中文

中文

以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)表示,他已提名美國總統特朗普(Donald Trump,川普)角逐諾貝爾和平獎,據報這一直是這位美國總統長期以來的目標。

內塔尼亞胡在向特朗普遞交他致函獎項委員會的信件時說:「就在我們說話的時候,他正在一個又一個國家、一個又一個地區地去締造和平。」

內塔尼亞胡可能並非唯一一個這樣認為的人。今年6月,巴基斯坦也宣布計劃提名特朗普角逐這個獎項,理由是伊斯蘭堡認為他在協助印度與巴基斯坦於5月達成停火協議中發揮了作用。

然而,這一舉動在美國隔天轟炸了鄰近伊朗的核設施後,於社群媒體上迅速引發批評。

諾貝爾和平獎被認為是世界上最負盛名的榮譽之一,是已故瑞典科學家、商人和慈善家阿爾弗雷德·諾貝爾設立的六個獎項之一。

獎項得主由五人組成的委員會選出,該委員會由挪威國會選舉產生。

若特朗普獲獎,許多人可能會認為這是一個具有爭議性的結果,但由於和平獎本身具有政治性質,故比起其他五個領域的獎項更常陷入爭議。

以下是六個最具爭議的例子——有些在當時引發爭議,有些則是事後回顧——以及一個明顯的遺漏。

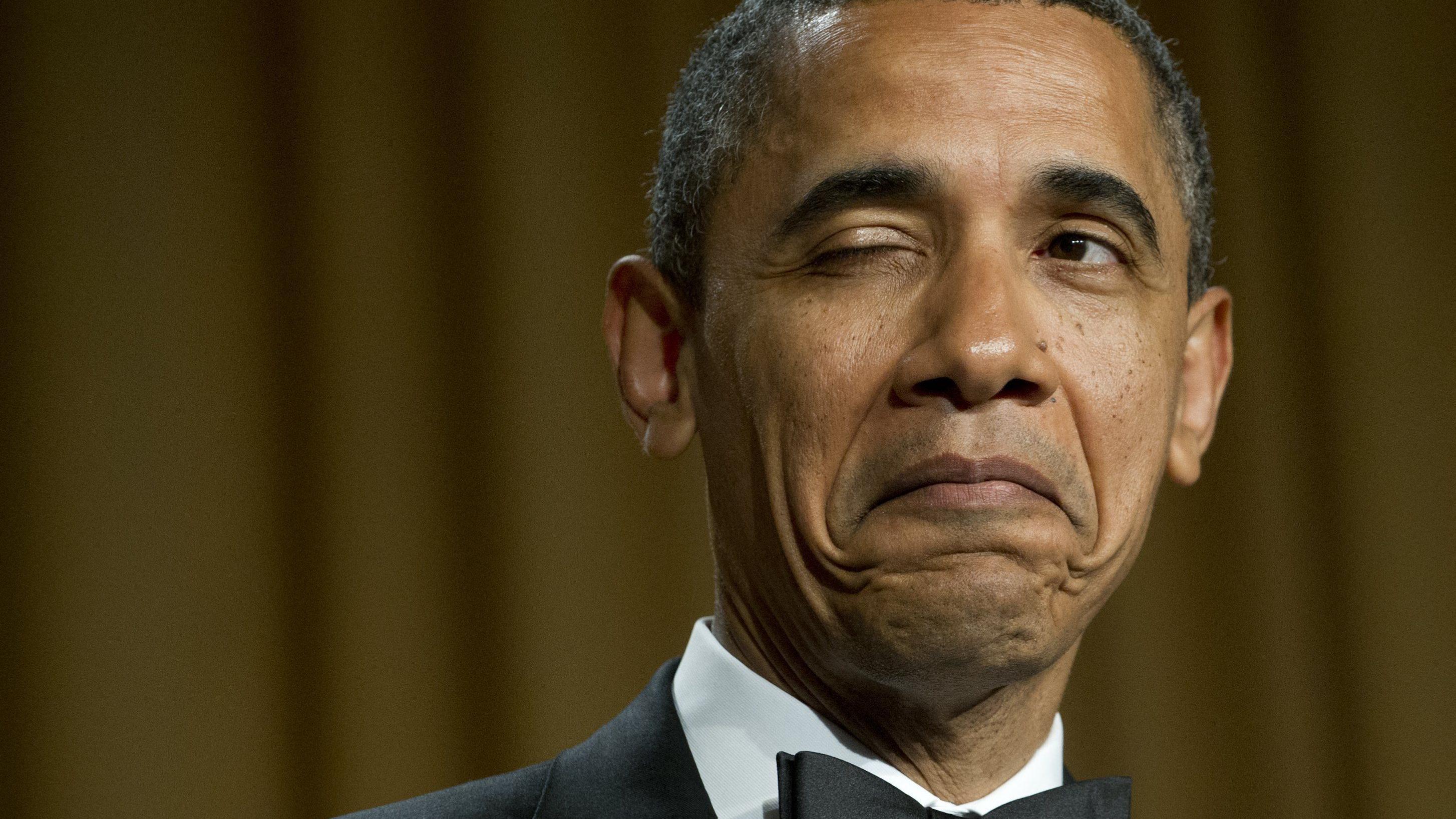

2009年,當前美國總統巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)獲得諾貝爾和平獎時,許多人都感到困惑,包括他本人在內。

奧巴馬在2020年出版的回憶錄中甚至寫道,當他聽到這個消息時的第一反應是:「為什麼?」

當時他才上任九個月,批評者認為這項決定過於倉促。事實上,提名截止日期在奧巴馬就職後僅12天就結束了。

2015年,諾貝爾研究所前所長蓋爾·倫德斯塔德(Geir Lundestad)在接受BBC訪問時表示,當初做出這項決定的委員會可能對此感到後悔。

在奧巴馬擔任總統的兩個任期內,美軍仍然在阿富汗、伊拉克和敘利亞等地參與戰鬥。

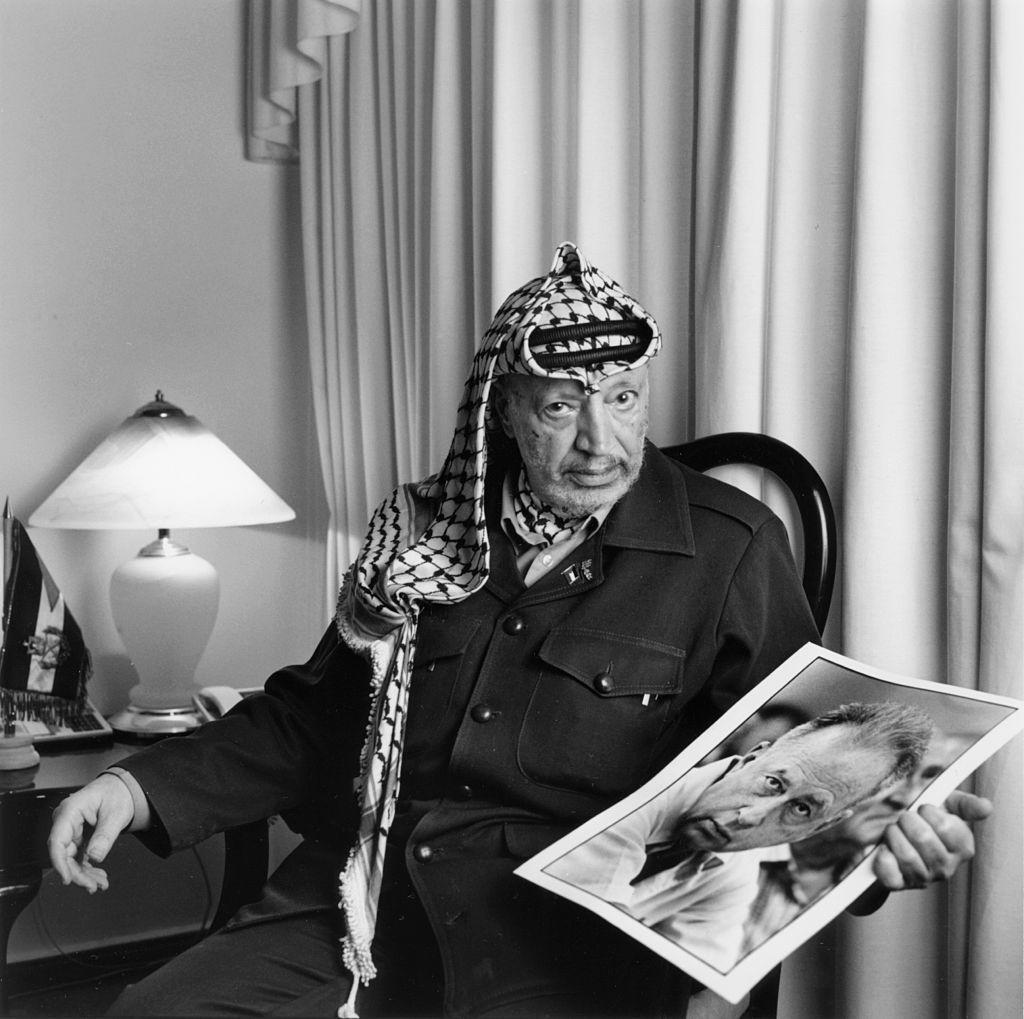

1994年,已故的巴勒斯坦領袖亞瑟·阿拉法特(Yasser Arafat)與當時的以色列總理伊扎克·拉賓以及以色列外交部長西蒙·佩雷斯共同獲得諾貝爾和平獎,以表彰他們在《奧斯陸和平協議》上的努力。該協議在1990年代為以巴衝突帶來解決的希望。

然而,將獎項頒給曾參與準軍事活動的阿拉法特,引發了以色列及其他地區的批評。

事實上,阿拉法特的提名在諾貝爾委員會內部也引起了震動。

委員會成員之一、挪威政治人物卡雷·克里斯蒂安森(Kare Kristiansen)甚至因此辭職,以示抗議。

1973年,時任美國國務卿亨利·基辛格(Henry Kissinger,季辛吉)獲得諾貝爾和平獎。

將這項榮譽頒給一位曾參與美國外交政策中多項極具爭議事件的人物——例如對柬埔寨的秘密轟炸行動,以及對南美洲殘暴軍事政權的支持——引起了廣泛質疑。

基辛格與北越領導人黎德壽共同獲獎,以表彰他們在越戰停火談判中的角色。

兩位諾貝爾獎委員會成員辭職以示抗議,而《紐約時報》則對這個新聞作出諷刺性回應,稱這是「諾貝爾戰爭獎」。

2019年,這位埃塞俄比亞總理因致力於解決與鄰國厄立特里亞長期存在的邊界衝突而獲得諾貝爾和平獎。

然而,不到一年後,人們開始質疑這項決定是否正確。

國際社會對阿比·艾哈邁德(Abiy Ahmed)出兵北部提格雷地區表示批評。

這場行動引發了一場內戰,數百萬人失去糧食、藥品及其他基本生活資源,據信已有數十萬人喪生。

1991年,這位緬甸政治人物因其反對軍事統治的非暴力抗爭,獲得了諾貝爾和平獎。

然而,20多年後,由於未能對國內穆斯林羅興亞人遭受的大規模屠殺與嚴重侵犯人權的情況發聲,昂山素季遭到嚴厲批評。聯合國將這些行為形容為「種族滅絕」。

有人甚至呼籲撤銷她的獎項,但根據規定,六項諾貝爾獎的頒發制度並不允許撤回已頒發的獎項。

這位已故的肯亞社運人士旺於2004年成為首位獲得諾貝爾獎的非洲女性。

這位生物學家因其創立的「綠帶運動」而獲獎,該運動被譽為成功種植了數百萬棵樹木。

然而,她的成就後來受到質疑,原因是她曾發表有關愛滋病毒與愛滋病的爭議性言論。

馬塔伊曾暗示,愛滋病毒是人為製造的生物武器,目的是為了消滅黑人。

但這個說法並無任何科學證據支持。

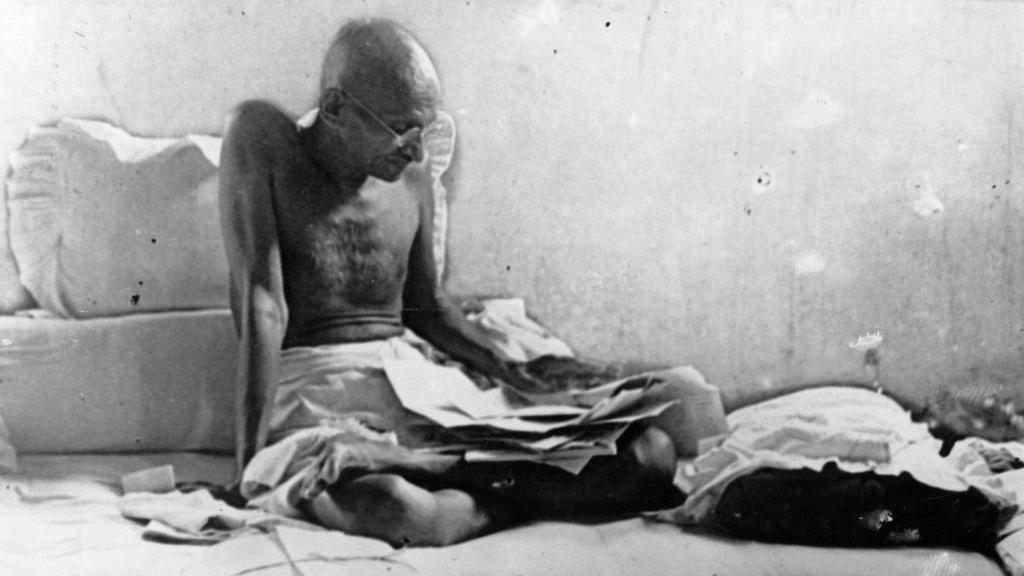

諾貝爾獎也會因為某些遺漏而聞名。

在和平獎的項目中,也許最引人注目的缺席者就是印度聖雄甘地。

這位印度政治人物成為20世紀和平主義運動的象徵,儘管曾五度被提名,卻從未獲獎。

2006年,時任諾貝爾和平獎評選委員會主席的挪威歷史學家蓋爾·倫德斯塔德(Geir Lundestad)表示,未能表彰甘地的成就,是諾貝爾獎歷史上最重大的遺漏。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 08:00AM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM