中文

中文

在美國首次引爆核彈80年後,伊朗的核計劃再次成為中東局勢升級的核心。

7月2日,伊朗總統簽署法律,暫停與聯合國核監管機構——國際原子能機構(IAEA)的合作。此前,以色列和美國在6月襲擊了伊朗核設施。

以色列和美國都表示,對伊朗核設施的攻擊是為了防止其研製核武器。

目前尚不清楚此次攻擊造成的實際破壞程度,以及對整個地區和《不擴散核武器條約》(Non-Proliferation Treaty, NPT)可能產生的影響。該條約自55年前生效以來,有助於限制核武器的擴散。

目前已知有九個國家擁有核武器。他們是如何獲得這些核武的?現在,其他國家是否也在尋求獲得核武器?

美國、俄羅斯、英國、中國、法國、印度、巴基斯坦、以色列與朝鮮(北韓)被確認擁有核武器,儘管以色列從未正式承認此事。

美國是第一個擁有核武的國家,美國當時在第二次世界大戰期間秘密開展了「曼哈頓計劃」研發核武器。

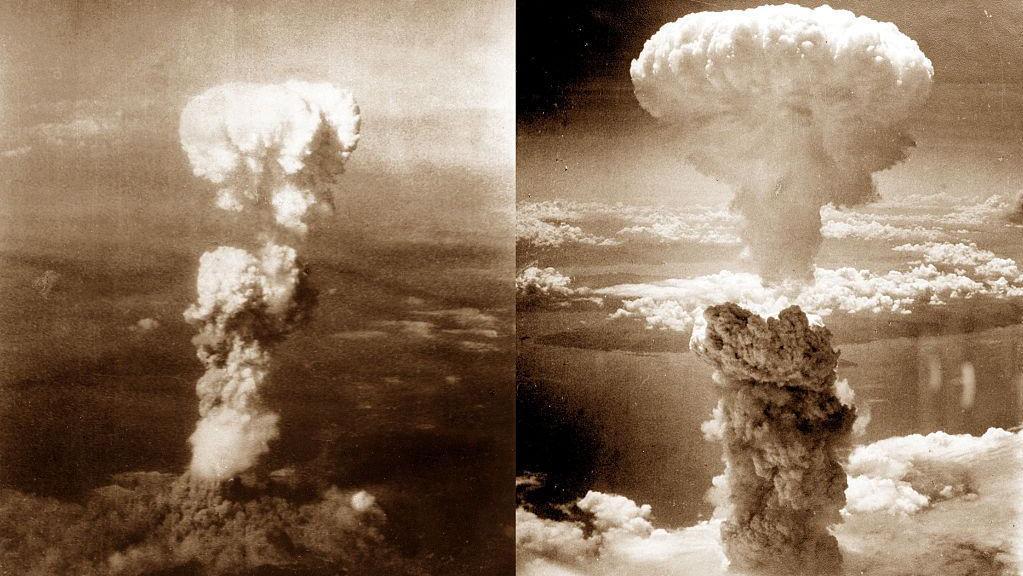

1945年,美國首次在戰爭中使用核武,分別對日本廣島和長崎投下原子彈,造成毀滅性後果。當時日本是「軸心國」之一,與納粹德國和意大利組成軍事聯盟,對抗同盟國。

據估計,爆炸造成至少20萬人死亡。這是核武在衝突中唯一一次被使用。

軍備控制專家帕翠西亞·路易斯(Patricia Lewis)博士指出,這是「核軍備競賽真正的開端」,促使其他國家,特別是蘇聯,緊急尋求發展自己的核武,既作為對攻擊的威懾,也用以在區域和全球擴展其影響力。

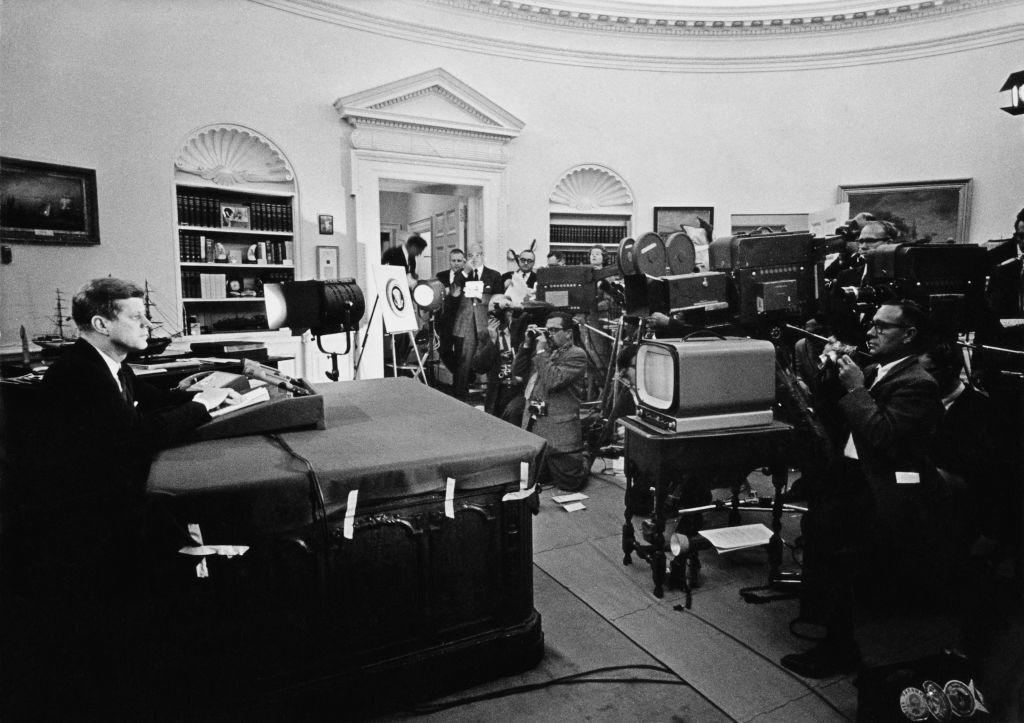

二戰結束不到兩年,冷戰開始——這是一場歷時超過40年的全球權力角力,主要在美國與蘇聯及其各自盟友之間展開,有時更一度瀕臨升級為核戰的危機。

蘇聯早在二戰期間便著手研發原子彈,並於1949年成功試爆,終結了美國對核武的壟斷。此後,兩大陣營開始競相研發更具毀滅性的核武器。

在接下來的15年間,再有三個國家成為核武國。

1952年,曾在二戰期間與美國共同研發核武的英國成為第三個擁核國,其後是1960年的法國,以及1964年的中國。

到了1960年代,美國、蘇聯、英國、法國與中國這五大核武國家的地位已牢固確立。然而,外界對核武國數目可能大幅增加的擔憂也日益加劇。

作為回應,聯合國推動《不擴散核武器條約》(NPT),旨在防止核武進一步擴散、促進裁軍,以及推動核能的和平利用。

該條約於1970年生效,但並非所有國家都簽署,而核武仍繼續擴散。

印度於1974年成為核武國,巴基斯坦則於1998年取得核武。兩國均未簽署該條約,部分原因是彼此間的安全考量。

以色列同樣未簽署該條約。

以色列官員一直指出,面對區域威脅、緊張局勢與鄰國的敵意,是其不簽署條約的主要原因。該國一直奉行「核模糊」政策——既不承認,也不否認擁有核武。

朝鮮最初曾簽署《不擴散核武器條約》,但在2003年以美韓聯合軍事演習為由退出。

2006年,朝鮮進行了首次核試。

至於南蘇丹,該國於2011年建國,是唯一尚未簽署《不擴散核武器條約》的聯合國會員國。

「就我們所知」,伊朗尚未製造出核彈,英國萊斯特大學(University of Leicester)國際政治教授安德魯·富特(Andrew Futter)表示:「但從技術層面而言,並沒有真正的理由認為他們做不到。」

作為《不擴散核武條約》(NPT)的簽署國,伊朗一直堅稱其核計劃是和平用途,並從未試圖發展核武器。

然而,聯合國核監管機構——國際原子能總署(IAEA)長達十年的調查發現,伊朗從1980年代末期至2003年期間,曾進行一系列與製造核爆裝置相關的活動,這些計劃當時被歸為「阿馬德計劃」(Project Amad),其後在2003年中止。

2015年,伊朗與六個世界大國達成協議,同意對其核活動設置限制,並接受國際原子能機構的監管,以換取解除國際制裁。

但美國總統特朗普在第一任期、即2018年退出該協議,理由是該協議對遏止伊朗發展核武作用有限,並恢復對伊朗的制裁。伊朗則以多次違反國際原子能機構限制作為回應,特別是在鈾濃縮方面。

2025年6月12日,國際原子能機構的35國理事會首次在20年內裁定伊朗違反了其不擴散承諾。

翌日,以色列對伊朗的核設施與軍事目標發動了一系列空襲。其後,以色列的親密盟友美國也加入行動,攻擊伊朗三處核設施,包括位於地下的福爾多(Fordo)基地。

以色列從未正式承認擁有核武器,但普遍被認為擁有相當規模的核武庫。

1986年10月,以色列核技術人員莫迪凱·瓦努努(Mordechai Vanunu)向英國《星期日泰晤士報》披露,以色列的核武計劃規模遠大且技術先進,超出外界先前的認知。

為此,他在以色列遭監禁18年,直到2004年才獲釋。

根據智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」(SIPRI)指出,以色列正在對其軍火庫進行現代化升級。

斯德哥爾摩國際和平研究所表示,2024 年,以色列測試了一種可能與其傑里科系列(Jericho)可攜帶核彈頭的彈道飛彈有關的推進系統,並且似乎正在升級其位於迪莫納(Dimona)的鈽生產設施。

以色列也曾動用軍事力量阻止地區對手取得核能力。

除對伊朗的攻擊外,以色列還曾於1981年轟炸伊拉克一座核反應堆,以及於2007年襲擊敘利亞一處疑似核設施。

其他國家如巴西、瑞典和瑞士曾啟動核武研發計劃,但最終或自願、或在外部壓力下放棄相關計劃。

南非是全球唯一一個成功製造核武後又自行解除武裝、完全拆除核計劃的國家。

「在核武時代,這依然是一個相當突出的特例——一個國家在自行研發核武後決定解除武裝,」萊斯特大學國際政治教授富特說。

這項決定是多重因素共同驅動的結果,包括種族隔離政權的終結、地區衝突減少,以及全球政治格局的轉變。

1991年蘇聯解體後,三個新獨立國家——烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克——繼承了前蘇聯的核武器,但隨後都予以放棄。

其中,烏克蘭在1994年《布達佩斯安全保障備忘錄》下,以美國、英國和俄羅斯提供的安全保障為交換條件,交出了核武。

但烏克蘭總統澤連斯基多次表示,對一個與俄羅斯交戰逾十年的國家而言,當年棄核換來的收穫極其有限。

由於各國政府鮮少公開其核武庫的完整資料,因此難以準確掌握每個國家的核彈數量。

但根據智庫斯德哥爾摩國際和平研究所的資料,截至2025年1月,全球擁核國估計共擁有約12,241枚核彈頭,其中俄羅斯與美國合共持有約九成的全球核武庫存。

該智庫指出,雖然目前已退役核彈頭的拆除速度仍普遍快於新核武的部署速度,但「這一趨勢在未來幾年內很可能會逆轉」。

專家指出,伊朗核計劃的情況,很可能會影響其他國家是否考慮發展核武。

當美國與以色列於6月對伊朗核設施進行打擊後,美國總統特朗普宣稱,伊朗的核計劃已被「倒退數十年」。

而美國國防部在7月表示,這些打擊使伊朗核計劃倒退最多可達兩年。

然而,富特表示,倘若伊朗最終成功研發出核武,中東其他國家(尤其是沙特阿拉伯)可能會尋求發展自己的核武能力。

他表示,「沙特目前一向聲稱無意發展核武,但如果伊朗擁核,局勢將會完全改變。」

「至於這能多快、多容易達成,就是另一回事了。」

軍控專家路易斯指出,伊朗退出《不擴散核武條約》(NPT)的風險「非常高」,這可能進一步引發其他國家退約,對條約構成「沉重打擊」,但未必致命。

即使其他國家真的決定研發核武,路易斯指出仍需克服重大挑戰,尤其是取得濃縮鈾或武器級鈽——這些材料受到嚴格管制。

她亦強調經濟負擔:「研發核武代價高昂,且需時多年——尤其是在秘密進行的情況下。但這並未阻止如朝鮮、巴基斯坦等較貧窮的國家。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 11:00AM

06/02/2026 11:00AM

06/02/2026 08:00AM