中文

中文

台灣自2014年提出「潛艦國造」計劃,歷經9年後,第一艘原型艦「海鯤艦」今年6月首次進行海上測試,引起外界關注。

台灣政府把海鯤艦定位為海軍發展「不對稱戰力」的重要裝備,若遭中國解放軍攻擊,可用於阻截敵方,避免台灣周邊海域被封鎖。

值得注意的是,該艦從設計到建造,與歐美、韓國等多國合作而取得關鍵技術和零件,突破了過往國際對台軍售限制。分析指此模式可能複製於製造其他武器,具有戰略效果。

但海鯤艦在台灣社會也面臨政治風波,這次海測時間比預計延遲兩個月,引發外界擔憂工程和品質出狀況,7艘後續艦預算也遭立法院凍結,未來能否發展下去仍充滿變數。

海鯤艦是台灣海軍首次從零開始設計建造的柴電潛艦原型艦,被當局稱為「潛艦國造」計劃。

這項計劃自2014年馬英九政府開始,2016年蔡英文政府正式編列預算啟動,被認為是其任內最重要的國防戰略之一,除了提升台灣海上作戰能力,也是台灣得以突破國際對台軍售限制、推動國防自主和升級國防產業的手段。

海鯤艦由台灣官營背景的「台灣造船公司」(台船)負責建造,包含原型艦海鯤艦在內共打算建造八艘潛艇。至於艦上的戰鬥系統,則是由國家中山科學研究院負責規劃、與美國航太製造商洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)共同研發與整合。

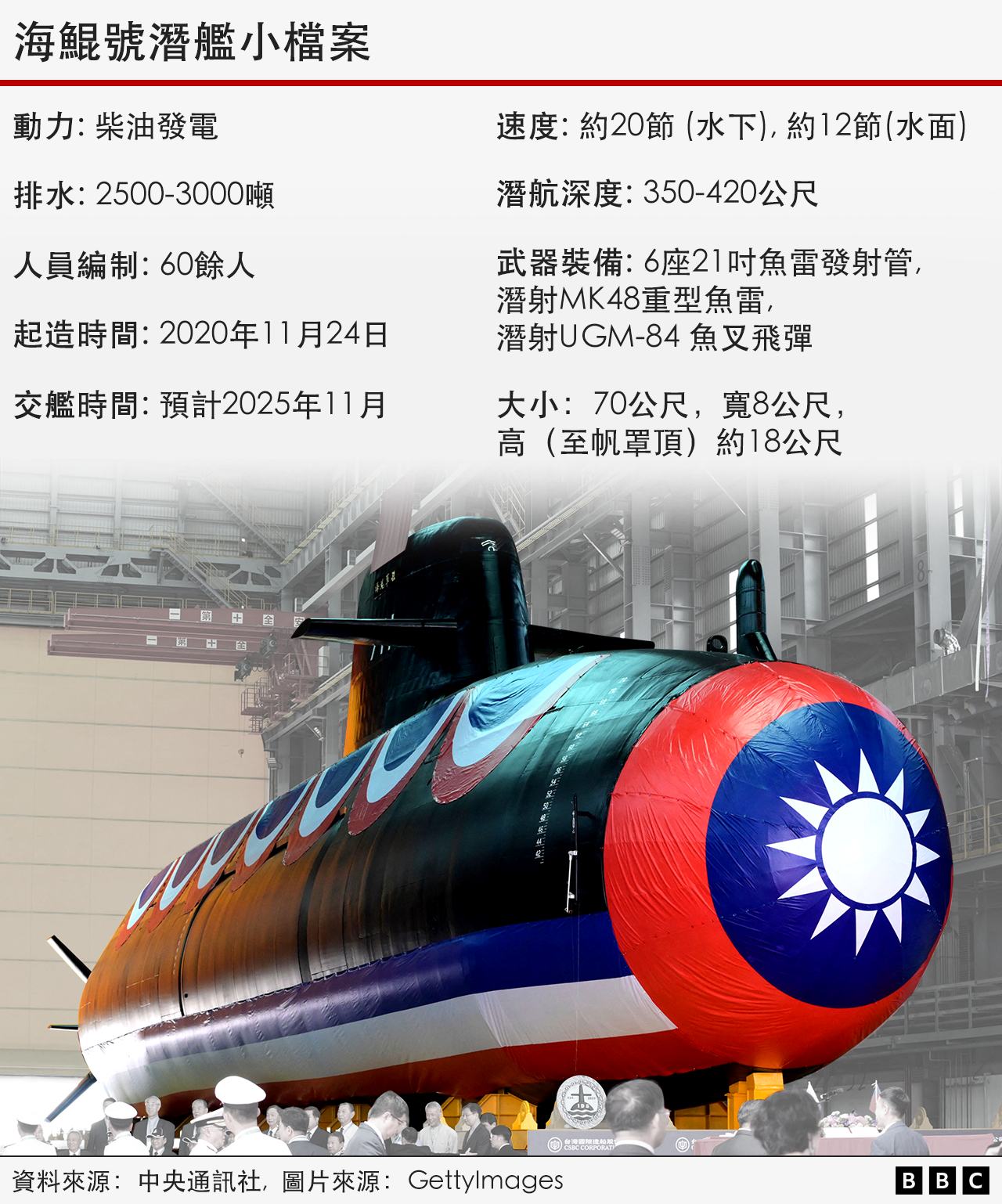

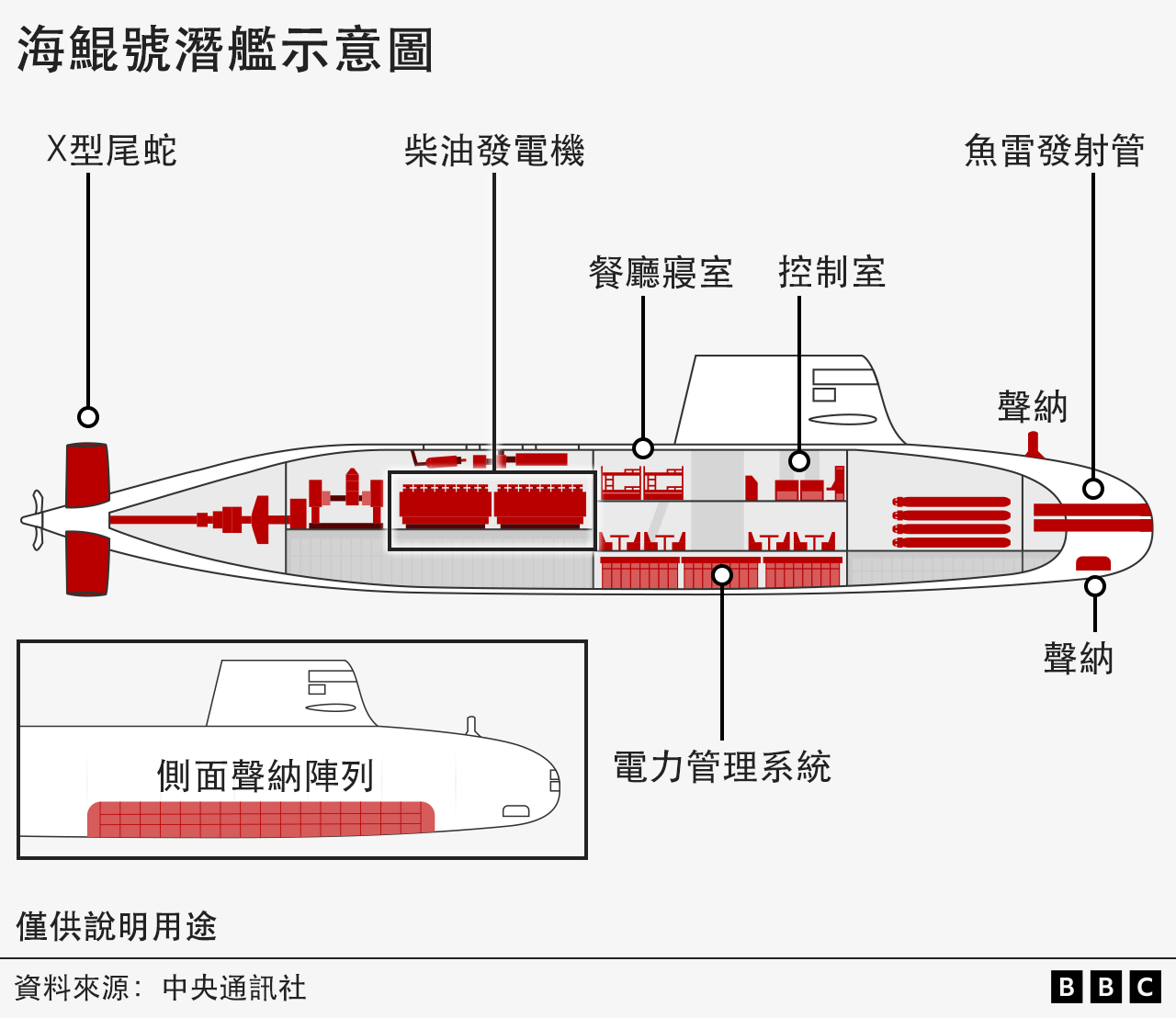

根據台船公布的資料,海鯤艦長度約70公尺、寬約8公尺、從龍骨到帆罩頂高度約18公尺,排水量約2,500至3,000公噸,採用X型尾舵,艦體的兩側配置有被動陣列聲納。

武器裝備方面,海鯤級的艦首配置有6管21英寸魚雷發射管,武器艙可容納18枚重型魚雷,預計將會配備MK48型魚雷,魚雷管可發射潛射型UGM-84魚叉反艦飛彈,這些都是美國海軍現役主力裝備。

該計劃經費為台幣493億餘元,第一艘原型艦潛艦造價台幣256億元,包含興建廠房、相關技術授權費用的均攤費用為台幣500多億元;後續艦每艘成本約為台幣200億元。

台灣四面環海,潛艦對台海制海權的掌控格至關重要,當局追求潛艦已超過半個世紀。

1960年代,台灣海軍成立第一支潛艇部隊「武昌艇隊」,那是向意大利購買、在台灣組裝的微型潛艇。與潛艦不同,微型潛艇體積較小、排水量較小,僅數十噸或幾百噸,用於執行特定任務的潛艇,例如水下偵察、人員運送等。

1969年時任國防部長蔣經國,及1994年台灣已故前總統李登輝都曾向美國提出購買潛艦計劃,但被以潛艦是攻擊性軍武遭拒。這之間,美方曾出售台灣茄比級潛艇「供反潛訓練使用」,其船上的兩艘魚雷發射管都遭封死。

直到1980年代,台灣成功向荷蘭購買「劍龍級」柴電動力潛艦。不過當時荷蘭遭中國外交報復,最後6艘訂單僅有2艘「海龍」、「海虎」成功交貨,並導致台灣只買到船體,沒有武器,得向印尼購買西德授權該國生產的魚雷。

這兩艘潛艦至今服役中,有全壽期(武器系統之生命週期)將屆和備料不易等問題。

如今海鯤艦在排水量、潛航深度、武器系統和靜音性能上都較採用了更先進的技術,有助於提升作戰優勢。

過去幾十年來,台灣因為特殊的國際地位,在軍購或軍事合作方面幾乎一直只與美國接觸,但潛艦國造計劃凸顯了變化,英國路透社曾指,台灣至少從美國、英國、韓國和澳大利亞等七國取得技術、人力與零件等合作支援。

台灣國防部智庫國防安全研究院蘇紫雲博士向BBC中文表示,海鯤艦順利建造、海測,受助於西方民主國家提供關鍵生產技術,為突破以往敏感技術封鎖以及政治困境的成果,「象徵歐洲國家對於台灣的認同」。

日本前潛艦司令部幕僚長矢野一樹去年也曾在電視節目中表示,台灣首艘國造潛艦「海鯤號」象徵與美國同盟陣營合作,具有重要意義。

淡江戰略所助理教授林穎佑告訴BBC中文,海鯤號透過化零為整的方式突破軍售封鎖,國造潛艦也對台灣國防產業具「劃時代意義」,不僅透過國際合作,取得關鍵技術與零件,也在技術整合過程培育潛艦人才,帶來國防工業進展。

「我們不是買一艘,而是透過商業和技術合作,在台灣整合成一個成品。」

林穎佑認為,海鯤艦的經驗模式也可能複製於製造其他武器,具有戰略效果。

台灣發展第一艘國造潛艦的時刻,中國已是世界擁有最多軍艦的國家。

台灣國防安全研究院引述美方報告,指2023年中國軍艦數量總共為328艘、美國為289艘,解放軍海軍建軍速度驚人,從2005年至2023年,一共增加112艘船艦。英國智庫也預估,中國將在未來幾年內擁有400至440艘戰艦規模的海軍。

解放軍海軍現役艦艇包含航艦、驅逐艦、護衛艦、潛艦級兩棲攻擊艦等。其中潛艦數量高達70艘,包含核子攻擊動力和柴電動力攻擊潛艦,兩者均有強大作戰能力,核子彈道飛彈攻擊潛艦用於核威嚇,有彈道隱蔽性和遠程打擊能力;柴電動力攻擊潛艦則配備反艦飛彈和魚雷等武器,可打擊水面艦艇和潛艦。

台灣前總統蔡英文曾多次對外指出,潛艦對台灣具有相當戰略價值,是海軍在戰略及戰術上發展「不對稱戰力」(asymmetric warfare) 的重要裝備。

不對稱作戰指軍事力量懸殊的雙方,弱勢方為了在衝突中取勝或達成目標,採用不同於傳統方式的作戰策略與方法。

美國麻省理工學院國際研究中心學者何理凱(Eric Heginbotham)向BBC中文表示,中國、美國等國家每年生產數百至數千枚不同種類與用途的飛彈,許多射程已超過1,000公里,有些甚至遠超此數,若台海發生戰爭,台灣海軍便處於軍事分析師所稱的「主要威脅圈」——即敵方飛彈的有效射程範圍內。

何理凱進一步說明,台灣有多種方式對抗中國日益強大的水面艦隊,其中一個關鍵方式是增加部署於地面、具備生存能力的反艦飛彈數量,「地面反艦飛彈在中國發動登陸作戰時非常有用,因為解放軍的兩棲艦隊必須接近台灣,但在其他情境下則效果有限。」

他解釋,例如中國對台實施封鎖,可能會在遠離台灣的海域進行,「與地面飛彈不同,潛艦可以機動」,其得以直接從水面下擊沉敵艦,確保進出台灣的水路暢通,在各種情境中都具備戰略價值。

「潛艦的生存能力遠高於水面艦艇,且對敵方水面艦隊構成強大威脅。」

台灣軍事專家蘇紫雲指出,若中國試圖以武力入侵台灣,潛艦可與岸基雄風、魚叉反艦飛彈構成遠近攻艦火力,形成海上的內外線作戰反制敵方登陸兵力。為台灣制衡數量優勢的對手的「不對稱武器」,對防衛有重要槓桿作用。

與中國潛艦部隊相比,海鯤號屬於「安靜作戰」,任務用途有顯著差異,主要負責阻截敵方,避免台灣周邊海域被封鎖,執行伏擊任務。

蘇紫雲認為,台灣至少需要8艘潛艦,包含定期保養和訓練用途,「至少要北部、南部、東部個兩艘,」他也建議,除了海鯤號這類內部空間較大可攜帶飛彈的艦隊型潛艦,台灣也可考慮沿岸型潛艦,考量到台灣海峽較淺等地形影響,其噸位和尺寸通常較小,有更良好的機動性和隱蔽性。

6月17日海鯤號啟動海上測試(Sea Acceptance Test, SAT),其從高雄港出海,在外海以自主動力浮航約6小時後返回碼頭,吸引大批軍事迷及民眾在高雄港圍觀,有民眾向媒體表示「感動」,形容為「歷史性一刻」。

負責建造的台船當天發布新聞稿表示,海鯤艦本月接連完成一次港灣內「航行測試」、一次出「浮航測試」,順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統,首次的海上動態組合測試。

海上測試指潛艦完成泊港測試後,移往海中進行一系列相關測試,內容除包括泊港測試中的部分系統測試項目,還需進行下潛、上浮等戰術動作,確保潛艦實際於海中能達預期性能水平和安全標準,並實彈射擊魚雷,驗證戰鬥系統等性能。

台灣學者林穎佑告訴BBC中文,透過海測,得觀察到海鯤艦能透過船艦自身主機移動,代表船的輪機、推進跟引擎沒問題,隨著多項測試待進行,未來要關注的是其能否潛航,潛艦若潛不下去等於「出大事」,相關時程應穩健推進,「不需強求時間,寧願慢一點保證安全。」

美國學者何理凱也指出,目前還無法對海鯤艦的品質做出準確評估,不過其由多位經驗豐富的潛艦系統設計師協助建造,「其艦體、電子系統、聲納、作戰系統及其他子系統很可能具備相當高的品質。」

何理凱表示,海鯤艦從計劃啟動到海測僅約九年,「速度令人印象深刻」。不過,他說,海鯤艦是一款全新設計的潛艦,預期需要一段時間,才能讓各個子系統之間達到完整且良好的整合,以發揮潛艦的最大潛力;潛艦部隊也需要經過數年的實戰演練,才能讓艦員充分掌握並運用潛艦的各項能力。

6月26日,海鯤艦也再度浮航出高雄港,前往外海進行第二次海測。

台船表示,浮航測試完成後,會進入50公尺「淺水潛航」,以及200公尺「深水潛航」階段,並進行各系統操作的實測,包括推進系統、導航系統、通信系統、聲納與武器系統等,其將持續依測試結果,進行各系統調校改善。

台船也承諾,海鯤艦會依原訂規劃,於9月30日完成海上測試、11月交艦。

針對台灣自製潛艦,中國政府長期表達反對立場。

2019年中國外交部曾回應,堅決反對任何國家向台灣出售武器並與台灣開展任何形式的軍事聯繫,不允許有關企業以任何形式參與台灣「潛艇國造」項目。

在海鯤艦首次進行浮航測試後,北京當局未發布進一步評論,但台灣網路上出現「艇體變形」等錯假訊息,有微博帳號連日發文稱「台灣海鯤潛艦潛航5小時後,艇體變形」;中共官方媒體「海峽之聲」亦在臉書發文,批評海鯤號品質有問題。

台灣資安人士認為中共網軍利用認知作戰,攻擊潛艦國造,試圖摧毀台灣民眾信心。

而在台灣本地,社會對潛艦國造計劃的支持度也出現分歧。台灣民意基金會一項民調顯示,台灣民眾對於「政府用14年、花2840億打造7艘海鯤號潛艦計劃」看法分歧,46.8%支持、41.2%不支持,雖然支持者佔多數,但看法並不一致。

2024年,國防部提出預算書,編列2025年至2038年2840億餘元的持續預算,打造後續7艘潛艦。該鉅額預算橫跨14年度,引發台灣社會熱議,亦有在野黨國民黨立委要求將2025年20億預算全數刪除。

目前潛艦後續艦預算已遭立法院凍結。有國民黨立委認為,在原型艦尚未通過海測前,潛艦量產缺乏明確成效保障,決議此案預算須等海鯤號海測結束且通過,並由國防部向立法院院會專案報告,經同意後才能動支。

由於海鯤號原定4月底展開海測,卻延宕近兩個月,預算解凍時程也充滿變數。

學者林穎佑指出,海鯤艦作為台灣第一艘自製潛艦,勢必遭遇各種挑戰,目前最大困難是說服立委跟民眾,「國軍需對外說明,論述為何需要潛艦? 為何進度落後? 否則就會出現更多假訊息,難以爭取支持,影響戰略溝通。」

另有學者分析,海鯤號工程延宕主因在於部分設備延遲交付。

國防部長顧立雄曾表示,海鯤號未如期於4月海測,指泊港測試缺失涉及機敏,無法對外說明;他近期也強調,海鯤艦海測還要進行一段時間,待檢驗完成便會處理預算凍結問題。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 11:00AM

06/02/2026 11:00AM

06/02/2026 08:00AM