中文

中文

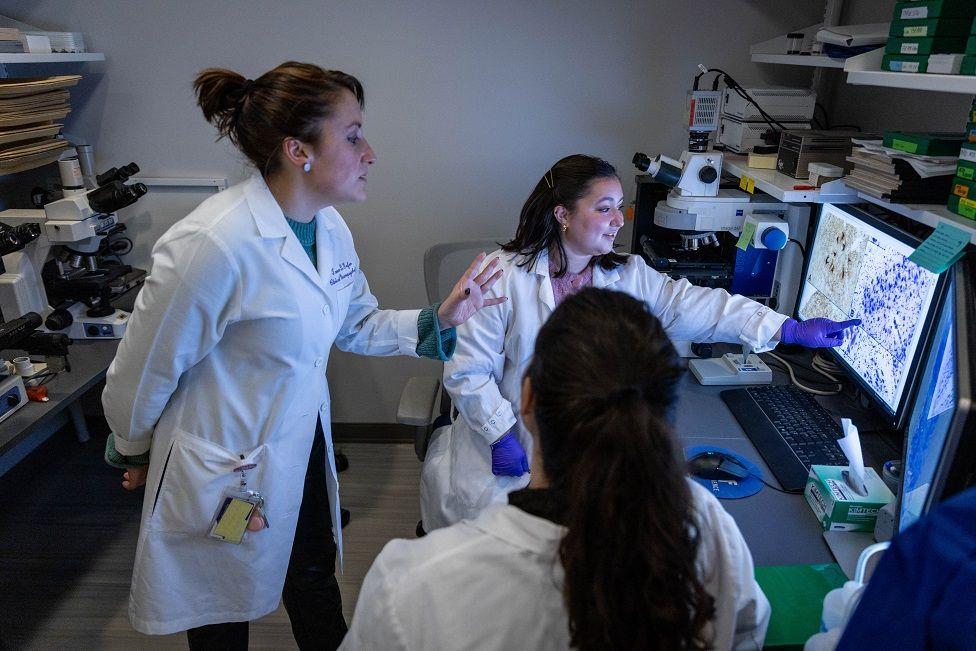

「她的海馬體非常美麗。」塔瑪爾·蓋芬(Tamar Gefen)博士回憶道。

這位神經心理學家被那位女性大腦中該區域的精緻結構吸引。

「她的神經元飽滿而健康。我當時心想,這樣一個令人驚嘆且精密的結構,竟然能夠承載如此可怕的記憶,真是不可思議。」她說。

蓋芬博士是美國伊利諾州西北大學「超級老化計劃」(SuperAging Programme)的研究人員,她所描述的是一位「超級老人」,這位女性在生前接受了她的研究,即使在去世後,她仍持續研究其大腦。

儘管這位「超級老人」是纳粹大屠殺的倖存者,研究人員仍難以忘懷她的快樂、堅韌與幽默。

「已經超過十年了,但我仍經常想起她。」她說。

這是蓋芬博士對《我們能從超級老人身上學到什麼》(What We Can Learn From SuperAgers)一文作者馬丁·威爾森所說的話,該文章刊登於《西北大學雜誌》(Northwestern Magazine)。

這項計劃已經進行了25年,意味著科學家與參與者之間的關係已建立許久,正如蓋芬博士的經歷所顯示,與那些捐贈大腦者之間的連結可以是深刻而動人的。

「SuperAging」(超級老化)這個術語出自西北大學阿茲海默症研究中心。若要了解其「超級老化計劃」的起源,我們得回到1990年代中期,那時發生了一件純屬偶然的事情。

「我們收到了一位81歲女性的死後大腦解剖報告。」西北大學《超級老化計劃头25年》這篇科學文章的作者如此寫道。

這位女性曾參與另一項研究計劃,當時「並未顯示出任何功能障礙的跡象」。

事實上,在記憶測驗中,她的表現達到「優異」水準,與50歲左右的人相當。

令研究人員驚訝的是,在她的內嗅皮質切片中僅發現一個神經纖維纏結。內嗅皮質是與多個大腦區域相連的重要區域,對於空間記憶、情節記憶與自傳式記憶的鞏固至關重要。

神經纖維纏結是由tau蛋白(一種對大腦功能至關重要的蛋白質)形成的微小纖維堆積,會在神經元內部交纏。這些纏結在大腦中的擴散,與認知衰退密切相關。

根據研究人員的說法,在這位女性的大腦中僅發現一個纏結,「在這個年齡層中,即使是沒有已知認知異常的人,也屬於極為罕見的情況」。

在BBC節目《健康檢查》(Health Check)中,該研究的主要研究人員之一、同時也是西北大學教授的珊卓拉·溫特勞布(Sandra Weintraub)博士回憶起這項研究的起點。

「我們第一位超級老人的大腦中只有一個纏結,我們當時想,『天啊!我們找到保持大腦健康的祕密了:就是不要產生纏結。』」她說。

「但下一位超級老人的大腦中,卻有和阿茲海默症死後診斷患者一樣多的纏結。」

「超級老化計劃」的科學家將「超級老人」定義為年齡80歲或以上,但在單字記憶測驗中,表現與比他們年輕20至30歲的人相當。

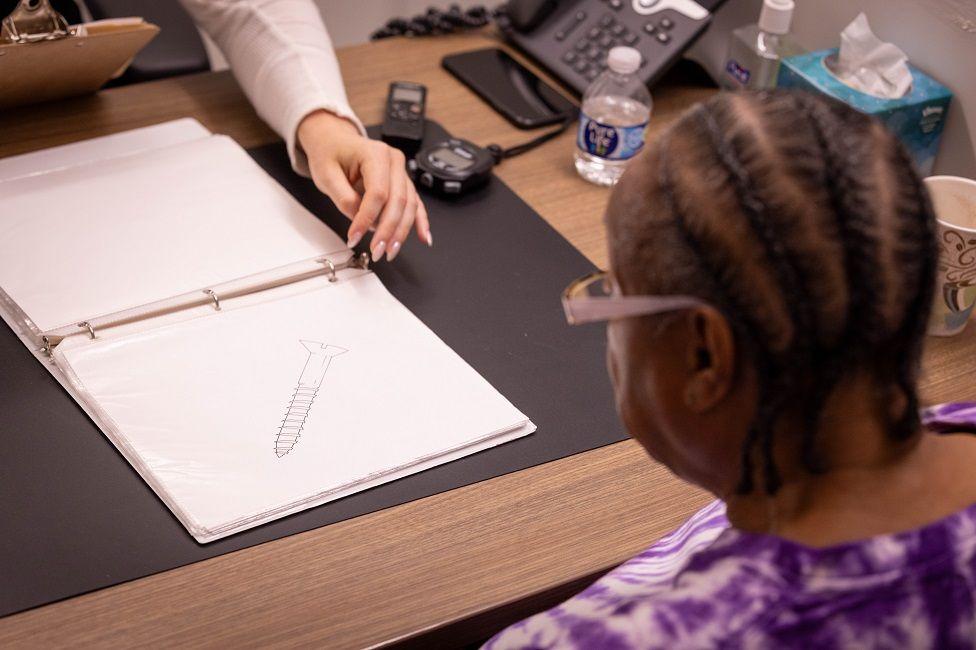

他們使用「雷伊聽覺言語學習測試」(Rey Auditory Verbal Learning Test),這是一項在神經心理學中廣泛應用的工具,用來評估記憶力及其他認知能力。研究人員還會使用其他工具來評估不同的認知功能。

研究人員選擇「情節記憶功能」作為主要指標,因為「這是一般老化過程中退化最明顯的能力」。

因此,為了將某人歸類為「超級老人」,研究人員設下了極高的標準——記憶力必須與年輕至少30歲的人相當。

而研究結果也令人印象深刻。

「最令人震驚的,就是看到一位90多歲的長者,竟然能記住大量新資訊,而我有時看到五、六十歲的病人,卻在面對更簡單的記憶測驗時感到吃力,」西北大學精神醫學與行為科學系助理教授莫莉·A·馬瑟(Molly A. Mather)在接受BBC西班牙語記者採訪時表示。

超級老人挑戰了「認知能力隨年齡必然衰退」的傳統觀念。

研究人員發現,超級老人擁有一種在神經心理學與神經生物學上皆可區別於同齡人的特徵型態(phenotype)。

舉例來說,超級老人的大腦「皮質體積與年輕20至30歲的普通成年人無異」。

皮質體積是指大腦皮質(即大腦外層)的組織量,這一區域對於有意識的思考至關重要。

大腦皮質的多個區域與記憶、語言處理等功能密切相關。

另一個例子是,研究人員發現超級老人的大腦中,馮·埃科諾莫神經元(Von Economo neurons)的數量遠多於同齡人,甚至比年輕許多的人還多。

這類神經元被認為在社交互動與複雜社會行為的發展中扮演關鍵角色。

這項發現也與專家們在研究超級老人時觀察到的現象相呼應:他們對於維持強大社交關係有高度興趣。

「但我們仍不知道哪個是因、哪個是果,」馬瑟(Mather)說。

究竟是因為他們天生擁有較多這類神經細胞,才使他們更擅長社交?還是因為他們長期積極社交,才促使這些細胞增生?

在細胞層級上,超級老人的大腦也顯示出與阿茲海默症相關的變化較少。

「我認為超級老人最令人驚奇的一點是,他們許多人已經八、九十歲,甚至超過百歲,但他們大腦中的神經纖維纏結卻非常少,遠低於我們對這個年齡層的預期。」馬瑟解釋道。

科學家們仍無法解釋這個現象,並懷疑是否有某種機制阻止了纏結的形成。

至於那些雖然有纏結但仍能保有記憶力的超級老人,他們的記憶力如何得以保存,至今仍是一個謎。

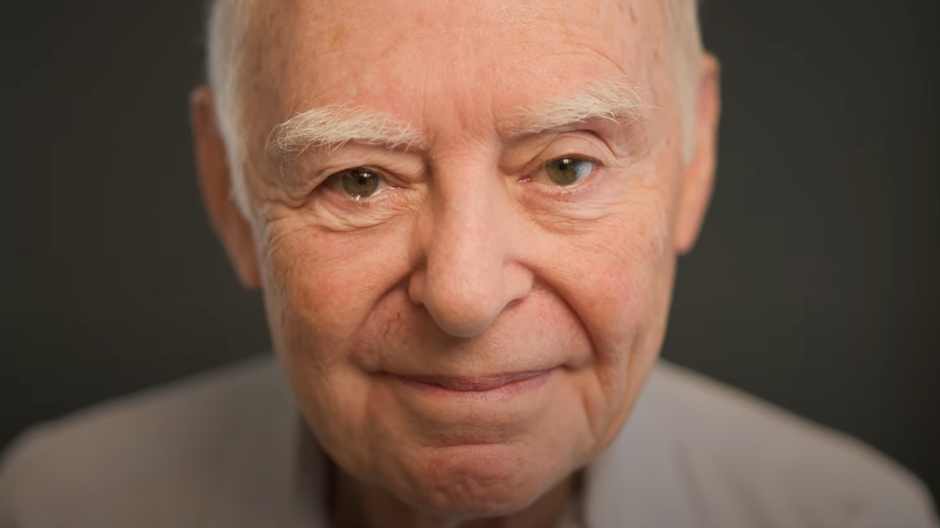

拉爾夫·雷博克(Ralph Rehbock)生於1934年,是這項研究的志願參與者之一。

「我為自己是超級老人感到非常自豪。」他在一段由西北大學製作的影片中表示。

自該計劃創立以來,已有290位超級老人參與研究,其中77位在去世後捐出了大腦,供研究人員進行解剖,以了解他們為何能抵抗認知衰退。

目前,仍有133位活躍參與者。

威爾森在文章中指出,並不存在「典型」的超級老人。相反地,這是一群生活方式各異的人。

「有些超級老化者似乎遵循了所有可想而知的健康生活建議;但也有人飲食不佳、喜歡抽菸喝酒、排斥運動、經歷壓力重重的生活,甚至睡眠品質也不好。」研究人員在論文中寫道。

「這當中並沒有一個簡單的公式。誰知道呢?也許有一天我們會知道,但我認為我們距離那種可以開出處方的公式還很遙遠。」

蓋芬博士也提醒:「生物學、基因與其他因素之間總是會互相影響,這些都會影響一個人是否具有抗衰退的韌性。」

「你不會因為開始吃得健康、睡得好、治療憂鬱症、戒酒等等,就突然變成超級老人,」溫特勞布博士告訴 BBC。

「但我們知道,這些行為都能降低你隨年齡增長而出現認知衰退的風險。所以我們的建議是:盡你所能地降低風險。如果你這麼做了,再加上你有那樣的基因組成,那麼你就有機會成為超級老人。」

那麼,我們有可能擁有像超級老人那樣的大腦嗎?

「正如我們所展示的,其實並沒有所謂的『超級老人大腦』,」溫特勞布在接受BBC西班牙語記者採訪時說。「真正超級的,是他們的記憶力與對生活的態度。」

她解釋,有些人在死後解剖時發現其大腦幾乎沒有與年齡相關的損傷;但也有些人雖然大腦中存在阿茲海默症的異常蛋白質,這些蛋白質通常會導致健康神經元的喪失,進而引發認知障礙與失智症,但他們卻未出現這些症狀。

「某種原因讓超級老人要麼不會像大多數老年人那樣產生這些蛋白質,要麼即使產生了,也能以某種方式對其對健康腦細胞的影響產生免疫反應。這正是我們感到興奮的地方。」她補充道。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 08:00AM

05/02/2026 08:00AM

04/02/2026 05:00PM