中文

中文

約三十年前,我曾與導演大衛·普理查德(David Pritchard)共事。他是將已故的基斯·弗洛伊德(Keith Floyd)推向電視螢幕的關鍵人物。

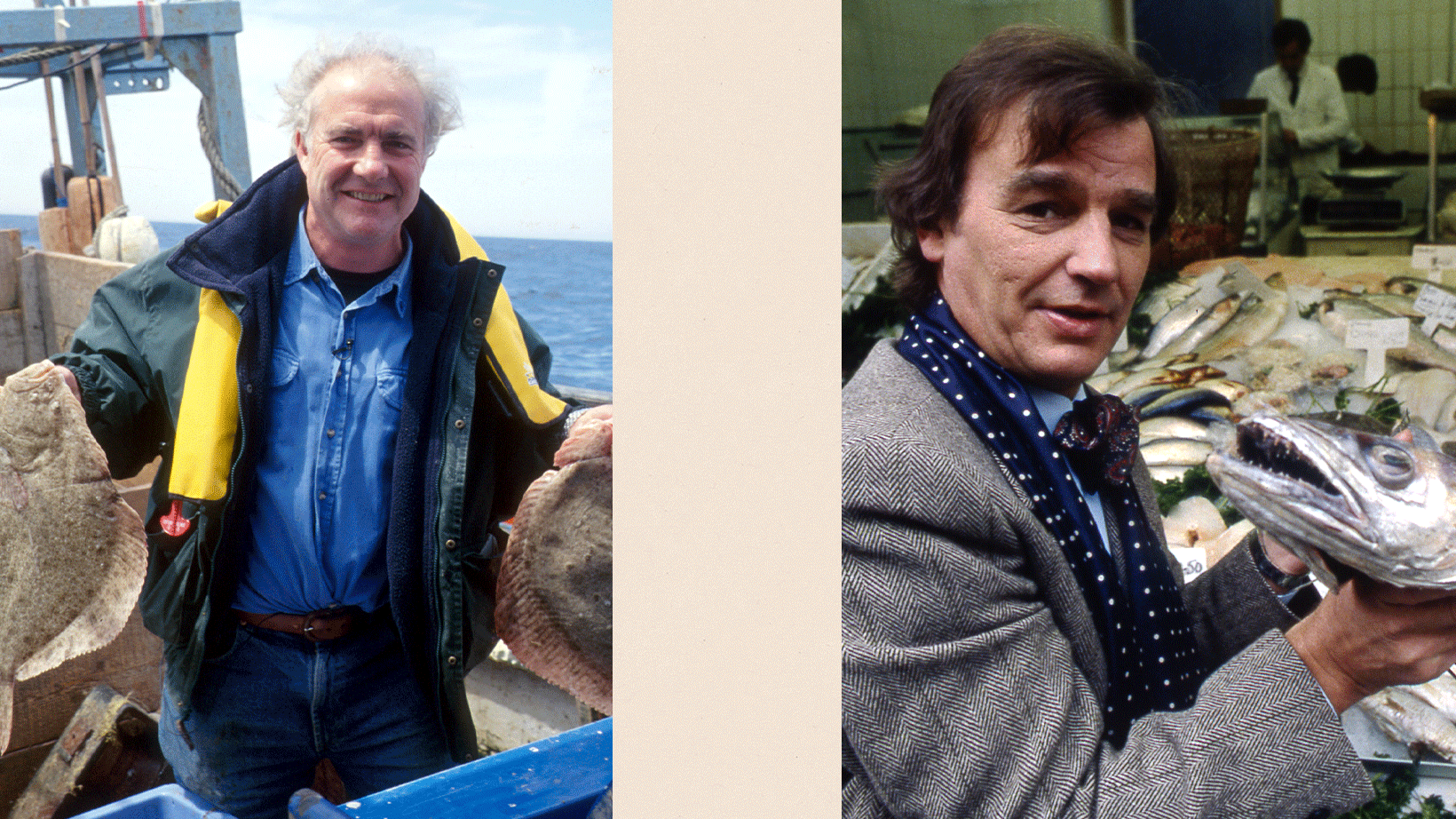

普理查德最初在布里斯托一家餐廳遇見手持酒杯、混亂經營的弗洛伊德,並說服他上電視做菜。弗洛伊德常在拖網漁船上、狂風呼嘯的山坡間,甚至在鴕鳥田裡烹飪,似乎總是半醉狀態。

觀眾對此愛不釋手。弗洛伊德主持超過二十個系列的電視節目,其中一大看點是他與導演之間明顯的緊張關係。

這注定不會有好結果。

有一天,我們正在剪輯節目時,普理查德剛從弗洛伊德的拍攝現場回來,神情痛苦。他說:「我們是搭不同班機回來的。」

然後他湊近我低聲說:「不用擔心,里克(Rick)會救我。」

里克·斯坦(Rick Stein)曾在《弗洛伊德說魚》(Floyd on Fish)中亮相,隨後獲得自己的烹飪節目,並陸續主持數十個系列,包括《里克斯坦的康沃爾之旅》(Rick Stein’s Cornwall)共40集。

與此同時,90年代初期零星出現的美食節目,在2000至2010年代成為電視節目表中的日常主打。

2014年,BBC曾因一週內播出21小時的烹飪節目而遭投訴。

然而,這股熱潮突然開始——似乎也突然結束。

今年,被業界稱為「站著攪拌」(Stand and stir)的節目類型急速消失。BBC今年迄今推出的半小時新美食節目數量:零。

根據巿場研究公司「安培分析」(Ampere Analysis)數據,英國電視各類美食節目的委託製作量一年內下滑了44%。

不過,在其他平台上,美食影片仍在蓬勃發展——只是製作方不再是傳統製作公司,而是來自YouTube、Instagram和TikTok。

今年二月,收視率測量機構尼爾森(Nielsen)公布一項具有里程碑意義的數據:YouTube已成為美國電視上觀看次數最多的服務。這裡指的是電視螢幕,而非手機或筆電。英國的情況也緊隨其後。

到了七月,英國廣播電視監管機構英國通訊管理局(Ofcom)發表報告,警告英國電視正面臨危機。報告指出:「拯救這項英國文化與生活方式支柱的時間所剩無幾。」

英國通訊管理局負責英國電視業務的斯奎爾斯(Cristina Nicolotti Squires)表示:「若不儘快採取行動,這項偉大的廣播文化與產業將面臨威脅。」

這種情況出現在各項電視節目。

巿場研究公司「安培分析」的祖薩娜·亨科娃(Zuzana Henkova)負責收集英國製作數據,她指出,紀錄片、藝術與文化、歷史、旅遊、體育與自然類節目的委託製作量皆持續下滑。

但過去12個月跌幅最大的是烹飪節目。

即便是英國最受歡迎的電視廚師,如奈潔拉·勞森(Nigella Lawson)與娜迪婭·海珊(Nadiya Hussain),目前也暫時從英國電視節目中消失。問題是:為什麼?

曾是觀眾最喜愛的節目類型之一,究竟是什麼原因,讓我們突然失去興趣?

如此迅速且徹底地對「剁料聊天」這類節目失去興趣?又是什麼原因讓美食網紅的魅力,超越了這些曾經備受喜愛、「剁碎備料聊天」(Chop and Chat)的電視廚師?

娜塔莉亞·魯丁(Natalia Rudin)曾是私人廚師,但她在2023年1月於Instagram分享的一段影片,徹底改變了她的職涯。影片中,她製作一道「前菜風格的豆料理」,搭配橄欖、洋薊(雅枝竹)、風乾番茄與「一種白酒醬汁」。

她回憶道,「我發完影片後沒太在意手機,隔天一看,點閱已破百萬。」

「太瘋狂了,」她坦言當時對影片並不滿意,「我還在跨年宿醉。」

如今,她以「Natsnourishments」之名擁有150萬粉絲,被稱為「豆料理女王」。

英國超市維特羅斯(Waitrose)一年內罐裝與瓶裝豆類銷量成長122%,業者將此現象歸因於美食網紅的影響力,其中包括娜塔莉亞·魯丁。她如今不只在Instagram發佈內容,也進軍YouTube。部分Instagram影片點閱次數突破2,000萬。

娜塔莉亞·魯丁表示,正在思考下一步。

「我不抗拒上電視,但……YouTube才是主戰場。」她說:「我喜歡這裡,因為我能掌控多一點,可決定要發佈什麼內容。」

其他美食網紅也有類似經歷。

本·埃布雷爾(Ben Ebbrell)在接受廚藝訓練時,常收到朋友詢問如何料理基本菜色。如今,他的頻道「分類食品」(Sorted Food)擁有289萬訂閱者。今年稍早,他受邀出席唐寧街10號舉辦的YouTube創作者招待會。

「那一刻,真的有點驚訝,我要掐自己一下。」他說。

「分類食品」(Sorted Food)頻道累積觀看次數達13億,數字令人驚艷。但我問他,是否仍渴望製作一檔「真正的」電視節目?

他停頓了一下,顯然這個問題他已聽過不止一次。

「過去,如果你想進入電視圈,就得遵守他們的規則;但現在,電視反而開始主動接觸內容創作者,說:『我們也希望你的觀眾來使用我們的平台。』」

本·埃布雷爾認為,這一切的轉變其實很簡單——關鍵在於「可頌甜甜圈」(cronut)。

幾年前,他的頻道被大量來自紐約觀眾的留言淹沒,討論這款結合可頌與甜甜圈的新潮點心。

他回憶道,團隊隨即在網路上找來圖片,自行研發食譜、拍攝影片並上傳。

「當時所有報紙都在報導這款點心,而YouTube上只有我們一支教學影片。我們之所以能迅速反應,是因為我們的社群引導我們的內容方向。」

這並不是電視節目的製作方式。電視世界充斥著提案、焦點小組與會議,而線上影片幾乎不需要這些流程。

艾德·塞耶(Ed Sayer)是資深製作人及委製人,亦有以「電視低語者」(The TV Whisperer)之名撰寫文章,他指出美食正是電視問題的縮影。

「電視受到高度監管,因此有大量合規要求。」他說,例如會有團隊檢查食譜是否抄襲自食譜書。

相較之下,他指出,YouTube與TikTok上的創作者「不受相同的合規限制」。

更低的成本、更大的自由度,以及創意爆發,也共同改變了遊戲規則。我們或許仍將YouTube視為「創意社群」,但如今它擁有1.15億個頻道,已成為一個「創意國度」。

然而,深入探究,這場變化不僅關乎監管與行政流程,甚至不只是反應速度——真正的挑戰是文化層面的。

早在2008年,時任ITV主席麥可·格雷德(Michael Grade)曾形容YouTube等平台為「寄生者」,認為它們並未創造電視,只是依附其存在。這說法雖然當時成立,但事實上,這些平台正在創造一場革命。

美妝教學、惡作劇影片、產品開箱——以及大量的烹飪內容。這些影片當時並未被視為「專業製作」節目的競爭者。

因此,多年來,許多人持續低估它的影響力。

2013年8月,奇雲·史柏西(Kevin Spacey)在愛丁堡電視節上發表演說。當時「網飛」(Netflix)在英國的訂閱人數約為150萬。他是《紙牌屋》的主演,傳達的訊息很簡單:電視已勝出。

但我對那年電視節的另一個記憶,是YouTube主導的一場座談。當時我與其他媒體記者都持懷疑態度——YouTube怎麼可能是電視?那不就是低畫質的家庭影片平台嗎?

2014年,《泰晤士報》曾報導,業界分析師普遍不相信「低成本、短格式影片」能真正挑戰電視的主導地位。

即使到了今天,某些圈子仍對此抱持懷疑態度。近期在領英(LinkedIn)上的一場電視業界討論中,有人嘲諷TikTok與YouTube上的年輕創作者「不懂」如何使用領夾式麥克風。

但事實並非他們不懂,而是他們選擇不用。

這是一種向線上世界傳遞的訊號:這不是電視那套虛構的世界,而是真實且原始的內容。

艾德·塞耶指出,年輕觀眾偏好這種「粗糙但真實」的風格,而他們觀看電視時的典型反應是:「太假了。」

電視圈中,部分人士早已理解「真實感」的重要性。

目前仍能穩居黃金時段的美食節目類型,是競賽型節目,如《廚神當道》(MasterChef)與《英國菜大賽》(Great British Menu)。

儘管《廚神當道》因主持人格雷格·華萊士(Gregg Wallace)與約翰·托羅德(John Torode)離任而陷入爭議,仍是收視主力。

而《英國烘焙大賽》(The Great British Bake Off)則是美食電視節目的收視保證。

節目共同創作者理查·麥克羅(Richard McKerrow)始終相信「真實」是成功的關鍵,但他坦言,這個理念一開始並不被接受。

「我花了五年推銷《烘焙大賽》,他們都說這節目像在看油漆乾掉,」他說,「沒人想要它。」

理查·麥克羅表示,直到正式開拍後,節目的魅力才真正顯現。「我心想,天啊,這些烘焙者完全不在意鏡頭,他們只在乎保羅和瑪麗對他們蛋糕的評價。」(保羅·霍利伍德(Paul Hollywood)及瑪麗·貝瑞(Mary Berry)是《烘焙大賽》的評判。)

值得注意的是,《烘培大賽》在2010年首播前曾被視為高風險節目,當時電視業仍擁有較充裕的預算。而在過去15年裡,尚未有成功的競爭節目出現。人們似乎已經不再把目光放在電視節目上。

如今,許多其他的美食節目由品牌與外部機構資助。在ITV,《Tom Kerridge Cooks》由馬莎(Marks & Spencer)贊助,標明為馬莎的食材供應商,《Cooking With the Stars》亦然。

茱蒂·洛夫(Judi Love)的美食節目由翡翠郵輪(Emerald Cruises)贊助,德莫特·歐萊瑞(Dermot O’Leary)的節目部分由愛爾蘭旅遊局資助;蓋瑞·巴洛(Gary Barlow)最新節目則獲得澳洲旅遊局與英國海斯旅行社(Hays Travel)支持。安娜·休(Anna Haugh)的《愛爾蘭美食之旅》(Big Irish Food Tour)同樣由愛爾蘭旅遊局提供資金。

但整體而言,那條曾孕育芬妮·克拉多克(Fanny Craddock)、德莉亞·史密斯(Delia Smith)和基斯·弗洛伊德的美食電視生產線,已然停擺。

問題是:如果更多節目消失,這是否真的重要?

有人認為,美食節目曾改變英國人的飲食方式,也讓觀眾得以走進世界各地的家庭與廚房。

2012年,譚榮輝(Ken Hom)與黃瀞億(Ching He-Huan)主持的旅遊與烹飪系列節目,透過食物呈現中國生活的面貌。

但13年過去,這類節目的資金已不復存在。

當然,YouTube上充斥著旅遊與觀察類內容。但目前擁有百萬以上訂閱者的YouTube頻道已達69,000個,資金與注意力分散,競爭激烈。

喬納森·格拉齊爾(Jonathan Glazier)是一位曾參與《代際遊戲》(Generation Game)與《角鬥士》(Gladiators)等多檔節目的電視製作人與編劇。他對電視共同時刻的逐漸消失感悲傷,尤其是那些捕捉真實人物在生活中困惑、掙扎與歡笑的節目。

「這才是電視的本質,」他說,「是關於這個國家裡的角色與人群。」

他補充說,「我們越是失去這類敘事方式,就越是與自己疏離。」

然而,儘管電視面臨嚴峻挑戰,觀眾對影片的渴望並未減退。

艾德·塞耶則抱持希望。他表示:「觀眾不在乎平台,他們在乎的是故事、真實性與關連性。」他認為,成功將取決於誰最能理解這個新媒體環境。

「最終,」他說,「不是YouTube贏了,也不是電視贏了——是觀眾贏了。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM