中文

中文

多年來,遊客會在貝都因嚮導的帶領下攀登西奈山(Mount Sinai),欣賞日出照耀原始岩石地貌的壯麗景色,或參加其他由貝都因人帶領的健行活動。

如今,埃及最神聖的地點之一——猶太教、基督教與伊斯蘭教共同尊崇的聖地——正因一項將其改建為大型觀光度假村的計畫而陷入爭議。

當地人稱西奈山為「穆薩山」(Jabal Musa),據說摩西曾在此接受《十誡》。許多人也相信,根據《聖經》與《古蘭經》,上帝曾在燃燒的荊棘中向先知摩西顯現。

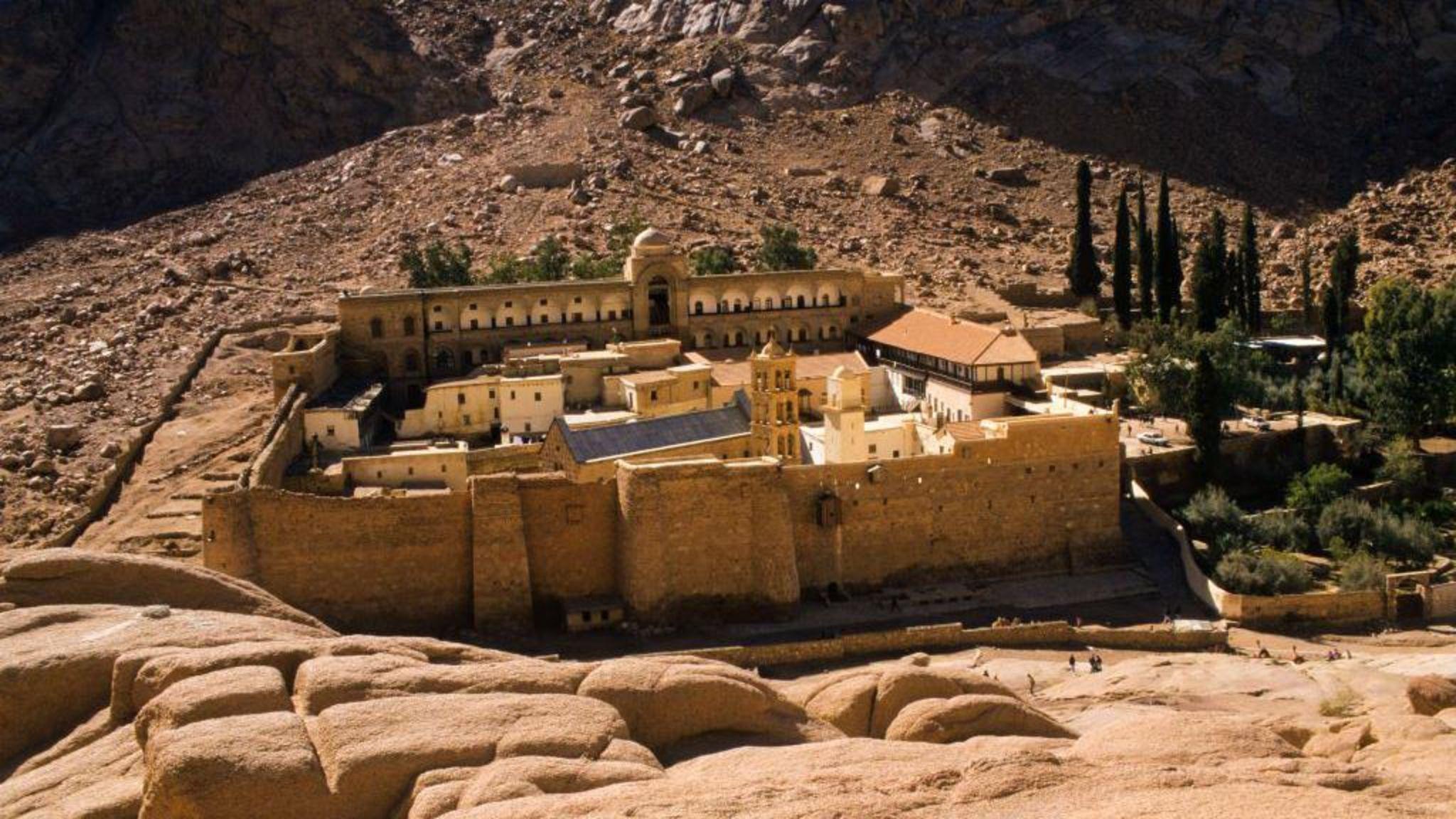

由希臘東正教管理的聖凱薩琳修道院(St Catherine’s Monastery)建於六世紀,也位於此地。在希臘方面施壓下,埃及當局已否認有意關閉修道院,修士們似乎將繼續留守。

然而,外界仍對這個長期孤立的沙漠地區——包括修道院、城鎮與山脈的聯合國教科文組織世界遺產——正在被改造感到深切憂慮。當地正在興建豪華飯店、別墅與購物市集。

這裡也是傳統貝都因部落——傑貝利亞族(Jebeleya tribe)的家園。這個被稱為「聖凱薩琳守護者」的部落,已有住家與生態旅遊營地遭到拆除,幾乎未獲得任何補償。他們甚至被迫將當地墓園中的遺體遷出,以騰出空間興建新的停車場。

儘管該項目被宣稱是迫切需要的永續發展,能促進觀光,但英國旅遊作家班·霍夫勒(Ben Hoffler)指出,這項計畫是違背貝都因人意願強加於他們的。

他告訴BBC:「這不是傑貝利亞族所理解或所要求的發展,而是自上而下強行推動的建設,服務的是外來者的利益,而非當地社群。」

他補充說:「一個嶄新的城市世界正在一個擁有遊牧傳統的貝都因部落周圍建立。他們一直選擇與這個世界保持距離,從未同意參與其建設,而這將永遠改變他們在家園中的位置。」

當地約有4,000名居民,但他們對於這些變化普遍不願公開發言。

到目前為止,希臘方面是反對埃及計劃最激烈的外國團體,因為它與該修道院有聯繫。

今年五月,埃及法院裁定聖凱薩琳修道院——全球最古老、持續運作的基督教修道院——位於國有土地上,引發雅典與開羅之間的緊張關係。

經過數十年的爭議,法官表示修道院僅「有權使用」其所在土地及周邊的宗教考古遺址。

希臘教會領袖、雅典大主教耶柔米二世(Archbishop Ieronymos II)迅速譴責該裁決。

他在聲明中表示:「修道院的財產正被沒收與徵用。這座東正教與希臘文化的精神燈塔如今面臨生存威脅。」

聖凱薩琳修道院的長期主教達米安諾斯(Archbishop Damianos)在罕見的訪談中向希臘媒體表示,這項裁決是「對我們的沉重打擊……也是一種恥辱」。他對此事件的處理方式導致修士間出現嚴重分歧,並促使他最近決定辭職。

耶路撒冷希臘東正教牧首指出,該聖地——該牧首擁有教會管轄權——曾獲得穆罕默德先知親自頒發的保護信函。

牧首表示,這座拜占庭時期的修道院——罕見地還包含一座法蒂瑪王朝時期建造的小清真寺——是「基督徒與穆斯林之間和平的象徵,也是在衝突世界中希望的避風港」。

儘管具爭議性的法院裁決仍然有效,但一連串外交行動最終促成了希臘與埃及之間的聯合聲明,承諾保護聖凱薩琳修道院的希臘東正教身份與文化遺產。

埃及自2021年起啟動由政府主導的「偉大變容計畫」(Great Transfiguration Project),旨在吸引觀光客。該計劃包括開設飯店、生態旅館與大型遊客中心,並擴建附近的小型機場,以及興建通往摩西山的纜車。

埃及政府宣稱這項開發是「埃及送給全世界與所有宗教的禮物」。

住房部長謝里夫·謝爾比尼(Sherif el-Sherbiny)去年表示:「該計劃將為遊客提供所有觀光與休閒服務,促進聖凱薩琳鎮及其周邊地區的發展,同時保護原始自然環境的生態、視覺與文化遺產特色,並為參與聖凱薩琳項目的工作人員提供住宿。」

儘管因資金問題,工程似乎暫時停滯,但位於聖凱薩琳修道院前方的「拉哈平原」(Plain of el-Raha)已經被改造,新道路仍在持續施工中。

據說摩西的追隨者——以色列人——曾在他登上西奈山期間於此等待他。批評者指出,該地區獨特的自然特徵正遭到破壞。

聯合國教科文組織(UNESCO)在描述該地的「傑出普世價值」時指出:「周圍崎嶇的山地景觀為修道院提供了完美的背景。」

聯合國教科文組織表示:「修道院的選址展現了人類在自然美景與孤寂之間,與精神信仰之間建立親密聯繫的刻意努力。」

早在2023年,聯合國教科文組織就已表達關切,並呼籲埃及停止開發行動、評估其影響,並提出保育計畫。

但這些要求至今仍未實現。

今年七月,世界遺產觀察組織(World Heritage Watch)發出公開信,呼籲聯合國教科文組織的世界遺產委員會,將聖凱薩琳地區列入「瀕危世界遺產名錄」。

倡議者也向英王查爾斯提出呼籲,因他是「聖凱薩琳基金會」(St Catherine Foundation)的贊助人。該基金會致力於籌措資金,以協助保存並研究修道院的文化遺產,包括其珍貴的古代基督教手稿收藏。查爾斯國王曾形容該地為「一座偉大的精神寶藏,應為後代子孫妥善保存」。

埃及的這項大型開發計劃並非首次因缺乏對該國獨特歷史的敏感性而遭到批評。

但政府將一系列宏偉的建設視為振興疲弱經濟的關鍵。

埃及曾經蓬勃的觀光業在新冠疫情後開始復甦,卻又受到加沙戰爭與新一波地區動盪的衝擊。政府已宣布目標是在2028年前吸引3,000萬名遊客。

在歷屆埃及政府主導下,西奈半島的商業開發一直未與當地原住貝都因社群進行協商。

該半島在1967年中東戰爭期間被以色列占領,直到1979年兩國簽署和平條約後才歸還給埃及。自此以來,貝都因人一直抱怨自己被當作二等公民對待。

埃及紅海沿岸的熱門觀光地——包括沙姆沙伊赫(Sharm el-Sheikh)——的建設始於1980年代南西奈地區。許多人認為聖凱薩琳目前的情況與當時極為相似。

埃及記者穆罕納德·薩布里(Mohannad Sabry)表示:「貝都因人原本是這片地區的主人,他們是嚮導、是勞工、是租賃業者。」

「然後工業化觀光進入,他們被排擠——不只是被排除在產業之外,甚至在地理上也被迫從海邊退到更偏遠的地方。」

如同紅海地區的開發情況,人們預期未來聖凱薩琳地區的新建設也將由來自埃及其他地區的工人進駐。不過,政府表示也正在「升級」貝都因人的居住區。

聖凱薩琳修道院在過去一千五百年中歷經多次動盪,但當最年長的修士最初搬到此地時,這裡仍是一處偏遠的靜修之地。

隨著紅海度假村的擴張,大量朝聖者在旅遊旺季以一日遊方式湧入,這種情況開始改變。

近年來,常可見大批人潮排隊參觀據說是「燃燒荊棘」的遺跡,或造訪展示《西奈抄本》(Codex Sinaiticus)部分頁面的博物館——這是現存最古老、幾乎完整的《新約聖經》手抄本。

如今,儘管修道院本身及其深厚的宗教意義仍將保留,但其周邊環境與延續數世紀的生活方式,似乎正面臨無法逆轉的改變。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM