中文

中文

台灣8月23日將舉行「重啟核三」公投,決定今年已退役的核電廠是否重新運轉。這場公投由在野民眾黨發起,挑戰執政民進黨數十年來主張的「非核家園」,也反映全球核能回潮下,台灣電力、產業與地緣政治的多重壓力。

有核能學者認為隨台海局勢升溫,一旦海運被封鎖,核三可提供島內5至6%的電力。但環保團體質疑,核電廠在軍事衝突期間的安全風險更大,烏克蘭的經驗難以忽視。

部分半導體企業家則批評「非核」思維落後國際趨勢,應參考美國、日本的做法重啟核能滿足用電需求。有分析則指美日核能多由民營企業經營,依商業考量營運和賣電,台灣為國營主導,外國模式不能直接套用。

今次公投會否改變執政民進黨的「非核家園」主張?有政治學者向BBC中文表示,公投與「大罷免」投票綁在一起,已變得政治化,很難期待會由政策專業主導,恐怕結果跌入各陣營選民各自歸隊。

台灣在1970年代為了應對能源需求和石油危機,開始興建核電廠,第一部核反應爐是美國通用電氣負責安裝,台電的人員亦要赴美受訓。高峰期台灣有三座核電廠共六個機組同時發電,在1983年至1992年,核能在各類發電能源中單一佔比最大,最高峰時期更佔總發電量超過一半。

隨著台灣政府開放發電市場及興建大型火力發電廠,90年代起核電佔比逐年降低。到2000年政黨輪替,民進黨上台執政加速台灣步向「非核家園」。

2011年日本福島核事故成為非核化契機,國民黨籍總統馬英九在任內宣布三座營運中的核電廠不延役,興建中的核四則封存。隨後2016年再次政黨輪替,時任民進黨籍總統蔡英文推動能源轉型,提出「2025非核家園」政策,三座核電廠在運轉執照到期後直接除役。

「核一廠」、「核二廠」先後在2019年及2023年停機。位於屏東縣最後一座「核三廠」自1984年開始運轉,廠房兩部機組原訂運作期限40年。1號機組在2024年7月到期、2號機組則在今年5月17日到期停機,台灣正式進入無核狀態。

不過,立法院在核三廠停機翌日便通過《核子反應器設施管制法》第六條修正案,增訂「執照有效期間屆滿後」的申請延役規範,為核電廠「重啟」奠下法律基礎。

「核三」停機前,在野陣營挑戰民進黨的「非核家園」主張。

民眾黨立法院黨團今年4月拋出重啟核三公投提案,在藍白聯手下5月在立法院通過,訂於8月23日投票。公投的題目是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」

負責籌備公投的中央選舉委員會(中選會)表示,今次公投有2000萬人有權投票。依公投法規定,法案要有效同意票多於不同意票,且有效同意票達有投票權人數總額四分之一以上,因此過關門檻至少要有500萬張同意票。

這場公投被視為台灣人是否支持核電的民意測試。中選會在公投前舉行五場辯論會,讓正反雙方代表陳述觀點。

民眾黨在公投的理由書,將重啟核電與能源安全、國家安全掛勾,指台灣高度仰賴進口能源,面臨中共對台經濟封鎖等國安風險,應保留一定程度可運轉的核能發電設施,強化台灣能源供應韌性。

民眾黨亦批評,現時光電弊案頻傳,台電購買再生能源電力的價格太高,令台電財務雪上加霜。

在首場電視辯論會上,正方的代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出,台灣因為地緣政治風險,需靠核電提升能源自主。

他分析,台灣燃煤的存量約36日、天然氣7至11日、核燃料安全存量可達18至36個月。一旦發生海岸線被封鎖,天然氣無法進口,核三的核電仍能提供島內5至6%電力,供電予軍事指揮、政府行政單位及醫院。

他又認為核電廠不會成為攻擊的目標,因為一旦毀損,受害的不是只有被攻擊的這一方,甚至連攻擊的這一方都會受到影響。

綠色和平專案副總監古偉牧向BBC中文表示,葉宗洸的說法只適用於敵對勢力只作圍困而不攻擊,但從過去的區域衝突案例,核電廠遭攻擊是真實的風險。俄烏戰爭雙方搶奪核電廠的控制權,出現流彈擊中核電廠、無人機轟炸核設施情況。

他指,現時烏克蘭境內最大規模的札波羅熱核電廠,主電源已失效,原本有十條外部電源,現在只剩下一條運作,從2023年底至2025年7月,合共發生九次完全失去外部電力的緊急情況,只能用柴油發電機冷卻反應爐及乏燃料池。

古偉牧認為一旦同類軍事衝突在台灣發生,國際公約或國際組織都難以保障核電廠不受攻擊,即使核三仍能運作,提供的電力亦無法支撐起整個電網運作,反而是分散式電源,例如後備發電機或儲電裝置,在區域衝突中更高機率保持正常運作。

「這是我們在烏克蘭嘗試做的事,幫居民安裝太陽能板、儲電電池,提高能源安全的水平。」

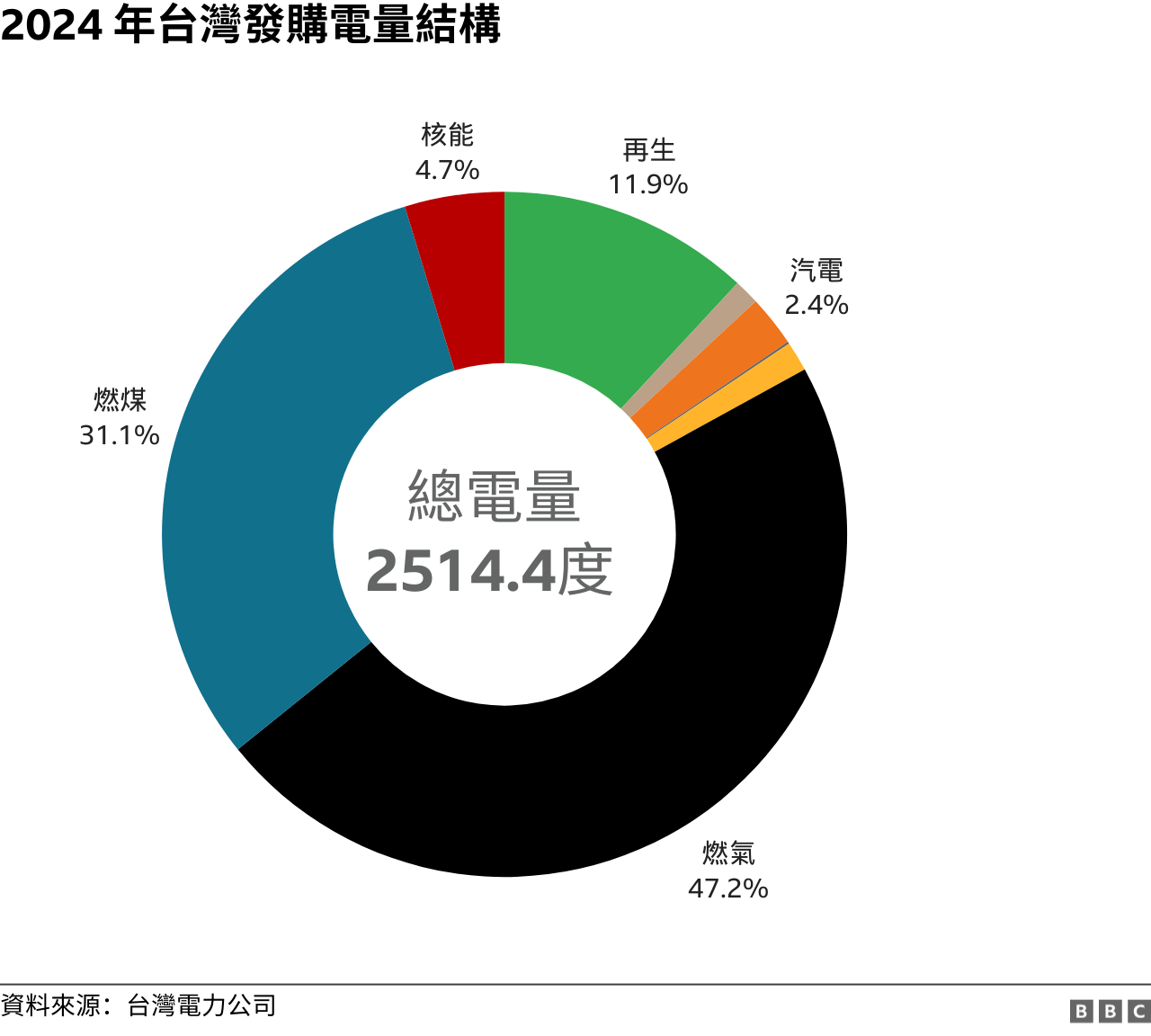

能源安全除了攸關國防,亦涉及經濟發展,隨AI和高科技產業急速發展,對電力需求攀升。根據能源署數據,去年台灣總用電量2833.5億度,創下歷史新高,當中工業部門用電佔55%。

去年經濟部估算,2024年至2028年台灣電力需求年均成長率約為2.5%;當中AI科技的用電需求倍增,估計2028年的用電量較2023年成長約八倍。

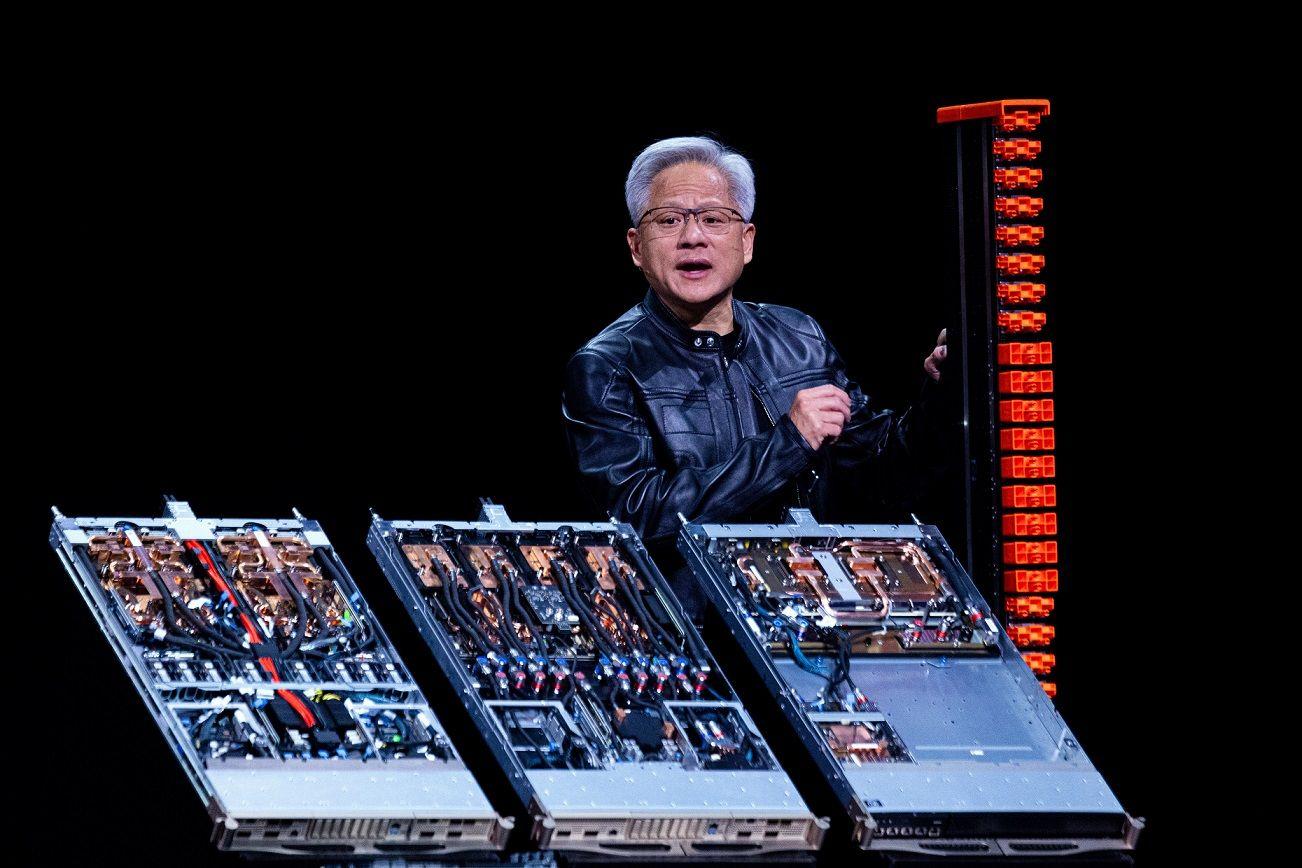

電腦設備製造商輝達(Nvidia)執行長黃仁勳月前宣佈,將在台北設立海外總部並建立一座超級AI電腦,他稱目前最大的限制「就是能源供應」。

台灣半導體業者、和碩科技董事長童子賢在公投前的電視辯論會批評,「非核家園」已經是一個落後國際潮流的過時保守思維。他指,2024年歐盟27個國家一共用了23.6%的核能,認為台灣不應逆國際潮流。

擴大使用核能是否成為國際潮流?根據國際能源署今年發表報告,全球有63座核反應爐正在建設中,是自1990年以來的最高水平之一。此外,在過去五年中全球已有超過60座核反應爐的運行壽命獲延長,佔核電機組總數的近15%。

美國過去5年共有22座運行中的核反應爐申請延長使用壽命。截至2024年,所有運行至少30年的反應爐均已申請額外20年的營運許可。

日本方面,福島核事故前一度有54座運轉中的核反應爐,核電佔全國電力3成。但核事故後因為評估加強安全標準,陸續暫停運轉核電廠。2012年安倍晉三上任總理後,能源政策轉向重啟核電。

日本在2023年修訂《電力事業法》,同意讓核電廠運轉超過60年,意味部份服役逾半世紀的核電廠,有再延役的空間。日本去年計劃擴大核能發電比例,預計到2040年核能佔電力供應20%,遠高於2023年的8.5%。

除了延役現有核電廠,近年美國有已除役的核電廠申請重啟。

位於密西根州的Palisades核電廠在2022年除役後,翌年擁有核電廠的霍爾泰克國際能源(Holtec International)向美國核子管理委員會提交重啟申請,以及建造兩座小型模組化核反應爐(Small Modular Reactor,SMR),項目獲能源部提供15.2億美元有條件貸款。

美國核能管理委員會 (NRC)上個月決定批准核電廠加載燃料許可,為重啟核電廠奠下基礎。不過,該核電廠仍要符合多項審查和滿足額外要求,才能獲准重啟運作。

美國三哩島核電廠亦醞釀重啟,該廠的二號機組曾在1979年發生爐心熔毀事故,一號機組則在2019年停運。近年核電廠爭取在2028年重啟一號機組,並提早與微軟簽訂20年合約。微軟承諾買下這座電廠重啟後產出的全部電力。

綠色和平專案副總監古偉牧指出,台灣電力市場供應模式和美國、日本不同,美、日核電廠是私人營運,可以市場價格將電力出售予用戶或指定公司,企業有商業動機重啟核電廠,而政府負責監管角色,若核電廠安全許可最終不獲批,企業就要承擔投資損失的風險。

而台灣情況則要求台電承擔投資及營運風險,最後再以虧本價格賣電予企業,他坦言並不合理,「簡言之,將風險、責任、成本完全轉嫁給政府」。他認為社會應要從更大框架討論,包括未來大眾可接受發電成本、售電價格,再研究是否採用核電。

台電是台灣最大的電力公司,屬於國營事業,經濟部佔台電96.61%股權。台電售電價格長期低於發電成本,導致連年虧損,前年稅前虧損達1977億元新台幣(65億美元;471億人民幣),去年虧損392億元(13億美元;93億人民幣)。

台電董事長曾文生出席公投電視辯論會表示,核能機組能否延役或重啟,需經一定科學流程,也需時進行工程設計調整,「這些東西都不是簡單投票能做決定」,他慨嘆使用核能被簡化成是否支持「非核家園」,認為不同發電方法都有正面和負面作用。

「沒有疑慮寫在提案上是很容易的……你要做到100%的安全,很可能你要花費的預算、它所產生的成本,就不是你發電所帶來的效益可以承擔的。」

執政民進黨的能源政策一直主張「非核家園」,其黨綱列明「反對新設核能發電機組,積極開發替代能源,限期關閉現有核電廠」。

回顧1986年民進黨創黨當年,適逢切爾諾貝爾核電廠發生嚴重核事故,台灣在80年代亦有蘭嶼核廢料爭議、核四規劃爭議,當時在野的民進黨與反核運動連結。2002年民進黨執政期間制訂《環境基本法》,列明政府應訂定計劃,逐步達成非核家園目標。

民進黨至今未明言放棄非核家園,兼任民進黨主席的總統賴清德在公投前表態,指政府會秉持「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」等三個原則面對核電議題。他認為根本無法確認人民願意承擔多少風險來重啟核三,「823公投我會去投票,我們一起投下不同意票」。

美國智庫大西洋理事會非常駐研究員宋文笛向BBC中文表示,公投題目「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後,繼續運轉?」,是屬於「有條件同意」。

即使最終多數台灣人投同意票,也需要主管機關認定「安全無慮」後,才會啟動任何改變,「一來判斷權在行政院體系,二來世界上沒有發電廠是沒有任何安全疑慮的。」

宋文笛認為,安全風險只有「大小」的差別,沒有「有無」的區分,「政策治理是在各種壞選項之間做權衡,而非在全好與全壞的選項之間做選擇」。

他分析,賴政府多次宣示要改變核能政策需要符合核安無虞、核廢料有解及社會共識等三個原則,也就是說要核安科技出現重大突破,找到國外夥伴可以承接台灣核廢料,以及民意大幅度往支持核能方向流動的情況下,台灣政府方可能重新思考其非核家園政策。

今次重啟核三公投與第二批立委罷免投票同日舉行,原本公投被視為在陣野營制衡大罷免的手段,在7月26日大罷免失敗後,外界觀察在野陣營動員的力度。

國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇向BBC中文表示,重啟核三公投有泛政治化的趨勢,這次公投是政黨經由立法院提出的公投案,同意方(在野陣營)和不同意方(執政黨)都進行政黨動員。

而公投適逢罷免投票,政黨會動員選民將公投和罷免投票綁在一起。即使沒有罷免的選區,也可能因為選民支持不同的政黨,而促使他們去投同意或不同意,因此,重啟核三的公投看似為能源議題,背後仍有政黨基本盤動員的考量。

她認為能源議題技術和專業程度高,政黨動員有可能影響專業討論,所以政黨都需要專業人士背書。

宋文笛也表示,將核能議題政治化,會把原本屬於科學專業與風險管理的問題,轉化為政黨間激烈爭鬥的場域,出現非黑即白、二元對立的選擇。

他分析,8月23日投票,預期將較7月26日大罷免投票率低。民眾對於罷免的疲態已現,由於此次公投綁罷免,連帶對於核能公投的關注度和討論度也並不高。

「缺乏關注和細緻討論的政策議題,很難期待會由政策專業主導,恐怕結果不過各陣營選民各自歸隊。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM