中文

中文

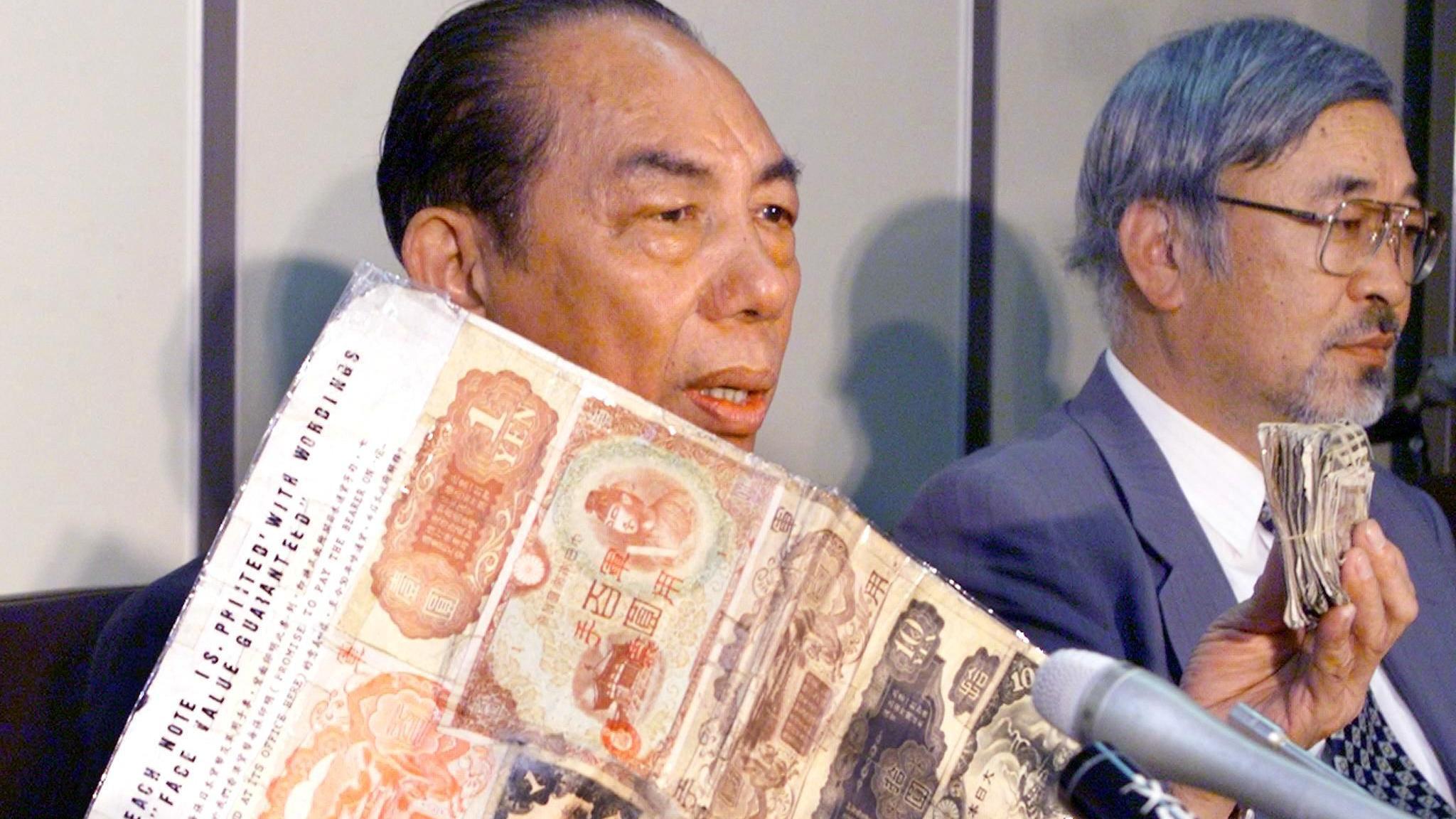

香港九龍深水埗福榮街某私人屋苑住客會所的廂房內,一群老人面前的桌子上堆滿了鈔票。這並非甚麼炫富派對:老人們討論的,是如何把這些上面印著「軍用手票」字眼的紙錢換回港元。

那些都是二次大戰期間,日軍佔領香港後所發行的軍票。這群老人是香港索償協會董事。自1968年9月18日成立以來,歷經英治到中國收回主權,索償協會一直與日本有關方面交涉,尋求日方兌換數以億元計軍票。

17名香港軍票持有人曾於1993年到東京狀告日本國索償,但最終在2001年10月被日本最高裁判所終審駁回。香港軍票索償一事,至今未有實質性進展。

索償協會新冠疫情前長年到日本領館組織抗議等活動。2025年是二戰日本戰敗80週年,索償協會認為是時候重啟索償活動,著手聯絡中國外交部、香港特區政府與本地政黨。

對於這群絕大多數出生於戰後,今天繼承著父母遺願繼續追討的第三代協會理事來說,他們到底能「完成任務」,還是會成為「索償末代」,現實又是怎樣的呢?

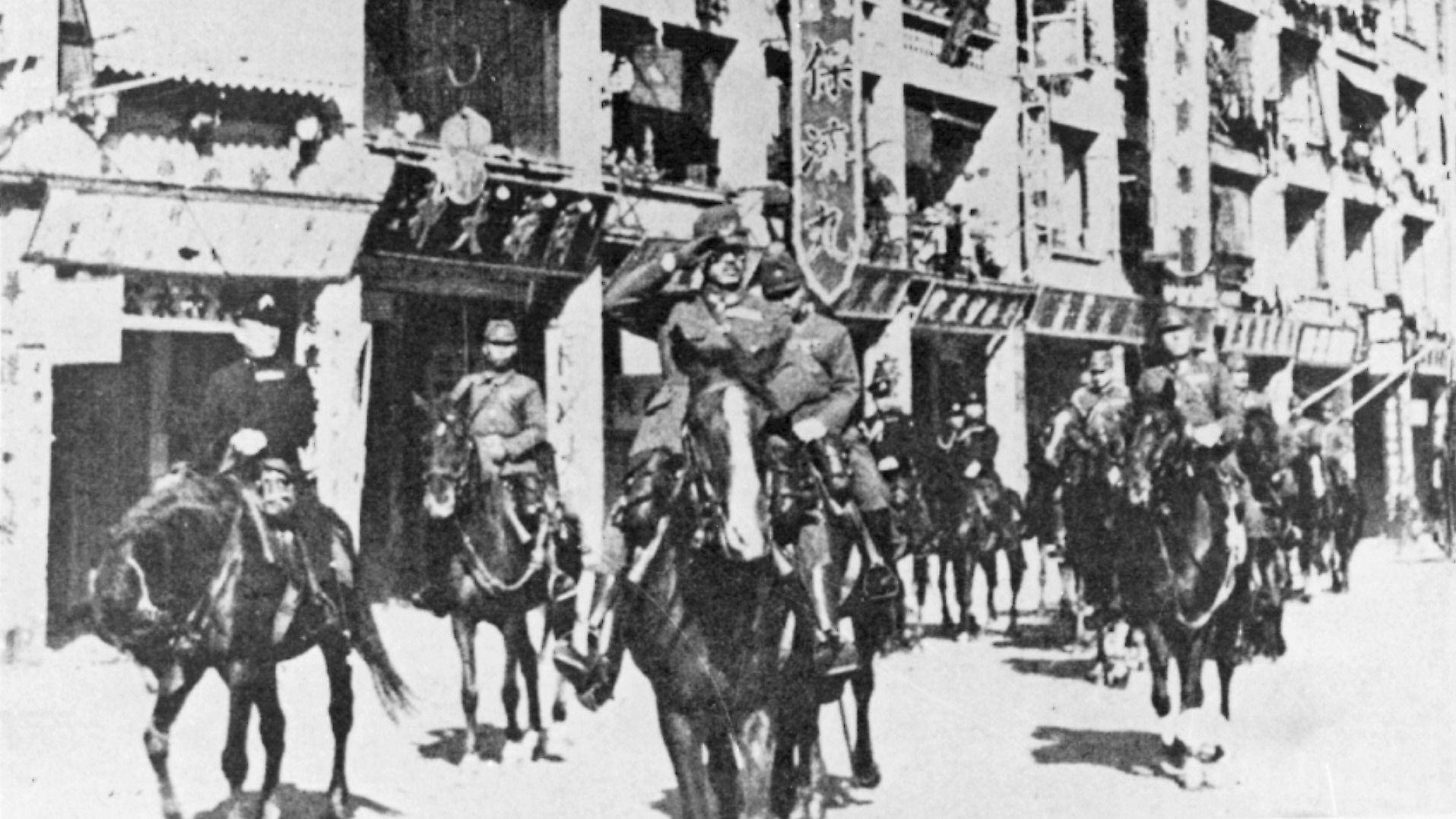

1941年12月25日「黑色聖誕節」香港淪陷,至1945年8月15日日本戰敗投降,香港被日軍佔領統治三年零八個月。

日軍佔領後馬上發行「軍用手票」,取代港元。據日本銀行調查局1974年出版的《日本貨幣畫冊:外地貨幣的發行》,日本共在香港發行19億圓軍票。扣除由日軍與英軍收回銷毀的7億圓,留在香港民間的共有12億圓。

2024年接任的香港索償協會主席莫國威對BBC中文說:「當時是日本人強迫我們香港市民換的,如果不換的話要斬頭的。當時父親都是這樣跟我說的。」

現年72歲的莫國威從亡父手中繼承了30萬圓軍票。香港索償協會一直主張,包括台灣在內的諸多日佔受害地區賠償問題均已解決,只有香港軍票索償未獲處理,日本應接受香港軍票兌換回港元。

成立於1882年的日本銀行是日本央行,日圓由其發行。日軍在香港發行的軍票上印有「此票一到即換正面所開日本通貨」字句,意味著其單位為日圓。港元兑軍票官方匯率最初是2兑1,後來變成4兑1。

由此理解,這12億圓軍票相當於1945年終戰一刻至少48億港元;參考日本銀行制定的戰前基準版企業商品價格指數(CGPI)換算,相當於2024年的3102億日圓,或153億港元(19.7億美元;144億元人民幣;645.7億元新台幣)。

日銀官網指出,這並非絕對科學的換算。香港索償協會則主張,基於日本於1990年代對台灣日治時期軍人存款等「120倍於當時價值」的賠償比率,其會員合共持有的軍票現價應遠高於此。

然而,佔領軍和日佔香港政府公告上宣示的「軍票由龐大儲備所支持」並非事實。一份來自英國國家檔案館的1990年代外交部研究筆記提到,同受日軍佔領的馬來亞半島與新加坡有日圓儲備,但當時的外交電報並未提及香港有任何日圓儲備。研究人員認為這說明日軍從未為香港軍票價值提供基礎。

曾參與協助港人追討的日本記者和仁廉夫曾形容,「說是徵用票或者發票更符合實際。」

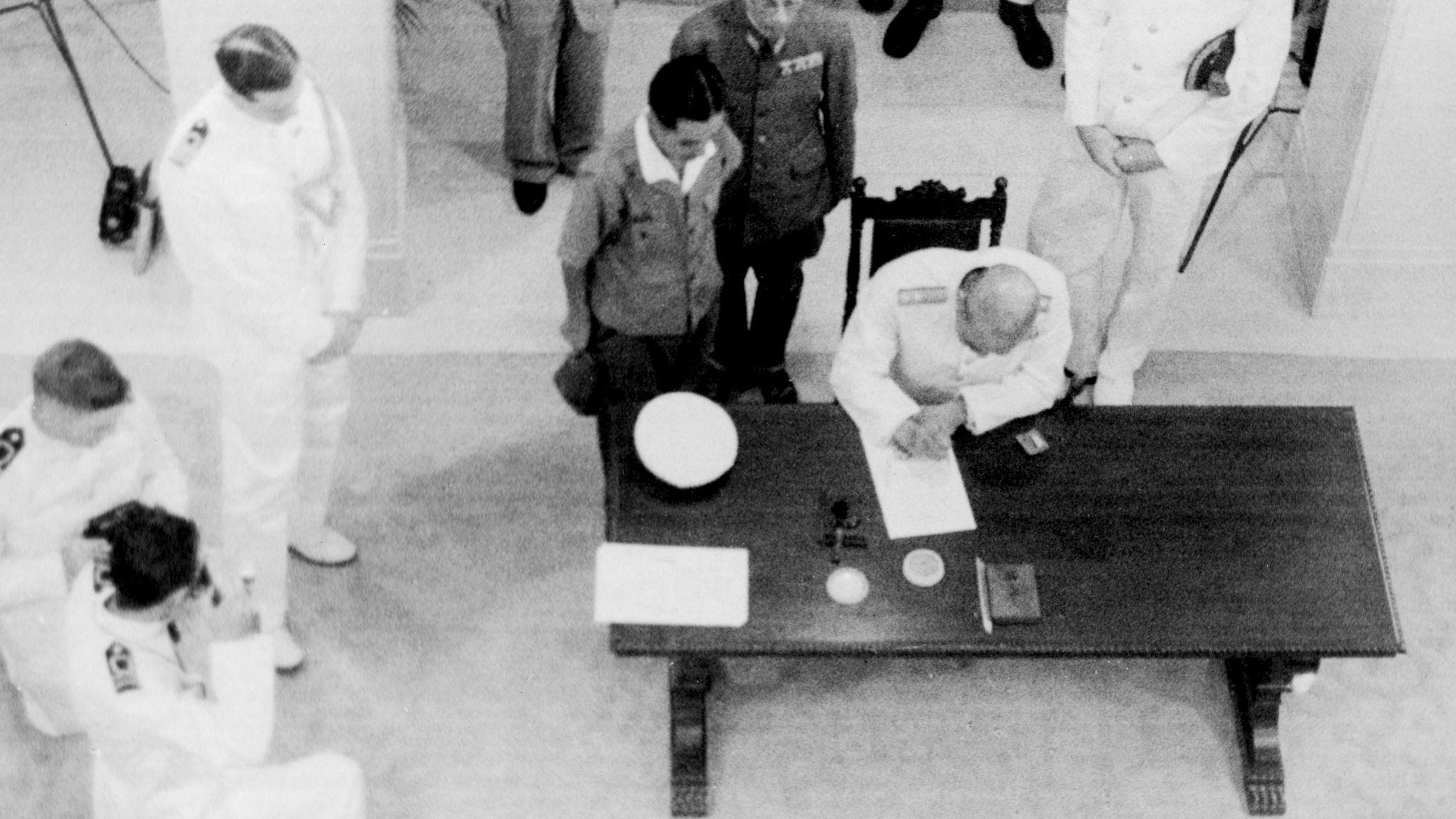

日本投降後被同盟國佔領。9月24日,英國海軍上將夏慤(Adm Cecil Harcourt)領導的香港軍政府宣佈日本軍票無效。持有軍票的香港市民財產盡成廢紙。

86歲的香港索償協會前主席劉文對BBC中文說,他曾聆聽一位老婦憶述,她戰時居於灣仔,在街上擺賣蔬菜維生,本來存下了3萬圓軍票積蓄,而這些軍票一直被保留下來。

「她說我今時今日不是沒有飯吃,家庭都很富裕,兒女都很照顧她,但她一定要保存這幾萬塊錢,希望有一天可以兌換回來,因為這些是很辛苦賺回來的錢。」

「這些是我們很多會員的心聲來的。」

獨立研究員蕭亮思博士曾專門研究香港軍票索償問題,並在國際學術會議上發表論文。她對BBC中文說:「對受害者與後人來說,發鈔方不肯兌現,在道德和法律上,是個拖了80年的債務問題。」

「從人道立場,一箱箱軍票令平民陷入貧困,扭轉了家庭命運。索償者年事已高,索償沒結果,成為他們一生的遺憾。」

戰後香港曾有其他民間組織與港英政府交涉日本軍票賠償問題,但部分成員覺得有關做法不夠積極,繼而於1968年「九一八事變」週年當日成立香港索償協會,尋求直接與日本交涉。當時協會登記在冊會員2500戶家庭,共約2萬人,至1990年代初餘下2700多人,合共持有5.4億圓軍票。

莫國威說:「隨著時日流逝,很多人去世了,也有很多人移民了,很多人的下一代不聞不問,所以我們現在估計大約還有3億圓而已。」

莫國威算是協會第三代領導層,劉文是第二代,而圍著圓桌的其中一位老太太是86歲的李慧玲,協會前主席吳溢興遺孀。

吳溢興自1972年接任為香港索償協會第二任主席,直到2011年去世為止,前後將近40年。他曾帶領會員到日本打官司索賠,但最終敗訴。

李慧玲對BBC中文說:「他離世的時候交代了,讓我跟著他們做。所以今時今日他們無論哪個上場,我都在幫他們忙。」

現年67歲的陸錦全是目前索償協會裏最年青的一位理事,負責會計工作。他自我介紹說,過去是陪同乾爹林彥斌出席協會會議,才開始對軍票有所認識。

索償協會會員林彥斌生前持有10萬圓軍票。他不時接受媒體採訪,憶述日軍佔領香港時的經歷。

2016年12月,當時已90歲的林彥斌出現在索償協會到日本駐香港總領事館抗議的行列中。2021年,林彥斌去世。

陸錦全對BBC中文說,他對參與索賠工作興趣不大,經過劉文等前輩多番遊說,他才決定拿著乾爹餽贈的軍票加入。

「索償協會最著重的並非賠償問題,而主要是希望喚醒香港人知道歷史上曾發生過這樣的事,香港當時的歷史環境是怎樣,日本如何影響到香港的經濟民生。」

在開會的廂房內,記者問索償協會董事們都記得哪些由父母口耳相傳,當時跟強兑軍票有關的故事。眾人「記不得」之聲此起彼落,莫國威主席笑著直呼「投降」。

但他們身邊掛著一些已經保存了幾十年的示威標語牌,上面記載著各種各樣的戰時故事,提醒著董事們與子孫後代,當時日軍犯下了哪些暴行,哪些跟軍票有關。莫國威向BBC中文記者指出,這些都是出自吳溢興之手。

日本皇軍總司令部於香港淪陷後翌日發出公告,宣佈發行軍票,並稱凡試圖擾亂軍票流通者,「將按軍法嚴加懲處——殺頭」,這繼而演變成傳遍香港的「藏有港幣者殺」之說。

軍方設立軍票交換所,強制市民以港元兌換,場所包括橫濱正金銀行與台灣銀行等。其中,正金銀行代表日軍在所謂「大東亞共榮圈」各佔領地發行各式貨幣與軍票,台灣銀行則是日治台灣的官方銀行,戰後被國民政府接管。

https://www.youtube.com/watch?v=6ekQPDV72_I

1943年6月,日本香港佔領地總督部正式禁止使用港元。港人因私藏港元而死,不止被斬首這一個可能。

由葉德偉等編著的《香港淪陷史》一書敘述:「一經發現居民依然藏有港幣而未兌換的,則施加酷刑,毒打、灌水(把污水或辣水灌入腹中,然後踏受灌者腹,使水從口鼻噴出)、老虎櫈、脫指甲、夾手指、放飛機等,無奇不有,被施刑者往往因抵受不了痛苦而死亡。」

日軍戰情轉趨不利後,香港爆發通脹,單是大米價格便以數十倍暴漲,餓殍遍街。英軍情報紀錄顯示,1944年11月,食米每司馬斤8圓軍票,1945年5月底升至145圓。

林彥斌回憶當時的糧油價格:「大米要300圓一斤⋯⋯那些優質的就300圓,米碎、米碌要280圓、270圓。食油300元一斤。那大概是和平前一個星期左右的事。那時候物價到了最高峰。」

讓這些市民意想不到的是,戰爭結束,人道物資運至,讓他們脫離飢荒等苦況,廢止軍票卻讓他們瞬間一無所有。

事情拉鋸數十年,獨立研究員蕭亮思博士對BBC中文形容:「香港軍票索償問題是夾在國際政治板塊之間的孤兒。」

時鐘回溯至1990年代,日本在野社會黨在國會眾議員土井多賀子帶領下聲名鵲起,香港索償協會尋求聯絡她協助斡旋軍票索償問題。這結果促成了該黨另一位議員兼律師仙谷由人、記者和仁廉夫、經濟學者小林英夫教授和律師高木健一等組成「香港軍票補償促進會」。

促進會於1992年兩度派出調查團到香港,此後在其協助下,吳溢興等17名香港軍票持有人於1993年到東京狀告日本國索償。經兩輪上訴,最終在2001年10月被日本最高裁判所終審駁回。

2019年,和仁廉夫將訴訟資料捐贈予香港中文大學圖書館,成為研究軍票問題的重要史料。

1999年東京地方裁判所一審判決承認香港各原告人是戰爭受害人,但案件已超越日本《民法》中事發20年內追訴期,以及戰前日本憲法中的「國家免責」原則。

在這次判決之前,日本外相池田行彥1996年8月訪問香港時,回答本地記者有關二戰賠償的提問時稱:「我們的立場是,那些問題在《舊金山條約》及《巴黎和約》已經照顧到。」香港媒體將之理解為日本拒絕賠償香港軍票持有人。

日本駐香港總領事館回覆BBC中文電郵提問時稱:「日本政府在此事情上之立場並無改變。」

實際上,1947年《巴黎和約》只涉及二戰德意日軸心國中的意大利,1952年《舊金山和約》才是同盟國與日本之間的和約。英國當時以「消除憎恨和復仇意識」為由,不要求日本賠償香港人、馬來亞人和印度人。

已故香港報人謝永光在《香港戰後風雲錄》一書中說,這是英美兩國為了扶植日本抗衡蘇聯而達成的妥協。

獨立研究員蕭亮思博士說:「軍票索償者一直等到1962年從英國外交部信件中,才察覺英國已放棄對日本軍票索償,中間十年港英政府沒有理會這群軍票持有人。」

這封信件由時任英國外相何謨(Lord Alec Douglas-Home)發出,當中說:香港市民持有軍票的對日索償要求,已因《舊金山和約》放棄賠償得到解決。

香港索償協會曾於1990年9月去信英國外交部要求協助。倫敦覆函稱,對香港市民在日治時期所受遭遇深表同情,但英方並無立場就軍票索償問題接觸日方。然而,英方認為協會大可直接向日方索賠。

中國並無代表參與舊金山和會。1947年8月,民國政府外交部兩廣特派員郭德華曾宣佈為香港軍票持有人登記。台北當局在1952年4月與日本簽訂《中日和約》,同意另行商討戰爭賠償安排,但此後沒有了下文。

1972年,日本與台北斷交,承認北京政權,雙方簽署《中日聯合聲明》,其中訂明:「中華人民共和國政府宣佈:為了中日兩國人民的友好,放棄對日本國的戰爭賠償要求。」

但北京此後接受了日本對華貸款與無償援助。中國外交部資料顯示,截至2015年底,中國累計利用協議貸款3.05萬億(兆)日圓;截至2011年底,中國累計接受無償援助1423億日圓。旅美歷史學者黎蝸藤博士撰文說:「所謂『日本沒有賠償中國』是一個錯誤的宣傳。」

香港索償協會在1968年成立當天到日本駐香港總領事館抗議,此後每逢日軍侵華或佔領香港的重要事件紀念日——例如「七七」盧溝橋事變、聖誕節、日本戰敗投降紀念日等——都會遊行到日本領事館與三菱日聯銀行(三菱UFJ銀行)香港分行。

經過合併繼承了軍票發鈔銀行——橫濱正金銀行的三菱日聯銀行對BBC中文稱,對兌換軍票問題不予置評。

索償協會主席莫國威說:「我們現在這樣的老人家,去日本領事館走一走,遞一封信,我們覺得不會對香港社會整體造成甚麼重大的影響。所以我們今年會申請遊行的。」他估計參與人數「不會超過30個」。

莫國威提到,協會還打算去信香港特首李家超尋求支持,又已跟最大親建制政黨民建聯接觸。

中國外交部駐香港公署官員在1998年會見香港索償協會理事時曾說,中日之間的賠償問題已在1972年的建交公報中得到解決。公署日前書面回覆BBC中文查詢時稱:「香港日本軍票問題是日本軍國主義侵佔香港期間造成的,關係到香港有關居民的切身利益,中央政府對香港同胞的正當利益表示理解,並認為日本政府應本著對歷史負責的態度,認真對待並加以妥善處理。」

一名香港特區政府發言人也對BBC中文給出了相似的回覆。

民建聯副主席,香港特區立法會議員周浩鼎回覆BBC中文電郵稱:「我們堅決反對日本軍國主義,日本政府亦要為當年軍票的事負上責任,這是我們一直堅持的立場。」

同時是執業律師的周浩鼎2018年曾協助香港索償協會申請法律援助,尋求在香港民事起訴三菱日聯銀行索賠,但並未成功。

獨立研究員蕭亮思博士對BBC中文分析說,經歷過二戰日軍佔領的第一身當事人已年過80,逐漸離世,各方持份者又沒有顯著利益,軍票索償難免會在公共議題中被逐漸遺忘。

她還說:「發鈔與賠償年期跨越大半個世紀,通脹和利息難以計算。若涉及龐大金額,對日本造成財政壓力,日本難以應允。」

「英國不再擁有香港主權,沒有政治法律地位越過中國介入香港事務,亦不能推翻《舊金山和約》框架,能做的十分有限。」

2016年6月,日本三菱材料公司與中國二戰被擄勞工受害者團體達成和解協議,向中方受害人和家屬道歉賠償。莫國威據此認為,香港軍票成功索償仍有希望。

「我們有一個共同信念,有朝一日,這件事件一定會得到解決。不過你說甚麼時候,就回答不了你。」

「現在日本是個非常先進的國家。我舉例說,你現在是有錢人,卻年年都給一群香港市民追債,不覺得可恥嗎?」

莫國威說,因為自己投身索償協會工作,他的女兒也開始對軍票問題有所認識。至於他日若未解決,女兒會否繼承?「她沒有很肯定,但是她也沒有拒絕。」

已故主席吳溢興遺孀李慧玲說:「一代一代,一代一代。始終人會死的,但鈔票不會爛,協會始終會在。」

「做到它成功為止吧!希望他快點成功,那就能了一件心事。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM