中文

中文

1945年8月6日早晨8點15分,當那枚原子彈如巨石般從廣島上空墜落時,李丁順正走在前往小學的路上。

如今88歲的李女士向我揮動著雙手,彷彿想推開那段記憶的陰影。

「我父親正準備出門上班,突然跑回來,急切地要我們立刻撤離,」她回憶道。

「他們說街上到處是死者,但我當時太震驚,只記得自己不停地哭泣。我只是哭啊哭。」

李女士向BBC描述,受害者的遺體「彷彿融化,只剩雙眼可辨」。

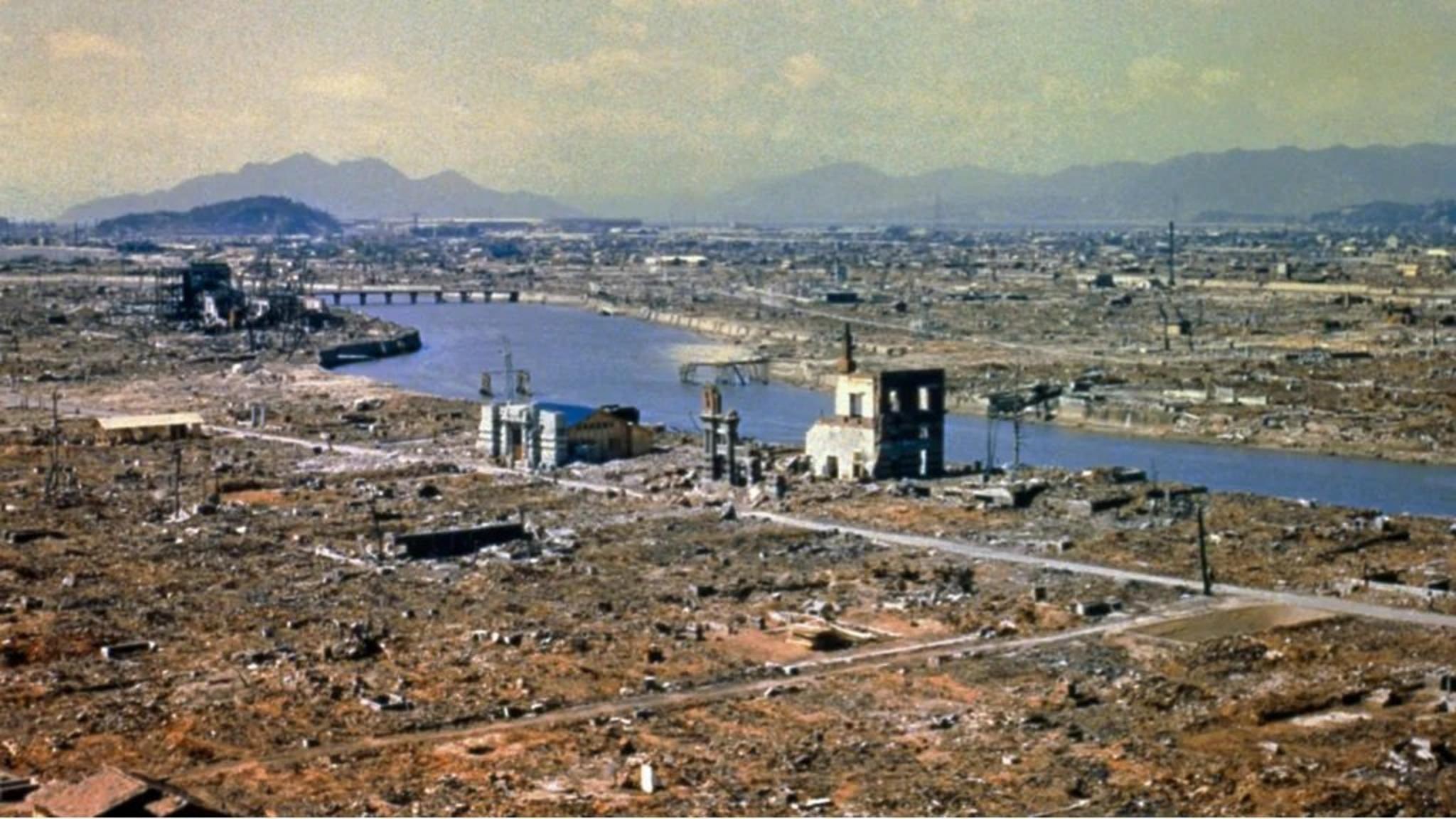

這場相當於1.5萬噸TNT爆炸的原爆,吞噬了一座居住42萬人的城市。爆炸後當地遺留的是遍地難以辨認的屍體。

「原子彈……真是可怕的武器。」她說。

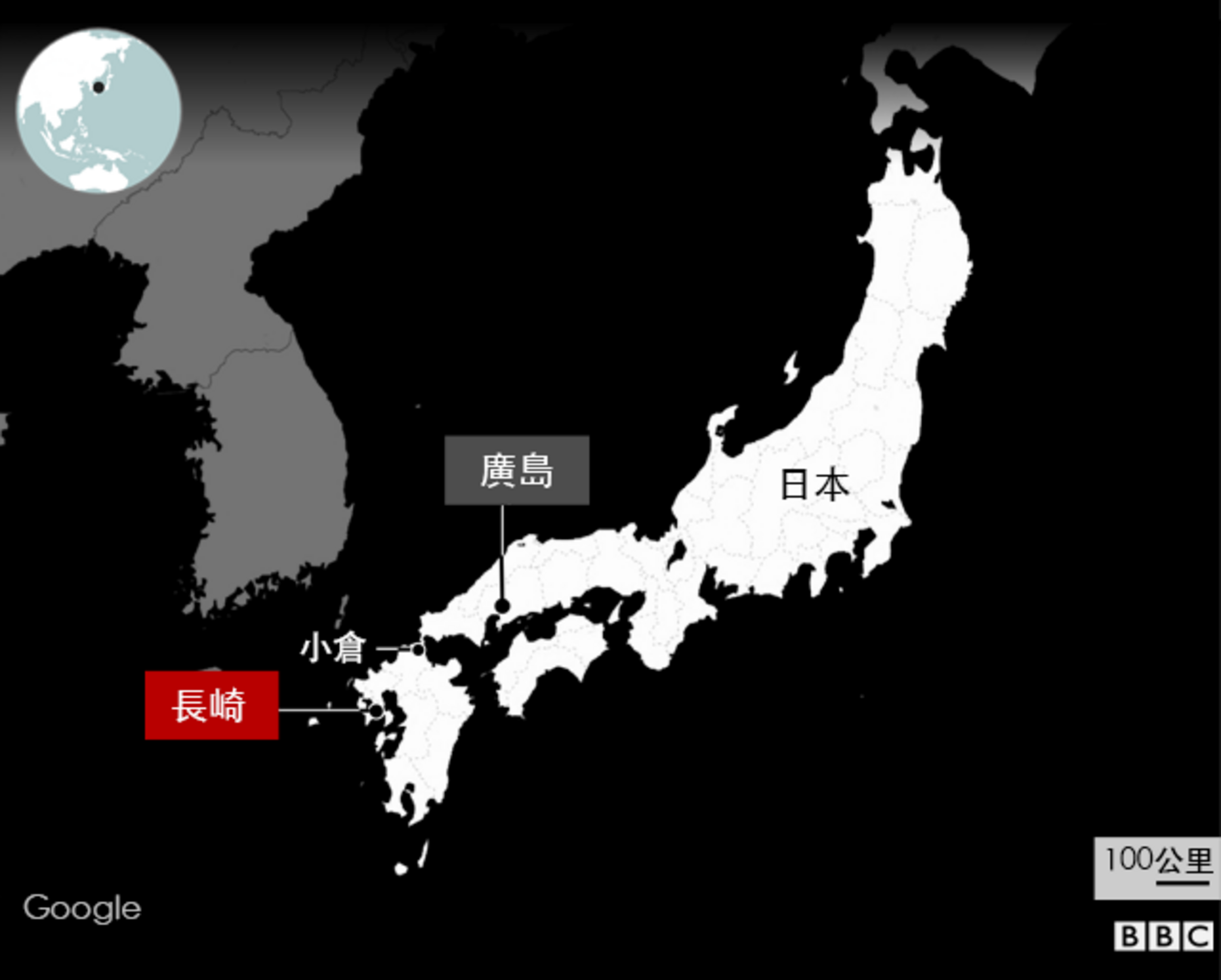

80年前,美國在廣島市中心引爆了人類首枚原子彈「小男孩」(Little Boy),一瞬間奪走約7萬人的生命。隨後數月,數以萬計的人因輻射病、燒傷和脫水而死去。

廣島與長崎兩座城市的原爆浩劫,結束了第二次世界大戰,也終結了日本在亞洲廣大地區的帝國統治,這段歷史在過去80年間已被廣泛記載。

然而,鮮為人知的是,當時約20%的直接受害者是韓國人。

在原子彈落在廣島時,韓國已淪為日本殖民地35年。當時廣島市居住著約14萬韓國人,許多人因強迫勞動或殖民壓榨而遷居至此。

這些倖存者及其後代,至今仍活在那一天的長久陰影中,面對身體的損傷、痛苦,以及數十年未決的正義追尋。

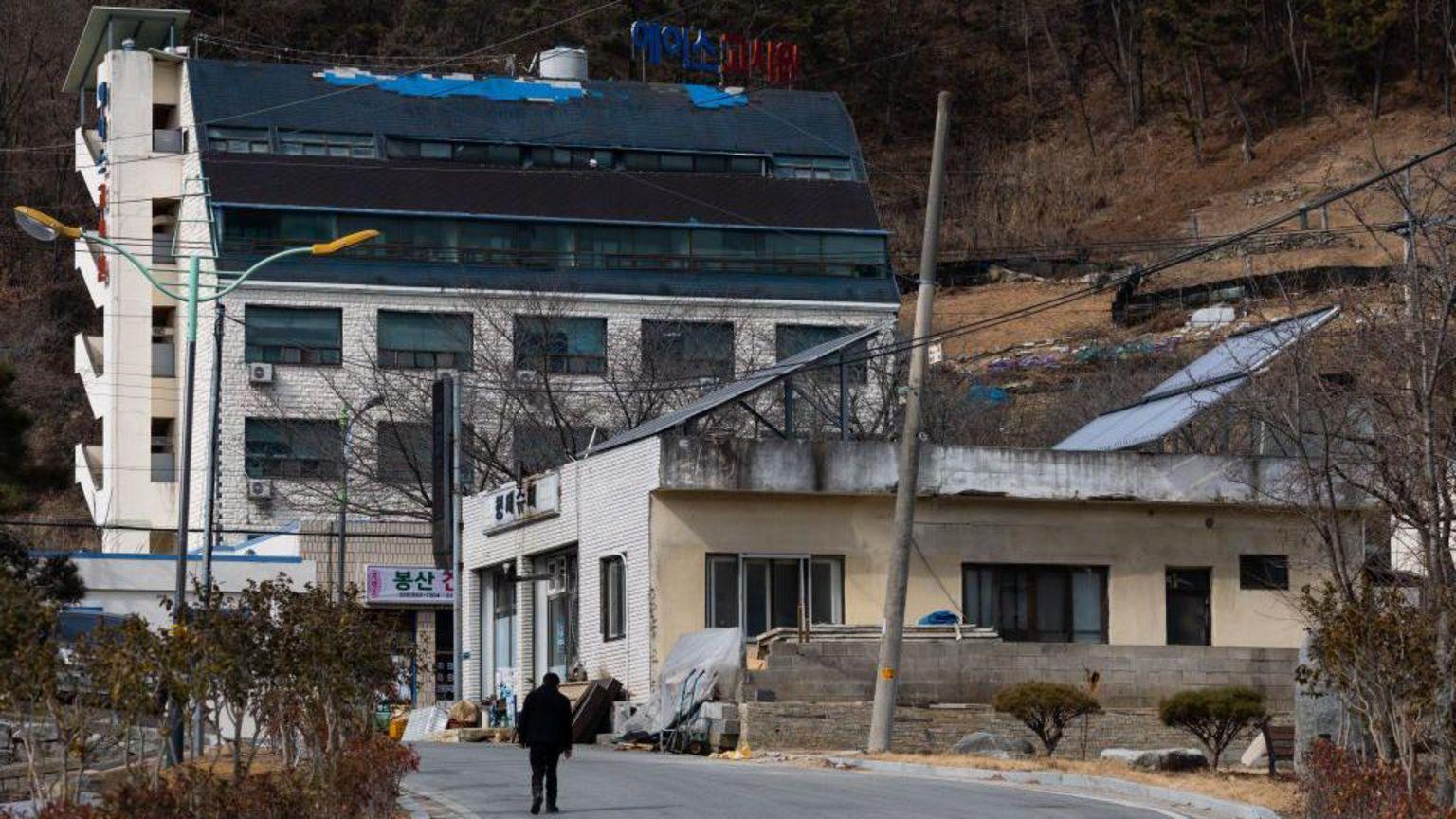

韓國慶尚南道陜川郡(Hapcheon)被稱為「韓國的廣島」,因為戰後許多核爆倖存者在此定居。

「沒有人承擔責任,」83歲的倖存者沈鎭泰說。

「丟下原子彈的國家不負責,未能保護我們的國家也一樣。美國從未道歉,日本裝作不知情,韓國也好不到哪裡去。他們只是互相推卸責任,而我們被孤零零地留下。」沈先生說。

沈老先生現居於陜川,這座小郡成為數十位像他和李女士這樣的倖存者之家,被稱為「韓國的廣島」。

至於對李女士而言,那天的震撼從未消退——它刻進她的身體,化為病痛。她罹患皮膚癌、帕金森氏症和心絞痛,這是一種因心臟血流不足引發的胸痛症狀。

更沉重的,是這份痛苦並未止於她的身體,現在陪伴在她身邊的兒子好昌被診斷出腎衰竭,需接受洗腎並等待器官移植。

「我相信這是輻射暴露造成的,但誰能證明?」李好昌告訴記者。

他又說:「科學驗證很困難——需要基因檢測,既耗時又昂貴。」

韓國保健福祉部(MOHW)向BBC表示,2020年至2024年間已收集基因數據,並將持續研究至2029年。僅在「結果具有統計顯著性」時,才會考慮將受害者定義擴展至第二代與第三代倖存者。

當時在廣島的14萬韓國人中,許多來自陜川。

陜川四面環山,農田稀少,生活艱難。戰時,日本殖民者掠奪農作物,乾旱肆虐,數千人離開鄉村前往日本。部分人被強徵入伍,其他人則被「一天三餐、孩子能上學」的承諾吸引。

然而,在日本,韓國人是二等公民,常被分配到最艱苦、骯髒且危險的工作。沈鎮泰便說,彼時父親在軍工廠做強迫勞動,母親則為木製彈藥箱敲釘子。

原子彈落下後,這種勞動分配讓韓國人承擔了危險且致命的工作。

「韓國工人得清理遺體,」沈先生說。

沈鎮泰現為韓國原子彈受害者協會陜川分會會長,他向BBC解釋,「起初工人用擔架運輸屍體,但死屍太多,最後用畚箕收集,然後在校園燒掉。這些工作大多由韓國人做,戰後清理和軍工活也是我們做的。」

根據京畿福祉基金會的研究,一些倖存者被迫清理瓦礫和遺體。而日本當地難民逃往親戚處,無本地聯繫的韓國人留在城市,暴露於輻射塵中,且醫療資源匱乏。

惡劣的待遇、危險的工作和結構性歧視,導致當時韓國人的死亡率高得不成比例。據韓國原子彈受害者協會統計,韓國人的死亡率達57.1%,遠高於總體的33.7%。

約7萬名韓國人暴露於核爆中,至當年底,約4萬人死亡。

原子彈落下後日本投降,韓國隨後解放,約2.3萬名韓國倖存者返鄉。但他們未受歡迎,被貼上傷殘或詛咒的標籤。即便在故鄉也面臨歧視。

沈老先生說:「陜川已有痲瘋病殖民地。因為這個形象,人們認為核爆倖存者也有皮膚病。」這種污名讓倖存者噤聲,因為「生存高於尊嚴」。

李好順女士則表示她親眼目睹這一切:「嚴重燒傷或極貧困的人被惡劣對待。」

她告訴BBC:「當時村裡有些人背部和臉部傷痕累累,只剩眼睛可見。他們被拒婚,被排斥。」

隨之而來的是貧困與病痛:皮膚病、心臟病、腎衰竭、癌症等等,疾病無處不在,卻無人能解釋病因。

隨著時間推移,焦點轉向第二代與第三代。

韓正淳,另一位原爆倖存者第二代,患有髖部的血管性壞死疾病,她無法正常行走。她的長子出生時患有腦性麻痺。

「我兒子一輩子從未行走過一步,」她說。

「當時我的公婆對我很差,他們說:『妳現在生了個殘疾的孩子,自己也是殘障,妳是嫁來禍害我們家庭嗎?』那段時間簡直是地獄。」韓女士告訴BBC。

事實上,數十年來,連韓國政府也未積極關注受害者,南北戰爭與經濟困境被視為更優先的問題。直到2019年,核爆後逾70年,保健福祉部才發布首份調查報告,主要基於問卷。該部向BBC表示,2019年前「無法律依據申請資金或開戰正式調查」。

但兩項研究顯示,第二代受害者更容易罹病。

2005年一項研究發現,第二代受害者患憂鬱症、心臟病和貧血的機率遠高於一般人;2013年研究則顯示,他們的殘疾登記率幾乎是全國平均水平的兩倍。

在此背景下,韓女士對當局持續要求證明以認可她與她兒子為廣島核爆受害者的做法感到難以置信:「我的病就是證明,我兒子的殘疾就是證明。這份痛苦代代相傳,如此明顯。」

「但他們不承認。我們該怎麼辦——難道就這樣默默死去,永遠得不到正視?」

7月12日,日本廣島市官員首次到訪陜川,向紀念碑獻花。雖然過去前首相鳩山由紀夫等私人人士曾來訪,但這一次是現任日本官員首次正式訪問。

「2025年的日本談和平,但無歉意的和平毫無意義,」長期為韓國廣島受害者發聲的日本和平運動家市場淳子(Junko Ichiba)說。

她指出,來訪官員未提及或為日本在二戰前及戰中對韓國人的待遇道歉。

雖然多位日本前領袖表達歉意與悔恨,但許多韓國人認為,若無正式承認,這些情緒顯得虛偽或不足。

市場淳子女士向BBC表示,日本教科書仍遺漏韓國殖民歷史及原子彈受害者,「這種隱形加深了不公」。

紅十字會支援部門主任許正求說:「這些問題……必須在倖存者仍在世時解決。對第二代與第三代,我們得在時機逝去前收集證據和證詞。」

但是,對沈老先生這樣的倖存者們而言,不僅是補償,更需被承認。

「記憶比補償重要,」他說,「我們的身體記得所經歷的一切……若我們遺忘,悲劇將重演。終有一天,將無人訴說這段故事。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM