中文

中文

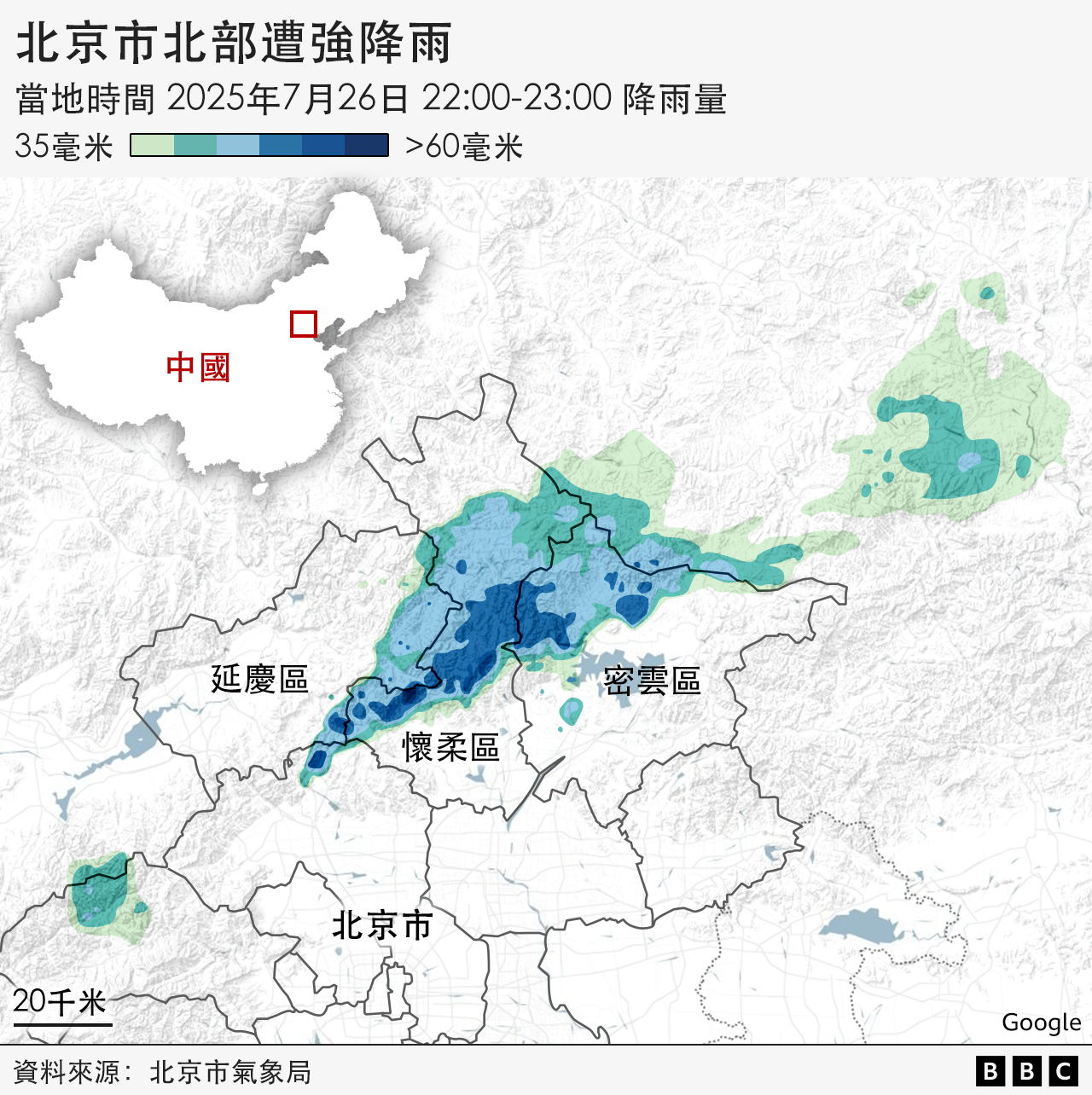

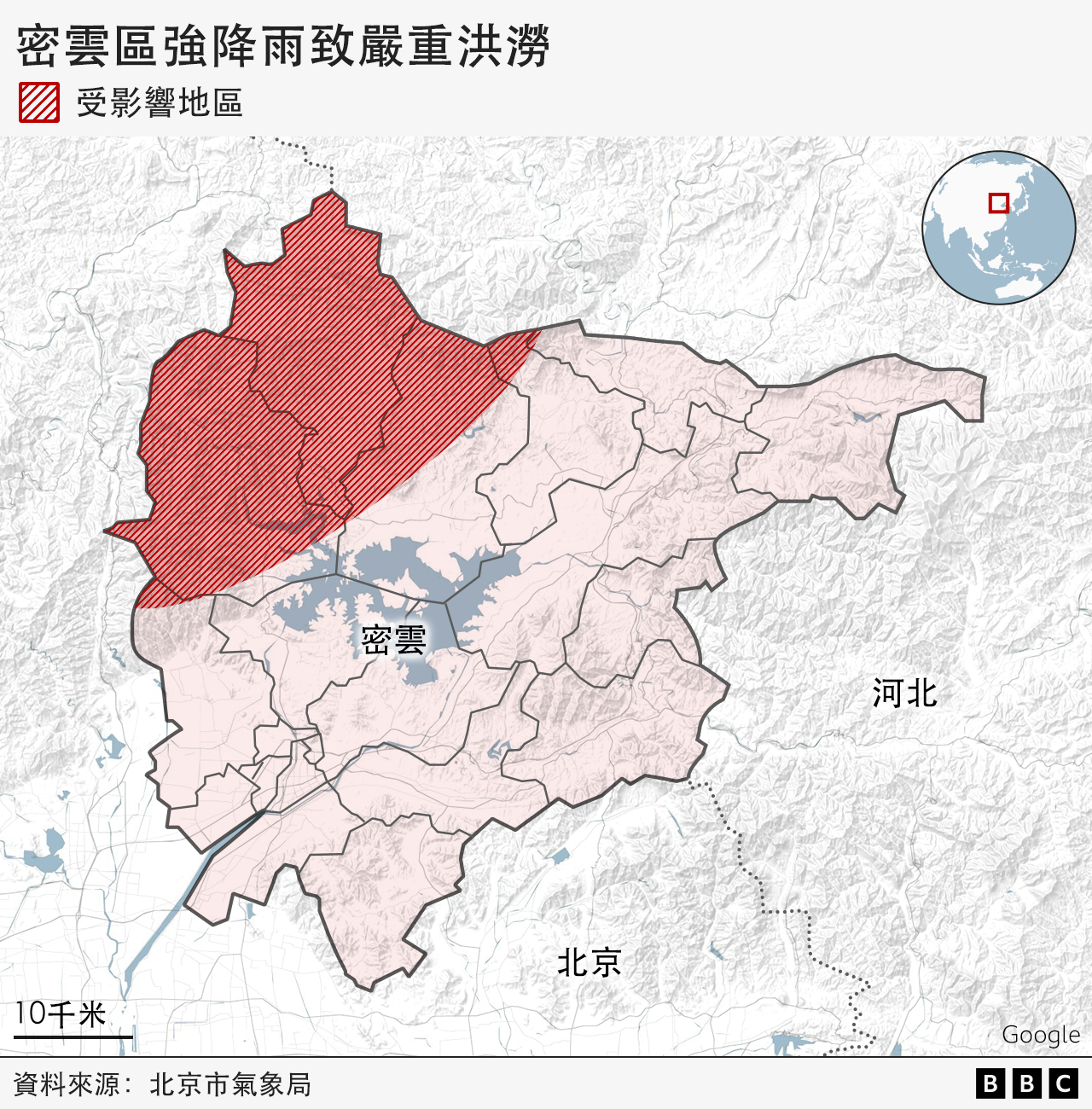

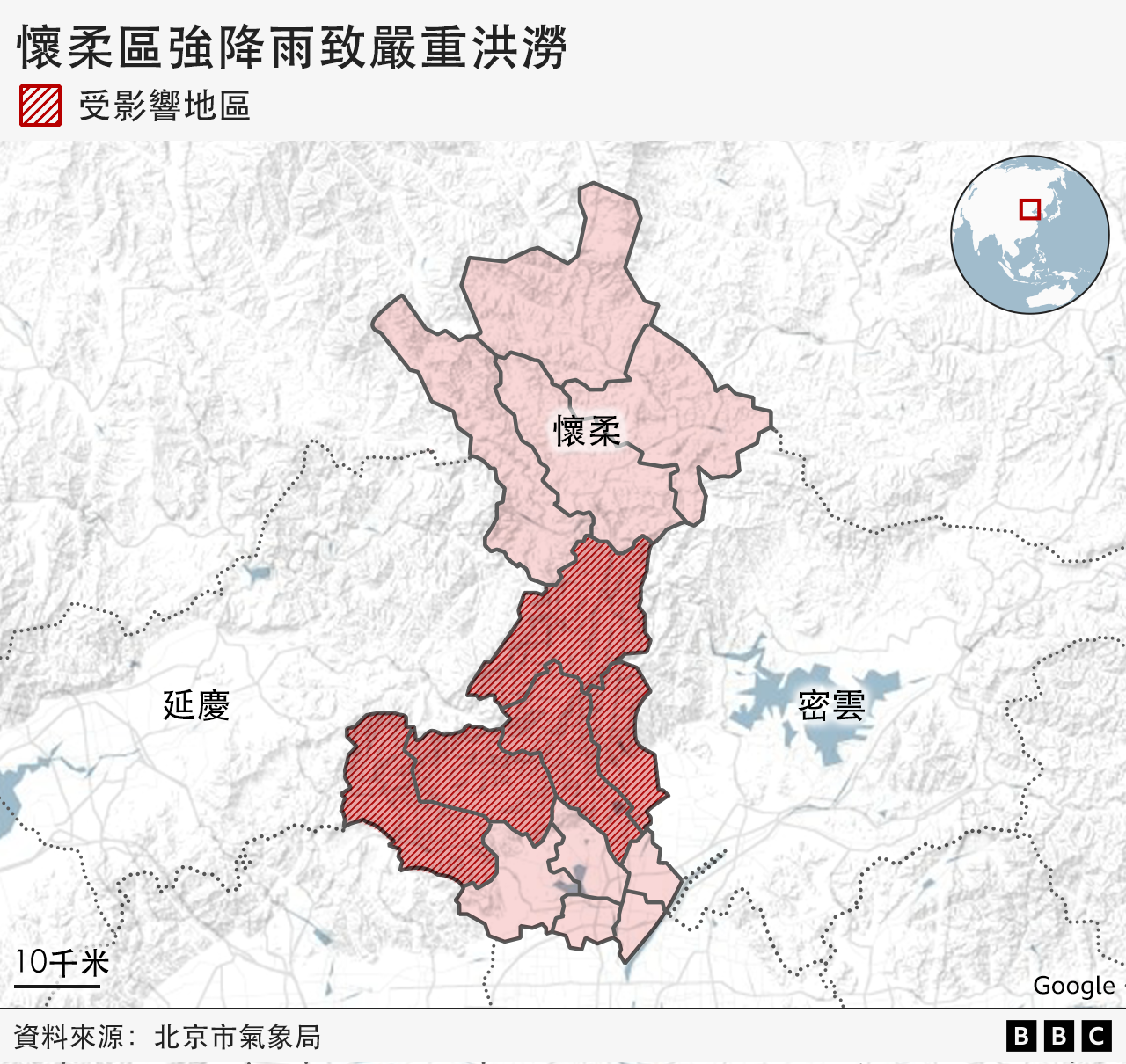

北京北部的密雲、懷柔和延慶三個山區過去數日遭暴雨襲擊,引發洪災。官方稱其造成至少30人死亡,逾八萬人被疏散。有民眾質疑為何此前應對暴雨致洪經驗未用於此次強降雨。

週六(7月26日)起,北京多區陸續發布暴雨紅色預警信號,北京水文站同日發布洪水黃色預警,警示市民遠離河道。截至週二(7月29日),北京130多個村莊依然斷電,數十條道路被封。

與北京接壤的河北省多地也遭受洪水侵襲。承德市一座村莊發生山體滑坡,造成8人死亡。

BBC記者麥笛文(Stephen McDonell)週二(7月29日)在密雲看到,當局已調動大批武警和其他應急隊伍前往災區搜救。密雲的河邊已成為特別管制區,警方拉起警戒線,警告人們不要靠近河邊。

目擊者拍攝的影片顯示,褐色的洪水將一些車輛沖走。還有人在高處等待救援。

一名年輕女子告訴BBC,她的八名親戚,包括三名70多歲的老人和兩名年幼的孩子,在洪水後便被困在位於懷柔區琉璃廟鎮的老房子裡。

「他們寧願留在老屋,也不敢往下走。」這位不願透露姓名的女子說,「路都被沖毀了。如果他們走到一半被困在斷路上,反而更危險。」

她解釋說,親人新建的房子靠近河邊,已經被洪水沖垮。老房子雖然略微安全些,但位於山腳下,也面臨滑坡的風險。

她還說,父親當時沒意識到災情有多嚴重,起初還試圖去救他們家的車——結果在這過程中,一根電線桿倒下來把車砸壞了。

「他太幸運了,他抓住了附近一棵大樹。要不然,洪水也會把他沖走。」她回憶道。

另一村民對《紐約時報》表示,他們村此前沒有收到洪水預警,直到週一凌晨四五點醒來時才意識到危險,當時洪水已經沒過他們的膝蓋,在只來得及帶手機和雨傘的情況下,她隨女兒離開村莊。

還有村民表示,災後村裡停水停電,在過去的48小時裡,他們只能依賴淨水和停水前緊急接來的一些飲用水捱過,一些村民收到了政府發放的瓶裝水,另一些則沒有。

週一(7月28日)早晨,官方媒體《北京日報》發文稱北京市遭遇特大暴雨,截止周日晚「尚無人員傷亡」。

同日,中國領導人習近平就防汛救災作出指示,承認洪澇和地質災害「造成北京、河北、吉林、山東等地重大人員傷亡和財產損失」,呼籲全力保障人民生命財產安全。總理李強亦作出批示,指「要全力搜救失聯人員,妥善安置受災群眾,盡最大努力減少傷亡」。至此,災區外的民眾才知道北京的災情。

中國國家發展改革委員會宣佈安排2億元投資用於北京洪澇災害災後恢復; 亦有影片顯示當天有直升機從密雲穆家峪機場起飛,攜救援物資、如救生衣等前往災區,向民眾投放。

中國財政部和應急管理部還表示將預撥3.5億元中央自然災害救災資金,支持北京和其他八省開展搶險救援和救助。

至週二下午,北京雨勢暫歇,市區多個景區已恢復開放。

關於北京強降雨導致的洪災情況,中國媒體報道稍顯低調,報道著重突出救援搶險的正面故事,關於洪災本身著墨不多。

在中國社交媒體上,北京洪災相關詞條被嚴格管控,質疑為何沒有完善的預警系統、疏散系統的聲音被救援人員影片壓制,很多民眾甚至並不知道北京正遭遇強降雨。

暴雨帶來的強降雨使得密雲水庫出現1959年來最大入庫流量,27日,這個總庫達40億立方米的水庫向下泄流,湧過正遭洪澇災害的密雲和懷柔區,往南向順義、通州等地排水。歷史上,密雲水庫主動洩洪次數並不多,開閘放水一般用於向下游補水。有民眾質疑這樣大規模洩洪淹沒農田,但聲音快速淹沒在救援搶險的「主旋律」報道中。

此前,中國每每遭遇重大災情,民間搜救隊都會快速響應支援,此次北京洪災與以往相比更為安靜,民間支援的信息寥寥,也未見有自發援助行為。

今年夏天,中國多地遭遇極端天氣,華東地區遭遇熱浪襲擊,而洪水在中國西南部肆虐。上週,河北保定市遭遇強降雨,一天降水量相當於一年降水量的總和,這也導致2萬人緊急疏散。

中國中央電視台報道,今年,中國北方19個國家氣象台站均有紀錄近期極端降雨量,其中有13個創下歷史新高。科學家警告稱,氣候變遷導致更多類似極端天氣事件發生。中國氣象局在上個月發布藍皮書指出,由於氣候變化,1961年到2024年間,中國極端高溫和強降水事件頻繁發生。

中國國家減災委員會專家委員、中國氣象服務協會會長許小峰對中國媒體表示由於副熱帶高壓穩定影響到華北地區、主汛期降雨頻繁,使得準確預測落區「存在一定困難」,並建議民眾自發關注強對流天氣。

北京市氣象台首席預報員張琳娜對中國媒體表示,此次強降雨是受到副高邊緣暖濕氣流影響,導致26日、27日兩天內北京市出現強降水,尤其導致了北部密雲、平谷、懷柔、延慶短時雨強和累計雨量過大。

中央氣象台首席預報員陳濤對中國媒體提示,近期中國多地強降水與之前降水疊加,北方雨季與往年相比「異常偏早」,平均降水量較常年同期高出近30%。部分地區累積效應明顯,山洪災害和地質災害的易發程度提高,降雨導致的山洪、泥石流等次生災害具有滯後性。

這並不是北京第一次遭遇洪災。2012年7月,一天之內高達190毫米的強降水天氣導致79人死亡。2023年,北京遭特大降雨,在140年來最大降雨影響下產生的洪災致33人死亡、18人受傷,但中國媒體「第六聲」(Sixth Tone)報導質詢稱,因災死亡人數遠超官方所公佈的這個數據。

2023年的北京特大洪災引發中國國內對洪水等極端天氣的探討熱潮,媒體、智庫、民眾自發研究討論應該如何建立更快、更全面的應急機制。習近平亦到訪洪災安置點妙峰山民族學校慰問了解災後安置情況、以示關注。「第六聲」曾報導在2023年特大洪水前後,北京市區發布的疏散通知如何滯後、甚至無效,兩年過去,據多家媒體走訪災區民眾報道,北京關於強降雨天氣的預警通知、疏散通知依然與兩年前無左。

中國一度斥巨資打造「海綿城市」,僅「十三五」期間,中國就累計建成各類海綿城市項目3.3萬餘個,總投資1.06萬億元,試圖增強中國城市對落水積水的自然處理能力,但是分析指出,中國設計海綿城市的基礎數據是來自2014年前的平均降水量,並不適用於近年來頻發的強降雨、以及由此產生的洪水。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

18/12/2025 11:00AM

17/12/2025 05:00PM

17/12/2025 05:00PM