中文

中文

上班不拿薪水還倒貼錢給老闆,恐怕沒人願意這麽做。但「付費上班」卻在中國年輕人中流行起來,發展出一眾「假裝上班公司」,成為中國經濟轉型、就業市場低迷情況下,年輕人對職場環境的最新抵抗和探索。

30嵗的周先生去年創業失敗,轉型做跨境電商,今年4月開始到東莞一家「假裝上班有限公司」上班,每天付給老闆30元。

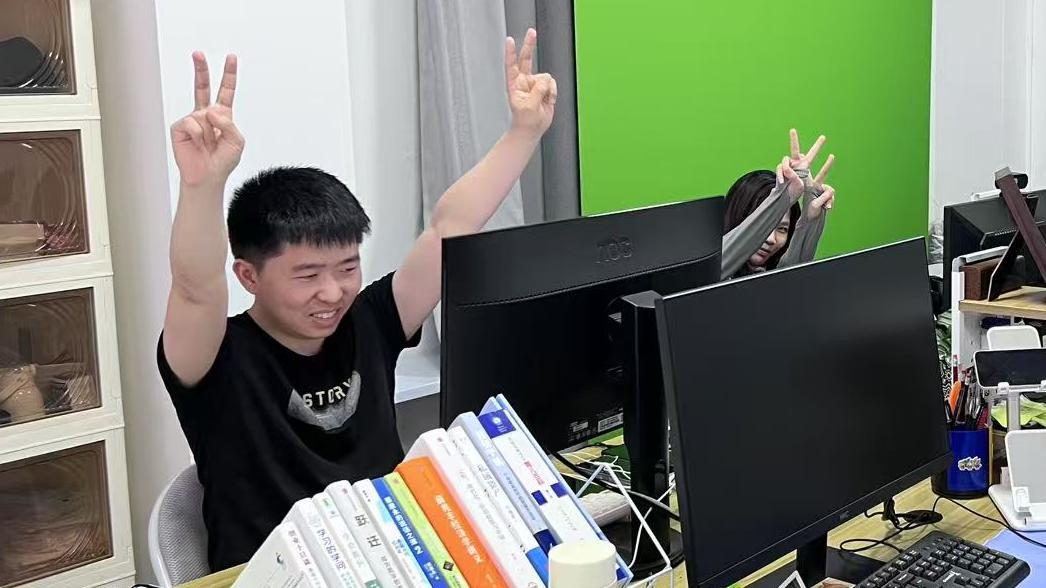

在那裏,他和五位「同事」共用一個辦公室。他們大多沒有全職工作,靠副業賺錢或從事自由職業,都是來這裡「付費上班」。

「我覺得很開心,有種一群人一起走的感覺」,周先生在接受BBC中文的採訪時說。他掙的錢沒有以前全職時多,每個月還得拿出來一部分交給「假裝上班有限公司」,但他心滿意足。

這間公司這樣給自己定位:這裡是「職場失序者的精神避難所」,「給都市漂流者一個家和工作之外的窩」。

這類型公司在深圳、上海、南京、武漢、成都、昆明等多個地方出現。外觀上與寫字樓裡的辦公室無異,配備電腦、網路、會議室、茶水間等等。

但它們並不是真正意義上的公司,通常不與員工簽署長期僱傭合約;一方面承租工位,另一方面打造共享空間,分享求職和創業經歷。一般每日收費30至50元,有的還包午餐、點心和飲料。

來自潮汕的周先生2018年大學畢業,曾任職大型電商公司,2020年開始創業,與合夥人開了一家拼多多店鋪,主賣潮汕牛肉丸,在社交媒體抖音上推廣。前幾年生意不錯,高客單品類的牛肉丸賣50多元一斤,一天能賣幾十單。

但隨著拼多多邁向低價市場,越來越多低價產品和大廠品牌進駐平台,周先生的牛肉丸不再好賣,銷量減少到每天十幾單,甚至寥寥幾單。去年,他不得已關掉店鋪。

創業失敗後,他回到農村老家,開始探索互聯網和跨境電商項目,包括用人工智能(AI)工具寫網路爆文,向東南亞市場推廣熱銷品。他父母是農村人,始終搞不懂兒子究竟在做什麽。

「他們覺得,大學生畢業後應該做那種白領辦公室工作,比較正常的那種崗位,老在家待著好像沒個正業」,周先生說。父母一遍遍地問,他一遍遍解釋,慢慢地也沒有耐心了。

許多年輕人和周先生一樣,父母一輩總渴望他們大學畢業後有個「鐵飯碗」,最起碼有個坐辦公室的工作,平平穩穩地度過一生。這是他們那一代人走過的路——中國恢復高考後,畢業生的工作崗位由國家統一安排,到崗後在一個單位里工作一輩子,對工作和組織也有較強的認同感和歸屬感。

但在當今中國,經濟下行、就業市場低迷,許多本科畢業生找不到對口工作,不得不回到學校繼續讀書,造成學歷貶值,薪資縮水。上一輩人走過的路變成了一種「回不去的體面」,惠靈頓維多利亞大學(Victoria University of Wellington)管理學院資深講師姚迪博士說,「新一代年輕人需要尋找新的認同和體面」。

根據中國教育部,2022年中國大學畢業生達1,076萬人,較去年同期增加了167萬人,是史上首次突破千萬人大關。 2025年畢業生預計達1,222萬人,再創歷史新高,進一步加劇就業壓力。

這種情況下,不少年輕人每天拎著電腦去圖書館、咖啡館投簡歷,或發展副業,嘲諷自己在「假裝上班」,甚至像周先生一樣直接進駐「假裝上班有限公司」。

姚博士說,「假裝辦公的現象非常普遍,由於經濟轉型,教育和就業市場不匹配,導致年輕人需要這些場所來思考下一步做什麼,或者先打零工過渡,假裝辦公公司就是其中一種過渡性解決方案。 」

周先生是在刷小紅書時看到了東莞這家「假裝上班有限公司」的。他覺得辦公室環境可以讓他更加自律,提升執行力,於是成了一名「員工」。幾天下來體驗不錯,他從日付過度到月付,每月支付500元,已經持續3個多月。

這原本是一間工作室,約80平米,有8個工位,配有電腦、桌椅等基本辦公設備,還有直播間、會議室。辦公室設計風格輕鬆,主墻有綠植點綴、下方擺放一個多人座沙發和折疊躺椅。旁邊是冰箱,裏邊的飲品可以按需使用。

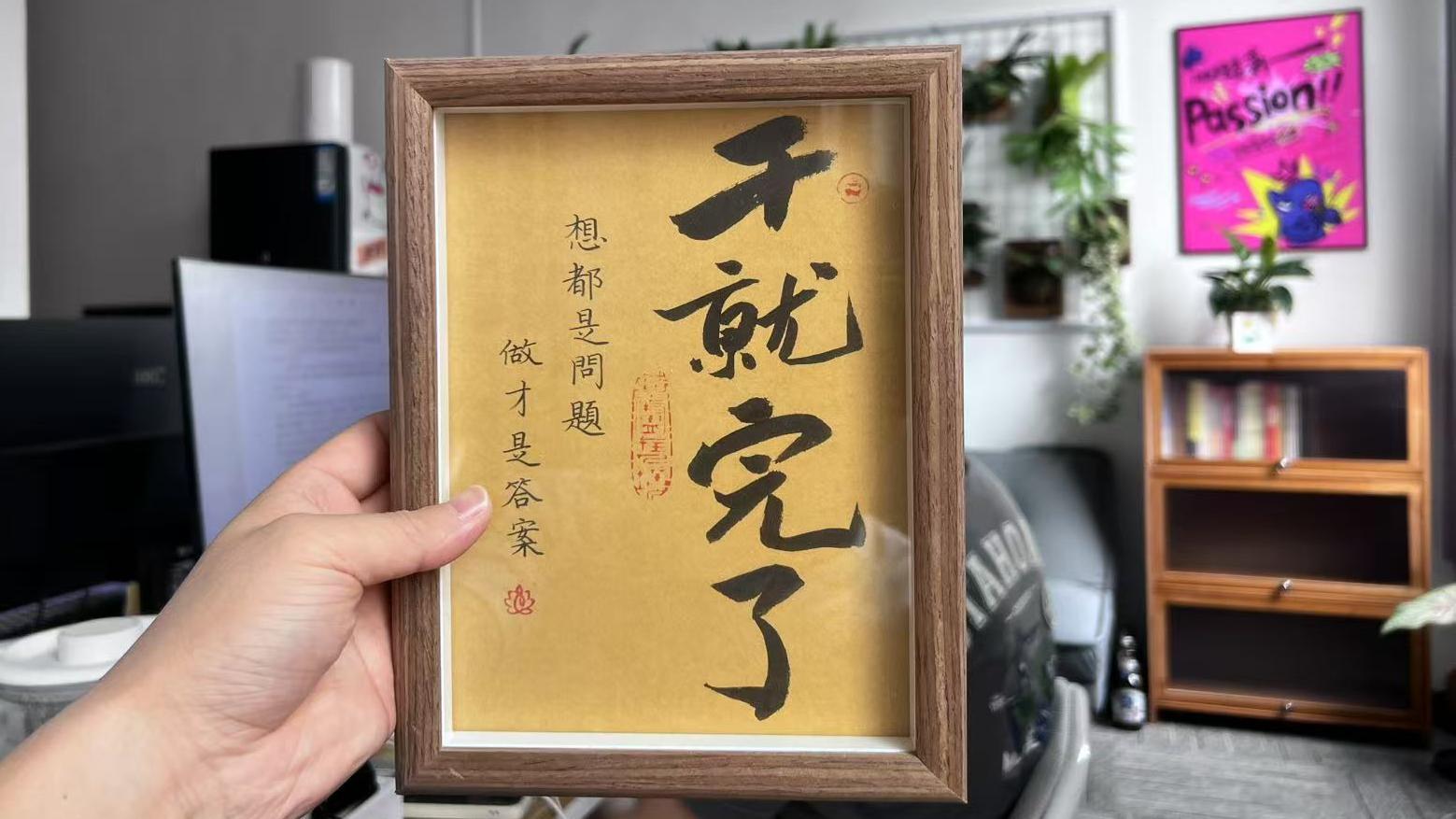

牆上挂著一幅字帖,寫著:「見山見海見自己」。桌上一處相框裡印著幾個大字:「干就完了」,旁邊小字寫著「想都是問題,做才是答案」。

周先生把辦公室的照片傳給父母,他們安心了許多。

不像許多公司要求員工上下班打卡,這裡沒有強制制度,也不需要加班。但周先生通常8、9點就來到公司,有時忙到晚上11點,等到「老闆」下班他才走,「不是為了維持面子,在無意義的加班中消磨時間。」

同事之間沒有利益衝突,大家會隨意開玩笑,忙了就悶頭工作,閒了就聊聊天,玩玩遊戲,讓他覺得「精神放鬆,效率很高」。

一年前,他在探索新專案中感到迷茫,沒人交流更加孤單。那時的他只有一個好朋友,兩人偶爾喝喝悶酒,也曾彼此誇口,「等賺錢了給你買套房」。但終究還沒有實現。

現在,他有了幾個朋友一樣的「同事」,他們工作中相互激勵,下班約定一起打台球、吃晚飯,也算是團建,他比過去開心多了。

在上海一家「假裝上班公司」,23歲的小文租了一個月的工位。她去年大學畢業,還沒找到全職工作。學校有個不成文的規定,學生在畢業一年內簽署就業合同,或提供實習證明,否則不發畢業證書。

幾個月前,她進入當地一家私企實習。「剛開始還好,但我越來越覺得大家好假」,小文對BBC中文說。她做文員工作,每天只需要把手上分到的項目完成,就可以準時下班。但她發現,即便到了下班時間,只要老闆不走,大家也不離開。

「其實很多時候在摸魚」,小文說。「摸魚」是近年來出現的網路熱詞,意思是假裝在工位上認真工作,實際可能在聽音樂、看小說,做與工作無關的事,是年輕人對抗中國職場「內捲」的一種手法。

小文不喜歡作假,完成任務就下班,但這種方式與公司文化格格不入,她最後也沒能留下來。

抱著一點破罐破摔的態度,小文走進了家附近的「假裝上班公司」。 她把辦公場景寄給學校,算是有了實習證據。而實際上,她每天省下一杯奶茶錢,交了工位費,就坐在辦公室寫網路小說,掙一點零花錢。

「要假就假到底吧」,她說。

德國馬克斯·普朗克(Max Planck Institute)社會人類學研究所所長項飆對BBC中文說,「假裝上班」和「摸魚」都是一種假裝的狀態,但前者的意圖性沒那麼明顯,不是有利可圖而採取不正當手段,更像是年輕人透過自我嘲諷來反抗職場加班和「996」文化。

他表示,目前整個社會的價值體系和生活方式都高度單一,許多人覺得有份穩定的高級白領工作最合理,考大學也一樣,一定要重點大學,否則生活就是不好的。

「年輕人無法被傳統的社會體系所接納,導致一種挫敗感和無力感」,項飆說,「假裝辦公是年輕人為自己找的一個殼,跟主流社會稍微拉開一點距離,給自己一點小小的空間。」

他說,假裝上班公司這個名字「具有批判性」,不叫社會創新空間、新人文空間等等,符合年輕人的複雜心理,一邊想要抽離主流社會,一邊又有點糾結,不太自信,也有一點無力感。

「他們想改變的心態很強烈,想反抗但又沒有自信直接反抗,因此透過這種自我矮化的方式來尋求探索」,項飆說。

「這種複雜心態與『躺平』『摸魚』『擺爛』等其他社會現象並不對立,是在不同階段和背景下的表現。」

30歲的「飛魚」(化名)是周先生的「老闆」,他2017年大學畢業,在一家大企業儅程序員。後來轉行做電商,自己創業,目前主打直播帶貨。

2022年,他來到東莞,家裡給他提供了這間工作室。「我不指望從中盈利」,他說,「我賣的不是工位,是不當廢人的尊嚴」。

他自己就曾經歷過一段無力的時期。 2019年辭職後到雲南創業,但疫情因素加上利益糾葛,導致一次大的訂單失敗,最終只能關閉店鋪,總體損失了約20萬。

從那以後,他常常一人待在出租屋裡,每天除了睡覺就是玩手機,有時吃飯也不出門,叫外賣解決。

「很頹廢,有點自暴自棄的狀態」,「飛魚」回憶,「你想要力挽狂瀾,但又無能為力。」

在家人的支持下,他回到東莞再起爐灶。江西長大的他在那裡沒有朋友,從早到晚待在工作室,慢慢覺得社交圈越來越窄。本著交友和好玩的初衷,他把空餘的工位釋放出來,與人共享,成就了這間「假裝辦公公司」。

今年4月,「飛魚」開始在社交媒體上推廣。每天都有人私訊找他,詢問公司狀況。一週下來,他能收到70至80封私訊,相關貼文下方會有數百人留言。

5、6月期間,所有工位都滿員,新人需要預約才能進來,他也開始篩選一些有穩定業務的人。

據他觀察,來的人當中有約四成是即將畢業的大學生,來拍一些照片,向學校證明實習經驗。也有少數人是為了應付家長的壓力。

另外六成是自由工作者,多是數位遊民,包括跨國電商從業人員、互聯網項目運營、網路小說寫手等等。平均30歲左右,最小的25歲。

在官方語境中,這部分人被稱為「新就業形態勞動者」或「靈活就業人士」,還包括網約車駕駛員、貨車司機、互聯網營銷師等。根據中國國家統計局,截至2024年底,中國靈活就業人員已突破2億人,佔勞動人口比例接近三分之一。

與傳統的全職勞動者相比,這部分人在勞動關係、職業屬性等方面有明顯不同,但社會保障較弱。

在不少「假裝辦公公司」的貼文下,不少人問能不能代繳社保和健康保險。「飛魚」就收到過類似詢問,但他擔心可能涉及法律問題,明確告訴對方不會提供。

和他有類似想法的人不少,在南京某科創園,一家提供人工智慧場景應用和跨境電商產業創新基地的公司,就曾把工位釋放出來,啟動了「假裝上班有限公司」。

負責人表示,這個項目是公益性質。團隊由教授和研究生組成,可以指導大家學習跨境電商、三農電商等知識,也歡迎正在考研、考公的人來自習。

在小紅書賬號上,相關推文有近5,000人點讚,900多人評論。有評論表示,這樣的計劃有前景,能吸引投資人前來投資。也有人質疑,「感覺像是一家公司,但是不想發工資和社保。」

負責人在今年1月啟動該項目,6月在BBC中文查詢時已經關閉。負責人說「因為公司業務板塊做得比較好,一些空餘的場地不夠用了,然後就停了。」

長期看來,如果僅僅通過租賃工位來盈利,能否持續是個問號。「飛魚」認為不能作為長期商業模式,他更多是當做一場社會實驗。

他在公眾號上寫道,「它用謊言維繫體面,卻讓一些人找回真實;它逃避真實職場,卻可能誕生更自由的協作模式。」

「若我們只助用戶延長『演技』,便是共謀一場溫柔的欺騙;唯有助他們把『假職場』變成『真起點』,這場社會實驗才算不負期待。」

「小富即安」,「飛魚」說,他不指望賺大錢,而是希望發展一群志同道合的朋友,一起為各自的夢想努力。工作之餘,他把自己在創業中踩過的坑,遇到的人和事,分享給初出茅廬人,希望他們「少走一些彎路」。

作為「假裝上班有限公司」的「老闆」,他還時不時給「員工」佈置「任務」,比如在忙不過來時接替他的直播。沒有傳統公司上下級的約束,有人拒絕、有人拖延,但他不介意。

「員工」周先生會直截了當地說,「晚點再做」。時間長了,他們形成了默契,在直播中按各自的銷售額分成。

大部分時間裏,周先生在摸索如何用AI工具撰寫網絡爆文。他留意到一些企業在招聘時註明熟練使用AI工具,因此不管是當下賺錢,還是以後再找份全職工作,「都會更容易一點」。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 08:00AM

05/02/2026 05:00PM

05/02/2026 05:00PM