中文

中文

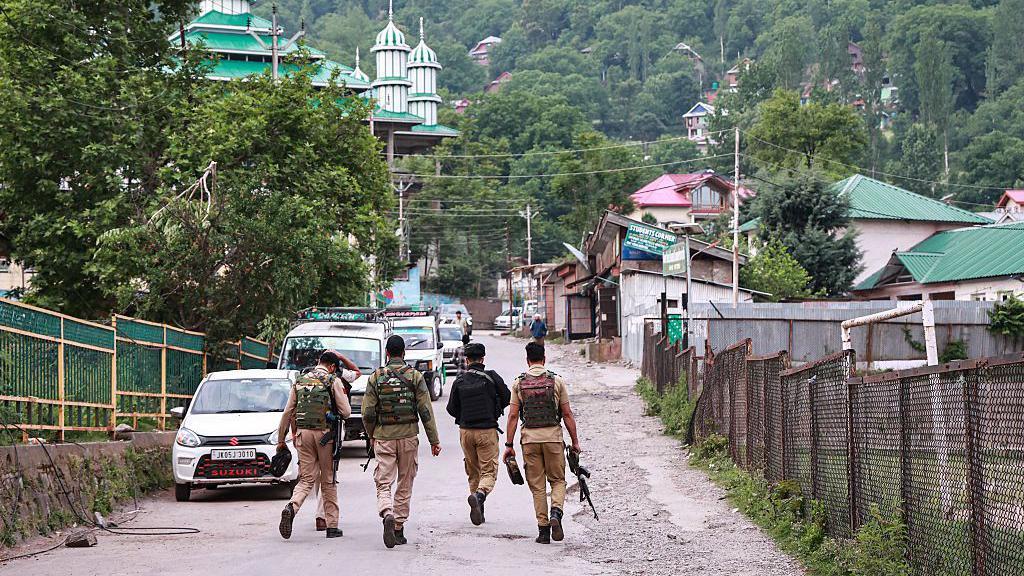

印度宣稱,根據「可靠情報」,對巴基斯坦及巴控克什米爾(Kashmir,喀什米爾)九個地點發動導彈及空襲,目標為武裝分子據點。

行動於印度時間週三(5月7日)凌晨1時05分至1時30分(格林尼治時間週二19:35至20:00,香港/北京/台北時間 03:35至04:00)之間進行,歷時僅25分鐘,爆炸聲驚醒當地居民,震動整個地區。

巴基斯坦則表示僅有六個地點遭襲,並宣稱已擊落五架印度戰機及一架無人機,印度未有確認這一說法。

巴基斯坦稱,週二晚間的攻擊造成至少31人死亡,57人受傷。印度軍方則稱,巴軍炮擊造成其控制區內至少15名平民死亡,43人受傷。

此輪衝突升溫,源於上月印度控制的克什米爾帕哈爾甘(Pahalgam)發生針對遊客的致命襲擊,令到兩個擁核的鄰國緊張關係提升至危險新高。印度聲稱掌握「明確證據」,顯示襲擊與巴基斯坦境內的恐怖分子及外部勢力有關,巴基斯坦否認指控,並指印度至今未提供任何相關證據。

2016年,印控克什米爾烏里(Uri)發生襲擊事件,導致19名印度士兵喪生,印度越過實際控制線(Line of Control,LoC,即印度和巴基斯坦之間的實際邊界)發動「外科手術式打擊」。

2019年,普爾瓦馬(Pulwama)爆炸案造成40名印度準軍事人員死亡,印度空襲深入巴拉科特(Balakot),為自1971年以來首次對巴基斯坦本土發動攻擊,觸發巴方報復性行動及空中交火。

專家指出,今次回應帕哈爾甘襲擊事件的報復行動規模更廣,同時針對三個主要駐巴激進組織的基礎設施。

印度表示,空襲針對位於巴基斯坦及巴控克什米爾的九個軍事目標,深入襲擊「虔誠軍」(Lashkar-e-Taiba, LeT)、「穆罕默德軍」(Jaish-e-Mohammed,JeM)及「真主穆斯林游擊隊」(Hizbul Mujahideen)三大武裝組織的重要據點。

據印方發言人稱,最接近邊境的目標包括錫亞爾科特(Sialkot)境內兩個營地,距離邊境僅6至18公里;最深入的攻擊為距邊境100公里、在巴哈瓦爾布爾(Bahawalpur)的穆罕默德軍總部。

此外,位於巴控克什米爾首府穆扎法拉巴德(Muzaffarabad)的一處虔誠軍營地,距離實際控制線僅30公里,被指與近期在印控克什米爾的襲擊有關。

巴基斯坦則表示僅有六個地點遭襲,並否認境內設有恐怖分子營地。

「今次值得注意的是,印度打擊的目標已擴展,超越以往模式。以往如巴拉科特的空襲,主要集中於穿越實際控制線、針對巴控克什米爾——那是一條軍事化邊界。」德里的歷史學者斯里納特・拉加萬(Srinath Raghavan)向BBC表示。

「但今次,印度直接打入巴基斯坦旁遮普地區(Punjab),越過了印巴國際邊界,打擊恐怖組織基礎設施及總部,包括與虔誠軍有關聯的巴哈瓦爾布爾及穆里德克(Muridke)等地,同時也襲擊穆罕默德軍和真主穆斯林游擊隊的據點。」

「這反映出印度的回應更廣泛、更具地理延伸性,意味著多個組織已被納入印度的打擊範圍,並向外界發出更強烈訊號。」

印度與巴基斯坦之間的「國際邊界」是兩國正式承認的分界線,從古吉拉特(Gujarat,古加拉特)延伸至查謨(Jammu)。

印度前駐巴基斯坦高級專員阿賈伊・比薩里亞(Ajay Bisaria)向BBC表示,印度今次的行動是「巴拉科特加強版回應」,旨在建立威懾力,針對已知的恐怖據點,同時伴隨強烈的「降溫訊息」。

比薩里亞指出,「今次的空襲比以往更精準、有針對性且更具可見性,因此更難被巴基斯坦否認。」

印度消息人士亦表示,行動旨在「重建威懾力」。

拉加萬教授解釋:「印度政府認為2019年建立的威懾力已消退,需要重新建立。」

「這與以色列的策略類似,即威懾力需要定期且反覆的行動來維持。但如果我們認為單靠還擊便可嚇阻恐怖活動,我們可能給予巴基斯坦報復的動機——而局勢將可能迅速失控。」

大多數專家認為,巴基斯坦報復將無可避免,而外交手段亦將發揮作用。

「巴基斯坦肯定會有所回應。挑戰在於如何管理下一波升級,這正是危機外交發揮作用的時候,」比薩里亞表示。

「巴基斯坦將獲得保持克制的建議,但關鍵在於巴方回應之後的外交工作,確保兩國局勢不會迅速升級。」

來自拉合爾(Lahore)的政治與軍事分析員埃賈茲·侯賽因(Ejaz Hussain)認為,印度針對穆里德克及巴哈瓦爾布爾等地的「外科式打擊」,「鑑於目前局勢,這在很大程度上是可以預料到的」。

他表示,報復行動可能發生。

「考慮到巴基斯坦軍方近期的媒體言論與宣示清算立場,未來數日報復行動或會以跨境外科式打擊形式出現。」

不過,他亦擔憂,雙方的外科式攻擊可能「升級成有限的常規戰爭」。

美國紐約州立大學奧爾巴尼分校(University at Albany)的學者克里斯托弗·克拉里(Christopher Clary)則指出,基於印度空襲的規模、對關鍵目標造成的可見損害及據報的傷亡數字,巴基斯坦「極有可能」作出反擊。

「若不還擊,等同容許印度在感到受委屈時就可打擊巴基斯坦,這與巴基斯坦軍方一貫『對等報復升級』的原則背道而馳,」他向BBC表示。

「考慮到印度今次聲稱針對的是與恐怖活動及武裝分子相關的組織與設施,我認為巴基斯坦很可能會將還擊範圍局限於印度的軍事目標,但這仍未可確定。」

儘管局勢持續升溫,部分專家仍抱有降溫的希望。

克拉里表示:「仍有相當大的機會,這場危機僅止於一輪雙方的對峙式空襲,接著是一段實際控制線沿線的激烈駁火的時間。」

然而,他補充,進一步升級的風險仍高,這場對峙可能是「自2002年以來最危險的印巴危機」,甚至比2016年和2019年的對峙更為危險。

巴基斯坦的專家指出,儘管印度發動空襲前未出現過去常見的「戰爭狂熱」,局勢仍可能急轉直下。

「我們的政治社會嚴重分裂,國內最受歡迎的領袖被囚禁。伊姆蘭·汗(Imran Khan)的入獄引發民眾強烈反軍情緒,」駐伊斯蘭堡分析員、《詹氏防務週刊》(Jane’s Defence Weekly)前記者烏默・法魯克(Umer Farooq)表示。

「與2016年或2019年相比,如今的巴基斯坦公眾對軍方的支持明顯減弱,過往那種戰爭狂戰的氛圍明顯缺席。但若輿論風向在反印情緒較普遍的旁遮普中部出現變化,我們可能會看到民眾施壓要求軍方採取行動,而軍方亦可能因應這場衝突重新獲得民心。」

埃賈茲·侯賽因也持類似看法。

「我認為,這場與印度的對峙,正為巴基斯坦軍方提供一個重新爭取公眾支持的機會,尤其是針對最近批評其政治干預的城市中產階級,」他說。

「軍方的積極防衛姿態,已被主流與社交媒體放大,有媒體甚至宣稱已擊落六至七架印度戰機。」

「雖然這些說法仍有待獨立核實,但這些消息有助提升軍方在公眾中的形象——有些群體在面臨外部威脅時,往往會團結起來捍衛國防。」

印度再次在「升級」與「克制」的微妙平衡之間走鋼絲。

在帕哈爾甘襲擊發生後不久,印度迅速報復,封鎖主要的邊界口岸、暫停水資源共享協議、驅逐外交官,並停止大多數巴基斯坦國民的簽證發放。雙方部隊已經進行了小型武器交火,印度亦禁止所有巴基斯坦飛機進入其空域,這一舉動與巴基斯坦此前的做法相似。作為回應,巴基斯坦暫停1972年和平協議並採取了相應的報復措施。

情況類似於2019年普爾瓦馬襲擊後的印度反應,當時印度迅速撤銷巴基斯坦的最惠國待遇,徵收重稅,並暫停關鍵的貿易與交通聯繫。

這場危機加劇時,印度對巴拉科特發動空襲,隨後巴基斯坦展開了報復性空襲,並俘虜印度飛行員、中校瓦爾塔曼(Abhinandan Varthaman),緊張局勢進一步提升。然而,外交渠道最終促成局勢緩和,巴基斯坦以人道姿態釋放飛行員。

比薩里亞上周對我表示,「印度願意再次給傳統外交一個機會……這是在印度已達成戰略及軍事目標、而巴基斯坦則向國內受眾宣稱獲勝的背景下發生。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM