中文

中文

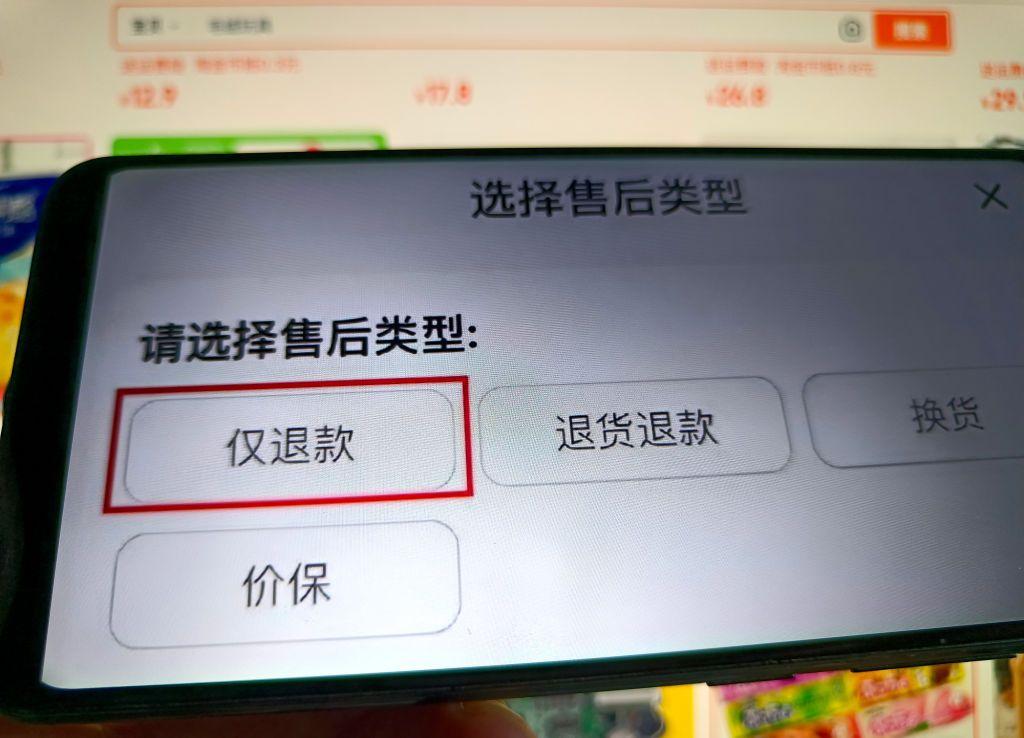

4月22日,拼多多、淘宝、抖音、快手、京東共5家中國主要電商平台發公告稱將陸續取消「僅退款」選項,給困擾商家多年的惡意「0元購」行為劃上休止符。

「僅退款」是指消費者網購之後可以直接選擇退款、但無須郵寄退回貨物。這個功能的本意是將這個功能用在有較大質量問題的商品上,比如貨品破損、功能不完整等問題,因為退還貨物意義不大,所以開發此功能以便捷買賣雙方。

一些諸如狗糧、澱粉、貼身衣物、生鮮水果在內的產品並不適合來回運輸,或者包裝拆封後很難回收再上架的產品是「僅退款」功能的宗旨所在。

但在隨後幾年裡,一方面出於電商平台為了競爭用戶、拓展市場而偏袒消費者,另一方面在於線上售後服務的難以核實等問題,一些消費者逐漸發現這個功能有機可乘,將其發展成「薅羊毛」的開關,下單後隨便找理由要求「僅退款」,以期「白得」商品,而商戶錢貨兩空。

中國網絡消費糾紛調解平台「電訴寶」數據顯示,僅去年「雙十一」購物季期間,中國電商平台商家投訴問題中選擇「僅退款」的佔比超六成。

僅在消費者服務平台「黑貓投訴」一個網站上,和「僅退款」相關的案件就有16餘萬宗,各地法院審結的案件不過1400件,這個數量還在不斷上升。

在今年中國「兩會」期間,中國官方亦提出要求整改「僅退款」問題,要求在維護消費者權益和維護中小商家合法權益之間找到一個平衡點。這一度被看作是中國官方重振經濟的一個舉措。

「僅退款」功能取消後,一些用戶在社交媒體上表示他們或將因此轉向線下店舖。

「那我買到爛貨還不可以退了?郵回去又麻煩又貴,不就是不要我退?」李女士這樣告訴BBC中文,在過去幾年裡,她幾乎從未進入線下店鋪購物,電商平台滿足了她所有購物需求,但新規使得她重新考慮是否應該「給實體店一個機會」。

部分店家則依然擔心,認為「僅退款」會以申訴賠款的形式重生。

「只要平台一直偏向顧客,我們就要一直賠償,」一家「拼多多」經營戶這樣對BBC中文表示,他表示平台正在出新功能補上沒有「僅退款」功能的空缺,推出「僅補償」等形式,用罰款、滯留金等方式繼續「為難」商家。

中國並不是「僅退款」功能的發起地。早在2017年,電商平台「亞馬遜」就退出了退款不退貨服務。

2021年,「拼多多」引進該功能,針對性用於於在運輸過程中易腐壞的生鮮品類,隨後逐漸拓展到其它貨品。

作為一個重視農產品和電子產品的電商平台,在「僅退款」功能剛上線時,它曾被看作改善拼多多「假冒偽劣產品聚集地」的公眾印象,用錢貨兩失的手段倒逼商家誠信經營、賣好貨。

在一段時間內這個功能確實達成了它本來期望的效果——根據「拼多多」官方數據,截至2021年低,「拼多多」活躍用戶達8.499億,還有860萬註冊商家,成為中國用戶最多的電商平台。這個驚人的數字在中國媒體的描述中,這已經是中國電商用戶的「天花板」。

2023年起,抖音、淘宝、京東、快手等各大電商平台相繼引入「僅退款」功能,作為對消費者權益保護的支柱之一,這也進一步使得「僅退款」選項逐漸成為行業標配。

在日常網絡購物售後場景下,這個功能不僅可以以人工形式主動發起,平台還配備了自動監測,在售後對話裡監測是否有關於商品品質問題的衝突產生,並在一些情況下自動退款給消費者——這也是「僅退款」的形式。

在消費者眼裡,這是他們網購生鮮蔬果的品質保證——收到腐爛水果理應不付帳單,郵寄回給商家白白浪費郵費也是沒道理的事情。

但一些中國消費者逐漸發現這個功能有漏洞可鑽、有利可圖,即選擇「僅退款」並不需要他們出示太多證據,而且平台被指更偏袒作為消費者的他們。「羊毛黨」應運而生,一些消費者開始故意購買大量產品,在商家發貨後以多種理由操作「僅退款」,最後以0元成本獲得商品。

2024年中,「僅退款」相關案例多次登頂微博熱搜,引起中國電商商家共鳴,大倒苦水。

根據中國媒體報導,有消費者網購1400元空調、因為不會安裝於是發起僅退款且成功。還有消費者花費11元購買衣服,選擇僅退款後獲賠800元。

在2023年,「拼多多」在內部系統上發布公告稱平台一直在調適「僅退款」的審核模型,表示平台方會根據商家信用等多維度衡量「僅退款」。2024年中,「拼多多」調整了「僅退款」的流程,允許商家對「僅退款」訂單發起申訴駁回,但收效甚微。

2024年末,「快手」電商平台再針對惡意「僅退款」問題進行功能調適,即僅允許特定種類商品「僅退款」。

中國各地法院也出台典型案例,告誡民眾惡意「僅退款」或構成犯法,收效依然寥寥。

在過去幾年裡,不斷有中國消費者反饋,他們在售後交流過程中,平台檢測到對話內含消費爭執,於是直接將錢款退還給消費者,這雖然極大增加了消費者對電商平台的使用信心,但也不斷沖刷商戶的耐心。

這在不斷擴張市場版圖的「拼多多」平台上體現得尤為明顯,即是因為其用戶、商戶註冊數量在中國登頂,亦是因為在以農產品為主打的情況下,容易在運輸過程中腐爛變質的變數更多。

2023年春起,進駐「拼多多」平台的商戶逐漸聯合起來,對「拼多多」進行「報復」,並引起多家中國媒體報導。「報復」是指多位「拼多多」店家開始精確攻擊「拼多多」自營店,在官方店舖內下單,然後在店家發貨後選擇「僅退款」,試圖白拿這件商品。商家們把這個行為稱為「用魔法打敗魔法」。

因為除了這樣的惡意報復行為之外,大量商戶在多個社交媒體上表示他們沒有別的方式去維護自己的權益。

值得注意的是,為了吸引更多客戶,平台常在審核用戶的「僅退款」訴求時被指過多偏袒,哪怕證據不全也常批核申請,造成商家損失。

中國新聞週刊報導稱,有農戶在電商平台售賣蘆筍,每個月就要吃200多張「僅退款」訂單,損失佔比他總收入的10%。還有商家在3年內被「僅退款」損失20餘萬元人民幣。

中國媒體在2023年曾有報導一位針對「拼多多」官方店鋪發起打擊的經營戶,早在當年,他在抖音和微信上已有40多個相關群聊群,共計兩萬名忠實粉絲。這些粉絲大多是為一昧偏袒客戶「無條件」、「僅退款」搞得焦頭爛額的平台經營戶。他們組成的數十個群聊裡充滿了商家們自己被「僅退款」的截圖,配文「上訴被駁回,怎麼辦?」。

經營戶們多次買光「拼多多」直營店的產品,讓正常消費者無貨可買,然後申請「僅退款」,又或者把地址填到新疆、內蒙古等地,試圖讓「拼多多」官方店虧損運費——這些都是他們在日常正常經營活動中遇到且系統性無解的招式。

這樣的報復行為,在商家看來叫做「起義軍」。這樣的行為在商家之間廣受好評,大家甚至群起效仿,他們甚至開始屏蔽「僅退款」率較高的城市、甚至精確到小區的用戶。

對於這樣的「報復」行為,電商平台也只能選擇警告。

但商家並不是唯一的受害者。

「僅退款」導致的緊張消費者-商家關係下,電商平台隱身了,消費者正常的維護自身權益行為也被商家曲解。

李女士曾為自己的寵物狗網購衣服一套,收到貨後發現衣服質量不如預期,於是選擇退貨,但被商家誤認為「羊毛黨」,在售後過程中起了爭執,對方不斷謾罵李女士。

這件事讓李女士非常困擾,在很長一段時間裡不再網購任何產品。

「僅退款」取消後,李女士告訴BBC中文:「我覺得如果退貨這麼麻煩,又要拍照又要寫東西證明的話,不如去線下店鋪買好了,人對人的,大家要臉一點,不會那麼難看,要售後也方便。」

中國當局對於取消「僅退款」早有吹風,「兩會」期間已經強調「保障商戶正當權益」,以圖維護小微企業、民營經濟活力。

取消「僅退款」消息發布後,中國互聯網上叫好聲眾多,少有反對,關於如何在商家權益和消費者權益之間找到平衡的討論也並不多。

網經社電子研究中心主任曹磊認為,電商平台「寵買欺賣」現象多發,「僅退款」只是其中一項規定,配合「先用後付」、「7天無理由退貨」等機制,最終形成了電商平台的惡性競爭模式,「導致商家利潤空間被壓縮,部分商家因高比例退款陷入虧損」。

曹磊肯定「僅退款」政策剛推出時對消費體驗的提升,但也認為逐年施行下來,其毋庸置疑的濫用導致了商家與消費者權益的失衡,需要進一步通過技術升級、信用體系建設以及政策協同以實現「效率與公平兼顧」。

「『僅退款』剛誕生時肯定是利大於弊,這能有效提升購物體驗,尤其是針對低客單價的商品,也節省了物流成本,而且也能倒逼商家提升產品質量和服務水平,」曹磊這樣說。

「然而現在,部分買家利用『僅退款』之便,進行惡意退款或虛假投訴,甚至形成了『職業詐騙』團伙,損害商家的合法權益,影響商家的正常經營秩序,涉嫌非法侵佔商家資金,是弊大於利的。」

他進一步提出或可將政策明細為「分級制僅退款」,對高信用用戶保留快速通道,低信用用戶需要舉證審核,平台和商家共擔風險。

中國網經社電子商務研究中心特約研究員、上海正策律師事務所律師董毅智對BBC中文表示:取消「僅退款」是電商行業擺脫「自殺式競爭」的關鍵一步。

他認為平台方取消「僅退款」的本質是一場「由監管鐵腕與商家血淚倒逼的結果,這是一場政策合規壓力與商業生存危機的共振」。

董毅智進一步表示取消「僅退款」還有利於重建商業信任基線。

上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗对中国媒体表示,「僅退款」應該是針對一些信譽差的商家,甚至是矯枉過正的製度,適用於商家蠻荒的生態。在她看來,「調整這個策略是回歸一種公允價值」。

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM