中文

中文

有些科學發現不僅會推動知識進步,還會改變了我們的心靈,因為它們讓我們看見宇宙的浩瀚,並重新思考我們在其中的位置。

其中一個時刻,是太空船首次傳回地球影像的那一刻;另一個則是發現另一個世界上的生命。而今天的消息,讓這個時刻又靠近了一點 —— 科學家在一顆名為K2-18b的行星上發現了一種氣體的跡象,而這種氣體在地球上是由簡單的海洋生物所產生的。

據此次領導探測團隊的科學家所言,發現外星生命(也就是我們並非宇宙中唯一生命體)的可能性已不再遙不可及。

「這基本上是人類最根本的問題之一,我們可能即將回答這個問題。」劍橋大學天文研究所的尼庫·馬杜蘇丹(Nikku Madhusudhan)教授說。

但這一切也引發更多問題:如果我們真的在另一個世界上找到了生命,那會如何改變我們作為一個物種的存在與認知呢?

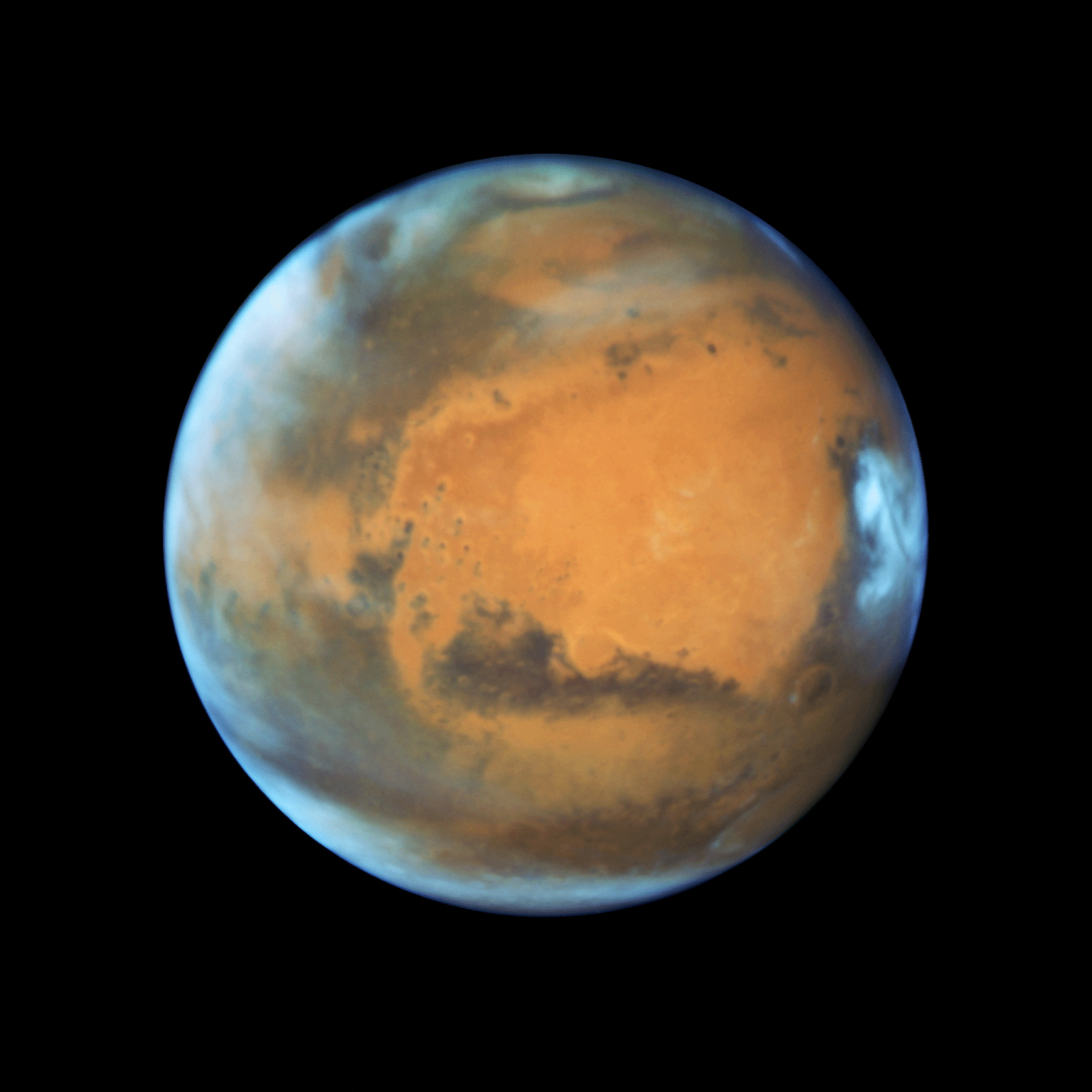

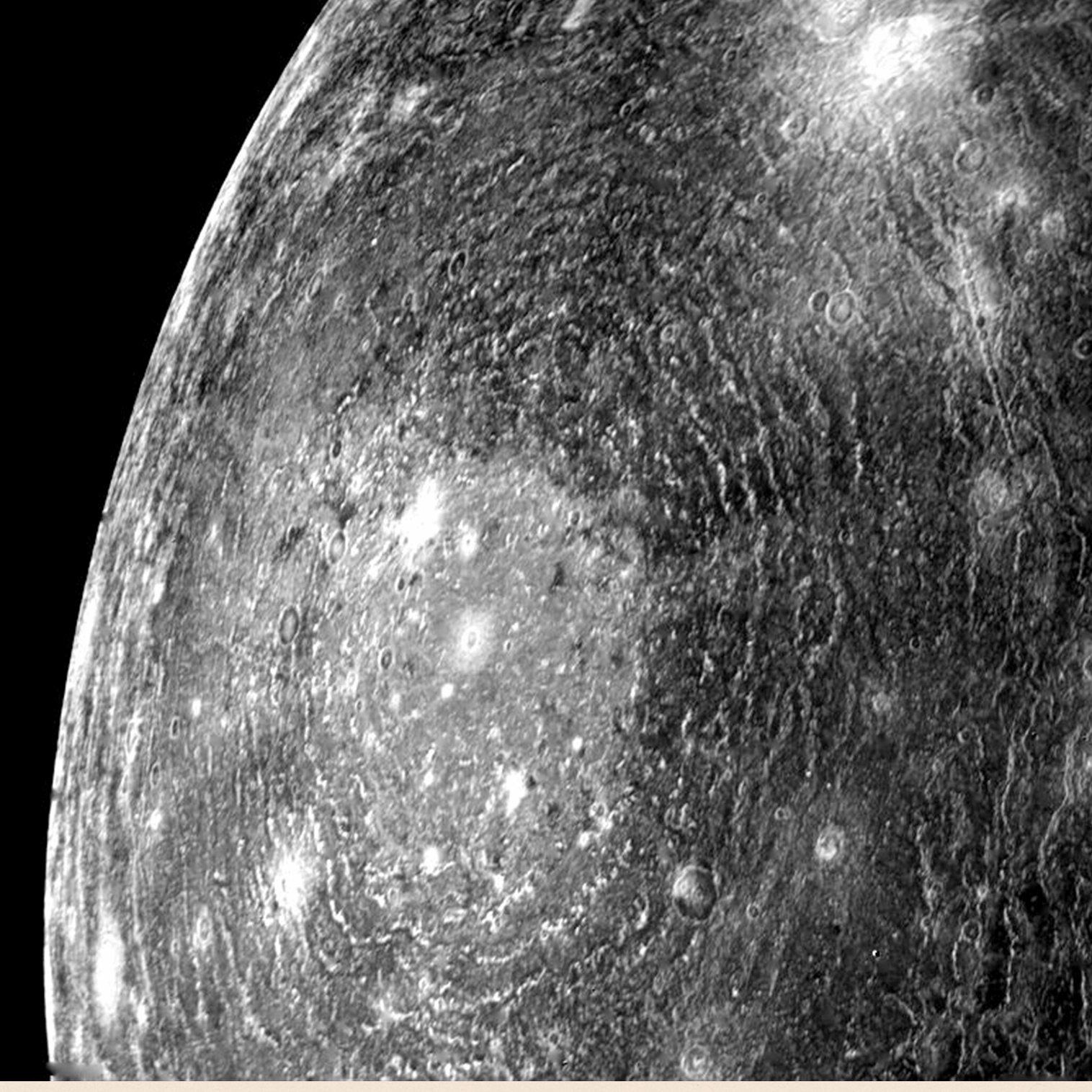

我們的祖先自古以來便創作出各種關於天上生物的故事。20世紀初,天文學家曾認為他們在火星表面看到直線地貌,引發了人們對這個最近的行星可能存在高度文明的猜測。這個想法更催生了一整套流行的科幻文化——飛碟、小綠人等形象深入人心。

那是一個西方政府鼓吹恐懼共產主義擴散的時代,因此外太空的訪客往往被描繪成威脅,帶來危險而非希望。

但幾十年後,被描述為「迄今最強有力的證據」的另一個世界上的生命跡象並非來自火星或金星,而是來自距離數百萬億英里的行星,圍繞著一顆遙遠的恆星運行。

研究外星生命其中一大挑戰,是不知道應該從哪裡開始。

以往,美國太空總署(NASA)尋找外星生命的重點一直集中在火星。但自1992年首次發現了一顆在太陽系外圍繞恆星運行的行星後,情況開始出現轉變。

儘管天文學家早已懷疑遙遠恆星周圍可能存在其他世界,但直到那時才首次獲得證據。自此之後,科學家已發現近6,000顆太陽系外行星。

許多這類行星屬於所謂的「氣體巨行星」,就如我們太陽系中的木星和土星。另一些則因為溫度過高或過低,不足以維持被認為對生命至關重要的液態水。

但也有不少行星位於天文學家所稱的「適居帶」(Goldilocks Zone),即與其恆星的距離「剛剛好」,適合生命存在。馬杜蘇丹教授(Prof Madhusudhan)相信,在我們的銀河系中,可能有數以千計這樣的行星。

隨着這些所謂的太陽系外行星陸續被發現,科學家開始研發儀器,以分析它們大氣層的化學成分。他們的雄心壯志令人嘆為觀止,甚至有人會覺得有點大膽。

這個構思是透過捕捉那極微量、穿透遙遠星球大氣層的星光,並研究當中分子的化學痕跡,這些分子在地球上只能由生物產生,也就是「生命指標」(biosignatures)。

科學家最終真的成功為地面及太空的望遠鏡開發出這類儀器。

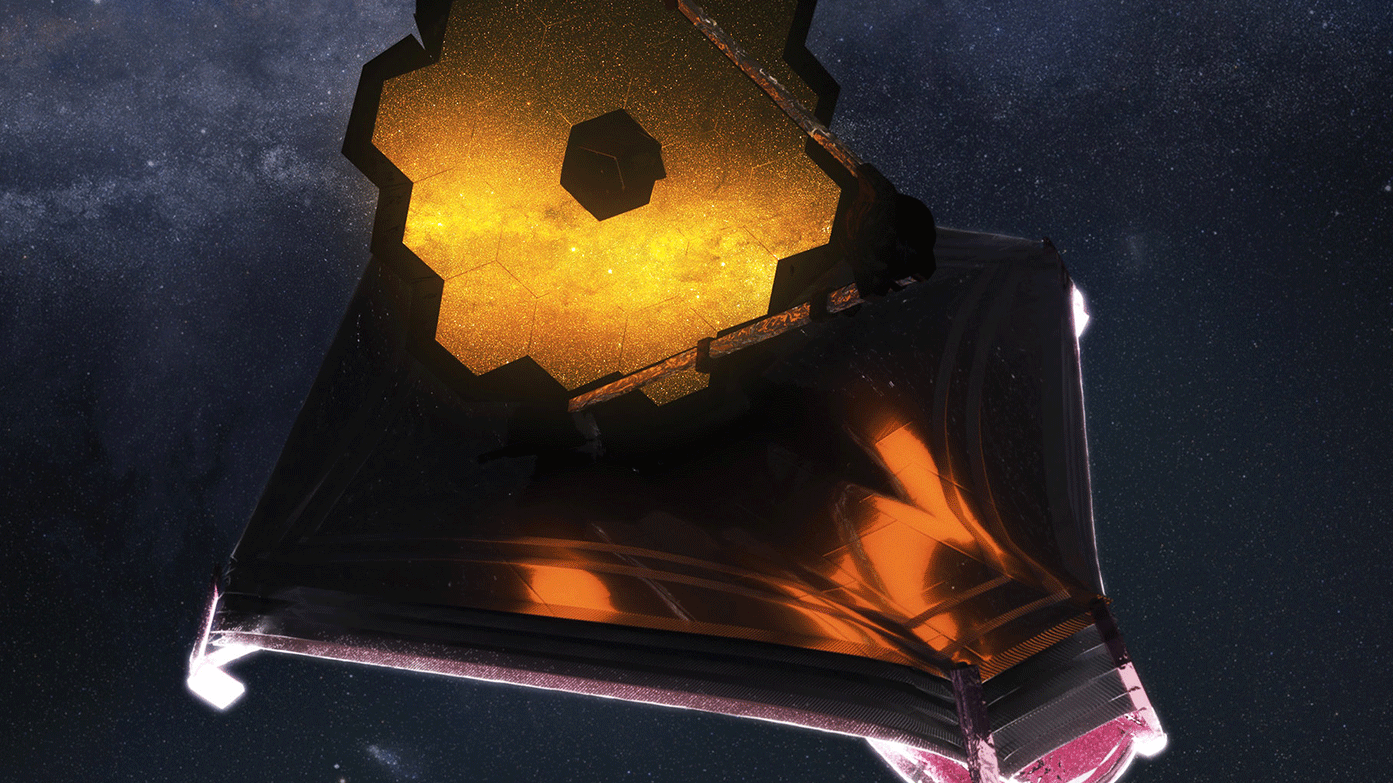

美國太空總署的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope,JWST)正是憑藉這項技術,偵測到本週發現那顆名為K2-18b行星上的氣體。這部史上最強大的太空望遠鏡於2021年發射,其升空曾引起廣泛興奮,因為人類終於觸及尋找外星生命的能力。

不過,韋伯太空望遠鏡仍有其限制——它無法偵測像地球這種大小或者靠近母恆星的遙遠行星,因為星光過於耀眼。為此,美國太空總署計劃於2030年代推出「宜居世界天文台」(Habitable Worlds Observatory, HWO),這個新計劃將能夠觀測並分析類似地球行星的大氣層。這項技術在於使用一種高科技「太陽遮光罩」,以減弱來自母恆星的強光。

此外,歐洲南方天文台(ESO)建造的「極大望遠鏡」(Extremely Large Telescope, ELT)也預計於2020年代後期投入運作。這座地面望遠鏡將設於在智利沙漠清澈無雲的夜空下。

其主鏡直徑達39公尺,是目前建造過最大的望遠鏡鏡面,能夠比前代設備觀察到行星大氣層中更多細節。

馬杜蘇丹教授希望在兩年內獲得足夠的數據,以肯定他在K2-18b周圍確實發現生物特徵。但即使他真的達成目標,也未必會引發發現外星生命的慶祝熱潮。

相反,這將掀起另一場激烈的科學辯論 —— 討論這些生物特徵是否可能由非生命過程產生。

不過,根據蘇格蘭皇家天文學家、愛丁堡大學教授凱瑟琳·海曼斯(Catherine Heymans) 的說法,隨着越來越多行星大氣層的數據被收集,化學家又未能為這些生物特徵找到其他解釋,科學界的共識將會逐漸轉向其他星球上存在生命的可能性。

她說:「隨着望遠鏡觀測時間增加,天文學家將能更清楚地了解這些行星大氣層的化學組成。你未必能百分百確定那是生命的跡象,但我認為,隨著數據累積,如果我們在多個不同的行星系統中都發現類似情況,而不僅僅是這一顆特定的行星,這會給我們更多的信心。」

萬維網(world wide web, WWW) 的誕生正是一連串漸進式技術突破的成果,當時並不一定感覺到有巨大的影響。

同樣地,也許未來人們會逐漸意識到,人類歷史上最重大的一次科學、文化與社會變革,可能已經發生——但當時人們還沒有完全認識到存在其他生命的可能性。

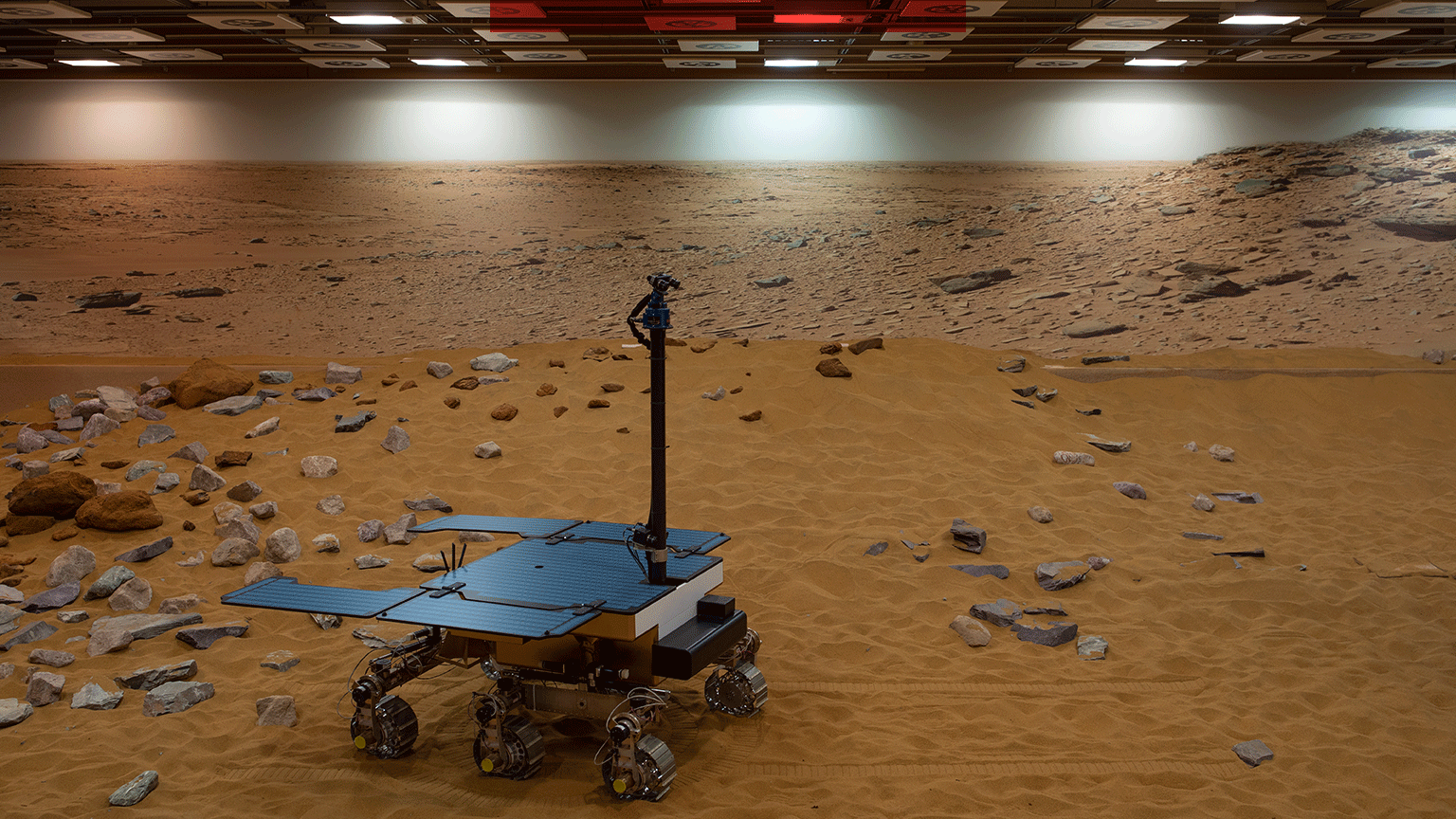

更具決定性意義的發現將會是通過攜帶便攜實驗室的機器人太空船,在我們自己的太陽系內發現生命。任何外星微生物都可以被分析,甚至可能被帶回地球,這將提供初步證據,至少能顯著減少任何可能出現的科學反駁聲音。

近年來,隨著各種太空船傳回的數據,關於在我們太陽系內存在或曾經存在生命的科學依據不斷增強,因此正在進行多個尋找生命跡象的任務。

歐洲太空總署(ESA)計劃於2028年發射的ExoMars探測車,將在火星表面下進行鑽探,尋找過去及可能存在的生命跡象。然而,鑑於火星極端的環境,發現已成化石的過去生命的可能性較大。

中國的天問三號(Tianwen-3)任務也計劃於2028年發射,旨在收集樣本並於2031年前將其帶回地球。

美國太空總署和歐洲太空總署各自有太空船正在前往木星的冰月(冰衛星),希望探測其冰層下是否存在水,甚至可能是龐大的地下海洋。

不過,根據倫敦帝國學院米歇爾·多爾蒂教授(Prof. Michele Dougherty)的說法,這些太空船的設計並不是為了直接尋找生命,而是為未來能夠尋找生命的任務打好基礎。

「這是一個漫長而緩慢的過程,」她說,「下一步的決定會是部署登陸器,然後要選擇登陸哪一顆衛星,以及在何處登陸。」

「我們不想降落在冰殼太厚的地方,那樣根本無法到達表面之下。所以這是一段緩慢而持久的歷程,但過程非常令人興奮。」

美國太空總署(NASA)也計劃在2034年發射一艘名為「蜻蜓號」(Dragonfly)的太空船,登陸土星的其中一顆衛星——泰坦。那是一個奇異的世界,被認為是由富含碳的化學物質構成的湖泊和雲層,使這個星球罩上一層詭異的橙色薄霧,令人聯想到披頭四(披頭士)(The Beatles)的名曲《Lucy in the Sky with Diamonds》中所唱的那句「果醬天空」(marmalade skies)。

這些化學物質和水一起被認為是生命的必需成分。

多爾蒂教授是領域內的頂尖行星科學家之一。她認為在木星或土星的冰衛星上存在生命嗎?

「如果沒有,我會非常驚訝,」她滿臉笑容地說,「需要三個東西:熱源、液態水和有機(碳基)化學物。如果我們擁有這三種成分,生命出現的機率會急劇上升。」

即使發現簡單的生命形式,也無法保證宇宙中一定存在更複雜的生命。

馬杜蘇丹教授認為,如果這些發現能夠被證實,那麼「簡單生命在銀河系中應該是『相當普遍』的。」

「但從簡單生命進化到複雜生命是一大步,這是一個未解之謎。這一步是如何發生的?需要甚麼樣的條件?我們目前並不知道。再從複雜生命到智慧生命又是另一大步。」

英國皇家天文學會副執行長羅伯特·馬西博士(Dr. Robert Massey)同意,在另一個世界上出現智慧生命的可能性遠低於簡單生命。

「當我們觀察地球上生命的出現時,它是如此複雜。多細胞生命的出現,再演化成多樣化的生命形式花了很長時間。」

「一個重要的問題是,地球上是否有某些特性使得這種演化成為可能?我們是否需要完全相同的條件——例如地球的大小、海洋與陸地的分佈——才能在其他世界上發生,還是無論如何都會發生?」

他認為,即使是簡單外星生命的發現,也將成為削弱人類在宇宙中心地位的最新篇章。

正如他所說,幾個世紀前,我們認為自己是宇宙的中心,隨著天文學中的每一次發現,我們發現自己越來越「遠離」那個中心。「我認為在其他地方發現生命會進一步減少我們的特殊性。」他說。

另一方面,多爾蒂教授認為,在自己的太陽系中發現生命對科學和心靈都有好處。

「即使是簡單生命的發現,也能讓我們更深入了解數十億年前生命在地球上是如何演化出來的。所以,對我來說,這有助我們尋找自己在宇宙中的位置。」

「如果我們知道在太陽系內甚至可能在更遠的地方有生命,這對我來說會有某種安慰,知道我們是更大事物的一部分,這會讓我們變得更偉大。」

科學家們從未嚮現在這樣努力地尋找其他世界上的生命,也從未有過這樣精密強大的工具來推進這項工作。許多該領域工作的科學家相信,發現其他世界上的生命只是時間問題,而非「是否會發現」。根據馬杜蘇丹教授的說法,發現外星生命將帶來希望,而不是恐懼。

「當我們仰望天空時,我們不僅會看到物理對象、恆星和行星,我們會看到一個充滿生命的天空。這將對整個社會帶來深遠影響,從根本改變如何看待自己在宇宙中的位置。」

「這將徹底改變人類的心理,改變我們看待自己和彼此的方式,任何語言、政治、地理上等的障礙都將消失,因為我們意識到我們都是一體的。這將使我們更加接近。」他繼續說道。

「這將會是人類演化的另一個重大階段。」

本網頁內容為BBC所提供, 內容只供參考, 用戶不得複製或轉發本網頁之內容或商標或作其它用途,並且不會獲得本網頁內容或商標的知識產權。

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM

06/02/2026 05:00PM